Sono ormai molti i medici italiani, alcuni dei quali scrivono anche su queste pagine, che si dedicano alla confutazione delle pseudoscienze in medicina; tra i numerosi argomenti da essi trattati uno dei più frequenti è l’omeopatia, forse la più nota delle cosiddette “medicine alternative”. Nonostante la maggior parte dei volumi su questo tema siano stati editi in tempi relativamente recenti, i dubbi sui metodi e le presunte virtù curative dell’omeopatia ne hanno accompagnato la storia fin dalle origini. Per incontrare infatti le prime opere critiche su questo tema, e in particolare la prima espressamente destinata all’ampio pubblico, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo fino alla prima metà dell’Ottocento.

In fatto di medicina, il mondo accademico del tempo è poco permeabile alle innovazioni provenienti dall’esterno e si ritrova su posizioni attardate, ancora debitrici del clima culturale settecentesco. In particolare nel nord Italia ha grande influenza Giovanni Rasori (1766-1837), già protomedico della Repubblica Cisalpina e poi Italiana, che, rielaborando il pensiero dello scozzese John Brown (1735-1788), ha formulato una teoria secondo la quale la causa delle malattie sarebbe la rottura dell’equilibrio tra stimoli, che eccitano il corpo, e controstimoli, che hanno l’effetto opposto; per controbilanciare l’eccesso dei primi ecco dunque necessaria la somministrazione di controstimoli adeguati, il principale dei quali è individuato in una antica pratica empirica, il salasso, che viene così innalzata a strumento terapeutico scientifico e rimedio principe per una grande varietà di patologie.

In questo quadro di offerta terapeutica decisamente limitata, è facile immaginare gli effetti dei salassi, spesso accompagnati dalle purghe, sugli organismi già debilitati dei pazienti. Se a questo si associano la rozzezza delle pratiche chirurgiche e l’assenza di anestesia, si può comprendere quanto raramente la pratica medica riuscisse non solo ad alleviare le sofferenze dei malati, ma anche a rispettare il precetto ippocratico del “primum non nocere”. Va però sottolineato che questo è vero non soltanto in Italia, ma anche negli altri Paesi europei dove più vivace è il panorama medico, tanto che a Vienna alla metà del secolo si formerà la scuola del nichilismo terapeutico, secondo cui la migliore terapia è non far nulla e lasciare agire le risorse curative del corpo del paziente.

In uno scenario come quello appena descritto, non stupisce che tra le classi sociali più elevate di alcune città italiane si faccia ormai frequente ricorso a una novità medica d’oltralpe, che promette cure efficaci senza dover subire i trattamenti brutali della medicina dell’epoca. Diffusasi nel mondo di lingua tedesca e in Francia grazie all’opera del suo fondatore, Samuel Hahnemann (1755-1843), che praticò a Lipsia e a Parigi, l’omeopatia (è naturalmente questa la novità di cui parliamo) trova nell’esercito austriaco un ambiente particolarmente accogliente grazie all’influenza di alcuni alti ufficiali e medici militari[1]. Quando Ferdinando I di Borbone, re delle due Sicilie, chiede e ottiene nel 1821 l’intervento austriaco per reprimere i moti rivoluzionari scoppiati l’anno precedente, l’omeopatia (o “omiopatia”, com’era allora sovente chiamata) entra in Italia insieme alle truppe, guadagnando rapidamente il favore di alcuni medici napoletani e di alcune famiglie nobili, tra cui gli stessi Borbone. Potendo contare su tali sostenitori, il nuovo metodo terapeutico esce dai palazzi privati e inizia a farsi strada negli istituti pubblici, come l’ospedale di Santa Cita a Palermo e quello militare della Trinità a Napoli. Proprio quest’ultimo sarà protagonista nel 1829 della prima sperimentazione controllata effettuata in Italia dei rimedi omeopatici, di cui ci resta un puntuale resoconto, primo esempio italiano di analisi scettica dell’omeopatia, in due scritti del medico Pasquale Panvini[2].

Nonostante qualche battuta d’arresto, la risalita dell’omeopatia lungo la penisola prosegue rapidamente. Alcuni medici di passaggio a Napoli vengono in contatto con gli omeopati locali e, incuriositi, al loro rientro discutono delle novità di cui sono venuti a conoscenza; tra questi figura l’emiliano Giacomo Tommasini (1768-1846), che parla dell’omeopatia in termini piuttosto favorevoli in una prolusione accademica a Bologna nel 1826[3]. Nel ducato di Lucca di Carlo di Borbone, invece, l’omeopatia è praticata direttamente da medici austriaci, mentre più lenta è la sua penetrazione a Milano, dove comunque non tarderà ad arrivare.

Nel 1840 Milano è ancora sotto dominazione asburgica, Manzoni sta pubblicando la seconda edizione dei Promessi Sposi e Giuseppe Verdi ha da poco debuttato alla Scala con la sua prima opera.

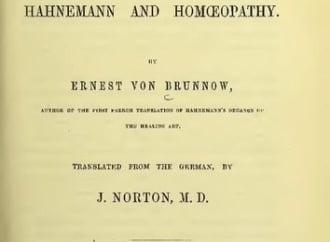

Oltre che a Vienna, la capitale del Lombardo-Veneto guarda, se non per motivi politici sicuramente per ragioni culturali, a Parigi, dove il dibattito pubblico sull’omeopatia ha prodotto numerosi articoli pro e contro e un volume di aperta critica e di una certa diffusione, L'homéopathie mise à la portée de tout le monde, scritto dal medico Louis Fleury[4]. Sulla scorta di queste influenze esterne, anche a Milano si è iniziato a discutere sul tema e alla diatriba partecipano, com’è ovvio, diversi medici. Uno dei più noti tra quanti praticano in città è Giovanni Rajberti: nato nel 1805 a Milano da una famiglia di origini nizzarde, si è laureato a Pavia nel 1830 e ha poi iniziato l’attività presso l’ospedale Maggiore. Più che alla sua professione, la discreta fama che riscuote in società è dovuta alle acute e spesso irriverenti fatiche poetiche, in italiano e in dialetto milanese, che gli hanno valso un certo apprezzamento dai letterati dell’epoca, compreso lo stesso Manzoni, e per le quali si è autoimposto il soprannome di medico-poeta. La controversia in atto tra omeopatia e allopatia (come già allora veniva indicata la medicina “tradizionale”) non può certo lasciare indifferente il suo spirito polemico, e infatti decide di impegnarsi in prima persona schierandosi apertamente. Il risultato maggiore di questa presa di posizione è un’opera, intitolata Il volgo e la medicina[5], con cui intende confutare i metodi e le presunte virtù curative dell’omeopatia, rivolgendosi non agli specialisti, ma al vasto pubblico (il “volgo” appunto).

Nonostante l’enorme distanza che separa le conoscenze dell’epoca da quelle attuali, gli argomenti di cui Rajberti fa uso nel suo scritto sono nella sostanza molto simili a quelli che possiamo trovare oggi in un articolo di Salvo Di Grazia o di uno degli altri medici che si impegnano nel debunking delle pseudomedicine. Questo pone in evidenza come i fondamenti dell’omeopatia siano sostanzialmente gli stessi oggi come nell’Ottocento e molte delle critiche sollevate allora, lungi dall’essere state smentite, mantengano la loro validità.

Rajberti prende di mira innanzitutto le proposizioni fondamentali che reggono l’impianto teorico dell’omeopatia, in particolare la procedura con la quale Hahnemann sarebbe giunto a determinare quale sostanza causa un certo sintomo; passaggio fondamentale, poiché secondo il medico tedesco la medesima sostanza, estremamente diluita, può diventare un farmaco omeopatico in grado di curare quello stesso sintomo, secondo il principio “il simile cura il simile”. Hahnemann sperimentò direttamente su di sé numerosissime sostanze, ma, come rileva Rajberti, «è vano il soggiungere che se si ponessero cento persone contemporaneamente a sperimentare gli effetti di un globulo omeopatico di una sostanza sola, si potrebbe scommettere l’uno contro mille che due sole non andrebbero d’accordo sugli effetti del medicamento»[6], confondendoli con le varie sensazioni che il nostro corpo prova in continuazione; viene inoltre fatto notare che questi sintomi possono comparire, sempre secondo Hahnemann, anche a diversi giorni dall’assunzione, ma «come mai si potranno avvertire e calcolare gli effetti di un medicamento, se questi [...] alle volte si sviluppano dopo quindici, trenta, quaranta, e fino cinquanta giorni?»[7]. L’aleatorietà di questo metodo, con la conseguente impossibilità pratica di attribuire un sintomo all’assunzione di una determinata sostanza, pone già seri dubbi sulla solidità dell’edificio concettuale omeopatico.

L’apice dell’irrazionalità viene però toccato con un altro assunto, attorno a cui ruotano spesso anche oggi molte delle critiche all’omeopatia. Afferma infatti Rajberti: «Tutte le proposizioni dell’Hahnemann finora esaminate, per quanto strane e matte possano sembrare, sono a mio avviso capi d’opera di buon senso se si confrontino alla teoria delle dosi infinitesimali dei rimedii»[8].

L’ipotesi delle diluizioni estreme che, secondo l’omeopatia, rafforzerebbero gli effetti dei preparati, è contestata dal medico-poeta da diversi punti di vista. In modo simile a quanto avviene spesso nel dibattito contemporaneo quando si cita Avogadro, si evidenzia come sia impossibile proseguire infinitamente un processo di diluizione, perché «arriveremo al punto nel quale è fisicamente impossibile il suddividerlo [il preparato]»[9] e dunque scomparirà ogni traccia del principio attivo. Per rendere più chiaro il concetto, Rajberti ricorre a un altro espediente comune ancora al giorno d’oggi: semplici calcoli, in parte ripresi dal volume del Fleury, bastano infatti a dimostrare che per trovare una minima quantità della sostanza iniziale usata nella creazione del rimedio omeopatico si avrebbe bisogno di una quantità di preparato diluito di dimensioni astronomiche (molto più grande di quella contenuta dal volume occupato dal nostro pianeta)[10].

Assestati questi colpi alle basi teoriche del metodo omeopatico, il nostro autore passa alla critica delle prove di fatto: «Dunque, se l’Omeopatia si appoggia a dei successi pratici [...] noi siamo ridotti a questo bivio: o provare che reggono le massime che noi abbiamo creduto di dimostrare assurde: o provare che le guarigioni ottenute dall’omeopatia non sono da attribuirsi alla medesima»[11]. In linea di principio non si nega infatti che un metodo di cura, per quanto fuori dall’ordinario, possa ottenere risultati positivi. Molte sono infatti le cose che, allora più di oggi, la medicina non è in grado di spiegare, e non si possono rifiutare opzioni terapeutiche di comprovata efficacia solo perché non rientrano nei nostri schemi concettuali; se dunque l’omeopatia, nonostante tutte le sue bizzarrie teoriche, fosse effettivamente in grado di portare prove a sostegno della sua validità pratica, ci si troverebbe di fronte al dilemma prospettato da Rajberti: o riconsiderare i propri dubbi e ammettere le capacità curative dell’omeopatia, oppure dimostrare che le prove portate a suo sostegno non sono solide. Ovviamente Rajberti sposa il secondo assunto, mettendo in evidenza i danni di quello che ha già definito il «fallacissimo argomento post hoc, ergo propter hoc»[12], cioè attribuire una conseguenza (in questo caso una guarigione) a un evento (la cura omeopatica) solo perché quest’ultimo l’ha preceduta: spesso infatti, rileva Rajberti, si ricorre ai medici omeopatici per malattie definite “imaginarie” o così lievi che guarirebbero comunque senza intervento. A questo proposito, notevole importanza ha quel «passaggiero vantaggio prodotto dall’influenza morale della immaginazione e della fiducia»[13], cioè quella reazione positiva, psicologica o anche fisiologica, che un paziente sperimenta quando è oggetto di una cura, indipendentemente dalla sua efficacia; insomma, quello che noi ben conosciamo come “effetto placebo”. In altri casi si ricorre invece alle cure omeopatiche quando una patologia ha raggiunto la fase acuta e il successivo regredire dei sintomi viene così attribuito all’omeopatia e non alle terapie precedenti o al fisiologico andamento della malattia. Argomentazioni queste che si ritrovano peraltro già nel testo di Panvini, citato più sopra, dedicato alla sperimentazione napoletana, nel corso della quale proprio l’attenta progettazione dello studio permise di evitare di cadere in errori simili[14].

Rajberti conosceva i risultati ottenuti a Napoli e li cita esplicitamente a riprova del fatto che non sono soltanto i singoli casi a testimoniare l’inefficacia dell’omeopatia, ma anche esperimenti pubblici su gruppi di pazienti. Oltre al caso partenopeo, vengono citati anche gli esperimenti compiuti all’Hôpital de la Pitié di Parigi e le statistiche della clinica omeopatica di Lipsia[15], tutti decisamente a sfavore delle terapie omeopatiche.

Esposti gli argomenti contro l’omeopatia sia teorica sia pratica, Rajberti ne chiama in causa direttamente i sostenitori, che vengono sfidati a prendere parte a una serie di scommesse per dimostrare la loro buonafede e la validità delle scelte terapeutiche che consigliano ai pazienti.

Essi vengono invitati, per esempio, a scegliere un qualsiasi rimedio omeopatico ad alta diluizione, di cui lo sfidante ingerirà fino a mille globuli, nella certezza che non gli causeranno alcuno degli effetti previsti da Hahnemann. A noi moderni non può non venire in mente il “suicidio omeopatico”, un evento dimostrativo del tutto simile, organizzato in passato da decine di organizzazioni scettiche nel mondo, in cui i partecipanti ingeriscono flaconi interi di preparati omeopatici per dimostrare l’assenza di effetti sull’organismo.

Rajberti è comunque un medico del suo tempo, e come tale difende una prassi in cui trovavano spazio quei trattamenti, oggi considerati perlopiù dannosi, che abbiamo già citato, in particolare i salassi, prescritti per una vastissima casistica di patologie. Ciononostante è conscio dei grandi limiti della scienza medica e del fatto che non sempre questa sia esercitata con coscienza; non nega inoltre che alcuni rari “successi” dell’omeopatia «sono esclusivamente dovuti agli abusi della medicina»[16], che quando è male applicata può produrre più danni del non far nulla. È quindi fin dall’inizio che si sviluppa la fama di “medicina dolce” che accompagna tuttora l’omeopatia. Le sofferenze causate dalle terapie mediche («i sacrificii cruenti della medicina»[17], che non è «né infallibile né operatrice di miracoli»[18]) sono ritenute infatti il motivo principale della popolarità di cui essa gode. I veri progressi, però, si avranno con il lento avanzare delle scienze, non per rivoluzioni che pretendono di annullare e sostituire le conoscenze acquisite.

Il ruolo che il medico-poeta riveste scrivendo la sua opera di confutazione dell’omeopatia non è solo quello di uno stimato professionista coinvolto nella difesa della categoria di appartenenza, ma è anche quello di un medico convinto che tra i compiti a cui è tenuto ci sia la difesa dei principi razionali su cui si basa la propria disciplina, senza i quali crollerebbero le barriere tra scienza e ciarlataneria, e la loro diffusione anche tra il pubblico non specialista, che senza una guida difficilmente potrebbe avere gli strumenti necessari a distinguerli da seducenti ma pericolose mistificazioni.

Dalla pubblicazione delle sue opere e dal suo spirito polemico Rajberti otterrà più che altro grattacapi e anche la sua carriera non ne fu certo avvantaggiata, considerando che nel 1842 verrà assegnato all’ospedale di Monza, vivendo il trasferimento come un atto punitivo. Ciononostante continuò a combattere le sue battaglie: per quanto riguarda la polemica con l’omeopatia, trovò modo di ribadire la sua posizione al VII Congresso degli scienziati italiani di Napoli del 1845 e già nel 1841 aveva risposto ad alcune reazioni critiche nell’Appendice all’opuscolo Il volgo e la medicina[19].

Per chiudere, vale la pena soffermarsi su una riflessione di Rajberti, valida ai suoi tempi come ai nostri, sul ruolo e i doveri dei medici in relazione alle terapie di non comprovato valore scientifico. Sostiene infatti Rajberti che chi pratica la professione sanitaria non dovrebbe mai mischiare la medicina con la ciarlataneria, neanche per far contento un paziente che non rischia nulla. Se si ricorresse infatti all’omeopatia, anche solo per le inezie, si porterebbe il paziente a credere che sia effettivamente utile, inducendolo ad avvalersene anche nei casi gravi. Similmente, non sbugiardare apertamente le “ciarlatanerie” che prendono piede tra la popolazione esporrebbe quest’ultima ai medesimi rischi.

Ecco quindi l’importanza dei debunker, che svelano l’inefficacia delle pratiche irrazionali di volta in volta di moda; importanza che non è diminuita a distanza di oltre un secolo e mezzo, perché allora come oggi «dal pericolo dei ciarlatani non ci preserva che l’incerto usbergo della ragione»[20] e tutti coloro che sono dotati di «un cuore ed una penna devono volere il trionfo della verità: e volerlo con efficacia ed insistenza indomabile»[21].

Un contesto arretrato

In fatto di medicina, il mondo accademico del tempo è poco permeabile alle innovazioni provenienti dall’esterno e si ritrova su posizioni attardate, ancora debitrici del clima culturale settecentesco. In particolare nel nord Italia ha grande influenza Giovanni Rasori (1766-1837), già protomedico della Repubblica Cisalpina e poi Italiana, che, rielaborando il pensiero dello scozzese John Brown (1735-1788), ha formulato una teoria secondo la quale la causa delle malattie sarebbe la rottura dell’equilibrio tra stimoli, che eccitano il corpo, e controstimoli, che hanno l’effetto opposto; per controbilanciare l’eccesso dei primi ecco dunque necessaria la somministrazione di controstimoli adeguati, il principale dei quali è individuato in una antica pratica empirica, il salasso, che viene così innalzata a strumento terapeutico scientifico e rimedio principe per una grande varietà di patologie.

In questo quadro di offerta terapeutica decisamente limitata, è facile immaginare gli effetti dei salassi, spesso accompagnati dalle purghe, sugli organismi già debilitati dei pazienti. Se a questo si associano la rozzezza delle pratiche chirurgiche e l’assenza di anestesia, si può comprendere quanto raramente la pratica medica riuscisse non solo ad alleviare le sofferenze dei malati, ma anche a rispettare il precetto ippocratico del “primum non nocere”. Va però sottolineato che questo è vero non soltanto in Italia, ma anche negli altri Paesi europei dove più vivace è il panorama medico, tanto che a Vienna alla metà del secolo si formerà la scuola del nichilismo terapeutico, secondo cui la migliore terapia è non far nulla e lasciare agire le risorse curative del corpo del paziente.

Novità d’oltralpe

In uno scenario come quello appena descritto, non stupisce che tra le classi sociali più elevate di alcune città italiane si faccia ormai frequente ricorso a una novità medica d’oltralpe, che promette cure efficaci senza dover subire i trattamenti brutali della medicina dell’epoca. Diffusasi nel mondo di lingua tedesca e in Francia grazie all’opera del suo fondatore, Samuel Hahnemann (1755-1843), che praticò a Lipsia e a Parigi, l’omeopatia (è naturalmente questa la novità di cui parliamo) trova nell’esercito austriaco un ambiente particolarmente accogliente grazie all’influenza di alcuni alti ufficiali e medici militari[1]. Quando Ferdinando I di Borbone, re delle due Sicilie, chiede e ottiene nel 1821 l’intervento austriaco per reprimere i moti rivoluzionari scoppiati l’anno precedente, l’omeopatia (o “omiopatia”, com’era allora sovente chiamata) entra in Italia insieme alle truppe, guadagnando rapidamente il favore di alcuni medici napoletani e di alcune famiglie nobili, tra cui gli stessi Borbone. Potendo contare su tali sostenitori, il nuovo metodo terapeutico esce dai palazzi privati e inizia a farsi strada negli istituti pubblici, come l’ospedale di Santa Cita a Palermo e quello militare della Trinità a Napoli. Proprio quest’ultimo sarà protagonista nel 1829 della prima sperimentazione controllata effettuata in Italia dei rimedi omeopatici, di cui ci resta un puntuale resoconto, primo esempio italiano di analisi scettica dell’omeopatia, in due scritti del medico Pasquale Panvini[2].

Nonostante qualche battuta d’arresto, la risalita dell’omeopatia lungo la penisola prosegue rapidamente. Alcuni medici di passaggio a Napoli vengono in contatto con gli omeopati locali e, incuriositi, al loro rientro discutono delle novità di cui sono venuti a conoscenza; tra questi figura l’emiliano Giacomo Tommasini (1768-1846), che parla dell’omeopatia in termini piuttosto favorevoli in una prolusione accademica a Bologna nel 1826[3]. Nel ducato di Lucca di Carlo di Borbone, invece, l’omeopatia è praticata direttamente da medici austriaci, mentre più lenta è la sua penetrazione a Milano, dove comunque non tarderà ad arrivare.

Un medico milanese sui generis

Nel 1840 Milano è ancora sotto dominazione asburgica, Manzoni sta pubblicando la seconda edizione dei Promessi Sposi e Giuseppe Verdi ha da poco debuttato alla Scala con la sua prima opera.

Oltre che a Vienna, la capitale del Lombardo-Veneto guarda, se non per motivi politici sicuramente per ragioni culturali, a Parigi, dove il dibattito pubblico sull’omeopatia ha prodotto numerosi articoli pro e contro e un volume di aperta critica e di una certa diffusione, L'homéopathie mise à la portée de tout le monde, scritto dal medico Louis Fleury[4]. Sulla scorta di queste influenze esterne, anche a Milano si è iniziato a discutere sul tema e alla diatriba partecipano, com’è ovvio, diversi medici. Uno dei più noti tra quanti praticano in città è Giovanni Rajberti: nato nel 1805 a Milano da una famiglia di origini nizzarde, si è laureato a Pavia nel 1830 e ha poi iniziato l’attività presso l’ospedale Maggiore. Più che alla sua professione, la discreta fama che riscuote in società è dovuta alle acute e spesso irriverenti fatiche poetiche, in italiano e in dialetto milanese, che gli hanno valso un certo apprezzamento dai letterati dell’epoca, compreso lo stesso Manzoni, e per le quali si è autoimposto il soprannome di medico-poeta. La controversia in atto tra omeopatia e allopatia (come già allora veniva indicata la medicina “tradizionale”) non può certo lasciare indifferente il suo spirito polemico, e infatti decide di impegnarsi in prima persona schierandosi apertamente. Il risultato maggiore di questa presa di posizione è un’opera, intitolata Il volgo e la medicina[5], con cui intende confutare i metodi e le presunte virtù curative dell’omeopatia, rivolgendosi non agli specialisti, ma al vasto pubblico (il “volgo” appunto).

Nonostante l’enorme distanza che separa le conoscenze dell’epoca da quelle attuali, gli argomenti di cui Rajberti fa uso nel suo scritto sono nella sostanza molto simili a quelli che possiamo trovare oggi in un articolo di Salvo Di Grazia o di uno degli altri medici che si impegnano nel debunking delle pseudomedicine. Questo pone in evidenza come i fondamenti dell’omeopatia siano sostanzialmente gli stessi oggi come nell’Ottocento e molte delle critiche sollevate allora, lungi dall’essere state smentite, mantengano la loro validità.

Critiche alla teoria omeopatica

Rajberti prende di mira innanzitutto le proposizioni fondamentali che reggono l’impianto teorico dell’omeopatia, in particolare la procedura con la quale Hahnemann sarebbe giunto a determinare quale sostanza causa un certo sintomo; passaggio fondamentale, poiché secondo il medico tedesco la medesima sostanza, estremamente diluita, può diventare un farmaco omeopatico in grado di curare quello stesso sintomo, secondo il principio “il simile cura il simile”. Hahnemann sperimentò direttamente su di sé numerosissime sostanze, ma, come rileva Rajberti, «è vano il soggiungere che se si ponessero cento persone contemporaneamente a sperimentare gli effetti di un globulo omeopatico di una sostanza sola, si potrebbe scommettere l’uno contro mille che due sole non andrebbero d’accordo sugli effetti del medicamento»[6], confondendoli con le varie sensazioni che il nostro corpo prova in continuazione; viene inoltre fatto notare che questi sintomi possono comparire, sempre secondo Hahnemann, anche a diversi giorni dall’assunzione, ma «come mai si potranno avvertire e calcolare gli effetti di un medicamento, se questi [...] alle volte si sviluppano dopo quindici, trenta, quaranta, e fino cinquanta giorni?»[7]. L’aleatorietà di questo metodo, con la conseguente impossibilità pratica di attribuire un sintomo all’assunzione di una determinata sostanza, pone già seri dubbi sulla solidità dell’edificio concettuale omeopatico.

L’apice dell’irrazionalità viene però toccato con un altro assunto, attorno a cui ruotano spesso anche oggi molte delle critiche all’omeopatia. Afferma infatti Rajberti: «Tutte le proposizioni dell’Hahnemann finora esaminate, per quanto strane e matte possano sembrare, sono a mio avviso capi d’opera di buon senso se si confrontino alla teoria delle dosi infinitesimali dei rimedii»[8].

L’ipotesi delle diluizioni estreme che, secondo l’omeopatia, rafforzerebbero gli effetti dei preparati, è contestata dal medico-poeta da diversi punti di vista. In modo simile a quanto avviene spesso nel dibattito contemporaneo quando si cita Avogadro, si evidenzia come sia impossibile proseguire infinitamente un processo di diluizione, perché «arriveremo al punto nel quale è fisicamente impossibile il suddividerlo [il preparato]»[9] e dunque scomparirà ogni traccia del principio attivo. Per rendere più chiaro il concetto, Rajberti ricorre a un altro espediente comune ancora al giorno d’oggi: semplici calcoli, in parte ripresi dal volume del Fleury, bastano infatti a dimostrare che per trovare una minima quantità della sostanza iniziale usata nella creazione del rimedio omeopatico si avrebbe bisogno di una quantità di preparato diluito di dimensioni astronomiche (molto più grande di quella contenuta dal volume occupato dal nostro pianeta)[10].

Critiche ai “successi pratici” dell’omeopatia

Assestati questi colpi alle basi teoriche del metodo omeopatico, il nostro autore passa alla critica delle prove di fatto: «Dunque, se l’Omeopatia si appoggia a dei successi pratici [...] noi siamo ridotti a questo bivio: o provare che reggono le massime che noi abbiamo creduto di dimostrare assurde: o provare che le guarigioni ottenute dall’omeopatia non sono da attribuirsi alla medesima»[11]. In linea di principio non si nega infatti che un metodo di cura, per quanto fuori dall’ordinario, possa ottenere risultati positivi. Molte sono infatti le cose che, allora più di oggi, la medicina non è in grado di spiegare, e non si possono rifiutare opzioni terapeutiche di comprovata efficacia solo perché non rientrano nei nostri schemi concettuali; se dunque l’omeopatia, nonostante tutte le sue bizzarrie teoriche, fosse effettivamente in grado di portare prove a sostegno della sua validità pratica, ci si troverebbe di fronte al dilemma prospettato da Rajberti: o riconsiderare i propri dubbi e ammettere le capacità curative dell’omeopatia, oppure dimostrare che le prove portate a suo sostegno non sono solide. Ovviamente Rajberti sposa il secondo assunto, mettendo in evidenza i danni di quello che ha già definito il «fallacissimo argomento post hoc, ergo propter hoc»[12], cioè attribuire una conseguenza (in questo caso una guarigione) a un evento (la cura omeopatica) solo perché quest’ultimo l’ha preceduta: spesso infatti, rileva Rajberti, si ricorre ai medici omeopatici per malattie definite “imaginarie” o così lievi che guarirebbero comunque senza intervento. A questo proposito, notevole importanza ha quel «passaggiero vantaggio prodotto dall’influenza morale della immaginazione e della fiducia»[13], cioè quella reazione positiva, psicologica o anche fisiologica, che un paziente sperimenta quando è oggetto di una cura, indipendentemente dalla sua efficacia; insomma, quello che noi ben conosciamo come “effetto placebo”. In altri casi si ricorre invece alle cure omeopatiche quando una patologia ha raggiunto la fase acuta e il successivo regredire dei sintomi viene così attribuito all’omeopatia e non alle terapie precedenti o al fisiologico andamento della malattia. Argomentazioni queste che si ritrovano peraltro già nel testo di Panvini, citato più sopra, dedicato alla sperimentazione napoletana, nel corso della quale proprio l’attenta progettazione dello studio permise di evitare di cadere in errori simili[14].

Rajberti conosceva i risultati ottenuti a Napoli e li cita esplicitamente a riprova del fatto che non sono soltanto i singoli casi a testimoniare l’inefficacia dell’omeopatia, ma anche esperimenti pubblici su gruppi di pazienti. Oltre al caso partenopeo, vengono citati anche gli esperimenti compiuti all’Hôpital de la Pitié di Parigi e le statistiche della clinica omeopatica di Lipsia[15], tutti decisamente a sfavore delle terapie omeopatiche.

Sfida all’omeopatia

Esposti gli argomenti contro l’omeopatia sia teorica sia pratica, Rajberti ne chiama in causa direttamente i sostenitori, che vengono sfidati a prendere parte a una serie di scommesse per dimostrare la loro buonafede e la validità delle scelte terapeutiche che consigliano ai pazienti.

Essi vengono invitati, per esempio, a scegliere un qualsiasi rimedio omeopatico ad alta diluizione, di cui lo sfidante ingerirà fino a mille globuli, nella certezza che non gli causeranno alcuno degli effetti previsti da Hahnemann. A noi moderni non può non venire in mente il “suicidio omeopatico”, un evento dimostrativo del tutto simile, organizzato in passato da decine di organizzazioni scettiche nel mondo, in cui i partecipanti ingeriscono flaconi interi di preparati omeopatici per dimostrare l’assenza di effetti sull’organismo.

Gli abusi della medicina

Rajberti è comunque un medico del suo tempo, e come tale difende una prassi in cui trovavano spazio quei trattamenti, oggi considerati perlopiù dannosi, che abbiamo già citato, in particolare i salassi, prescritti per una vastissima casistica di patologie. Ciononostante è conscio dei grandi limiti della scienza medica e del fatto che non sempre questa sia esercitata con coscienza; non nega inoltre che alcuni rari “successi” dell’omeopatia «sono esclusivamente dovuti agli abusi della medicina»[16], che quando è male applicata può produrre più danni del non far nulla. È quindi fin dall’inizio che si sviluppa la fama di “medicina dolce” che accompagna tuttora l’omeopatia. Le sofferenze causate dalle terapie mediche («i sacrificii cruenti della medicina»[17], che non è «né infallibile né operatrice di miracoli»[18]) sono ritenute infatti il motivo principale della popolarità di cui essa gode. I veri progressi, però, si avranno con il lento avanzare delle scienze, non per rivoluzioni che pretendono di annullare e sostituire le conoscenze acquisite.

L’importanza dei divulgatori

Il ruolo che il medico-poeta riveste scrivendo la sua opera di confutazione dell’omeopatia non è solo quello di uno stimato professionista coinvolto nella difesa della categoria di appartenenza, ma è anche quello di un medico convinto che tra i compiti a cui è tenuto ci sia la difesa dei principi razionali su cui si basa la propria disciplina, senza i quali crollerebbero le barriere tra scienza e ciarlataneria, e la loro diffusione anche tra il pubblico non specialista, che senza una guida difficilmente potrebbe avere gli strumenti necessari a distinguerli da seducenti ma pericolose mistificazioni.

Dalla pubblicazione delle sue opere e dal suo spirito polemico Rajberti otterrà più che altro grattacapi e anche la sua carriera non ne fu certo avvantaggiata, considerando che nel 1842 verrà assegnato all’ospedale di Monza, vivendo il trasferimento come un atto punitivo. Ciononostante continuò a combattere le sue battaglie: per quanto riguarda la polemica con l’omeopatia, trovò modo di ribadire la sua posizione al VII Congresso degli scienziati italiani di Napoli del 1845 e già nel 1841 aveva risposto ad alcune reazioni critiche nell’Appendice all’opuscolo Il volgo e la medicina[19].

Per chiudere, vale la pena soffermarsi su una riflessione di Rajberti, valida ai suoi tempi come ai nostri, sul ruolo e i doveri dei medici in relazione alle terapie di non comprovato valore scientifico. Sostiene infatti Rajberti che chi pratica la professione sanitaria non dovrebbe mai mischiare la medicina con la ciarlataneria, neanche per far contento un paziente che non rischia nulla. Se si ricorresse infatti all’omeopatia, anche solo per le inezie, si porterebbe il paziente a credere che sia effettivamente utile, inducendolo ad avvalersene anche nei casi gravi. Similmente, non sbugiardare apertamente le “ciarlatanerie” che prendono piede tra la popolazione esporrebbe quest’ultima ai medesimi rischi.

Ecco quindi l’importanza dei debunker, che svelano l’inefficacia delle pratiche irrazionali di volta in volta di moda; importanza che non è diminuita a distanza di oltre un secolo e mezzo, perché allora come oggi «dal pericolo dei ciarlatani non ci preserva che l’incerto usbergo della ragione»[20] e tutti coloro che sono dotati di «un cuore ed una penna devono volere il trionfo della verità: e volerlo con efficacia ed insistenza indomabile»[21].

Note

1) Per una trattazione approfondita della diffusione dell’omeopatia in Italia, cfr. Panciroli P., 2017. 200 anni di omeopatia. Storia di un equivoco?, Roma: Gruppo C1V Edizioni.

2) Panvini, P. 1829. I quaranta giorni della clinica omiopatica stabilita nello spedale militare di Napoli, Napoli: Tipografia Trani; id., 1830. Avvertimento agli autori dell’Effemeridi di medicina omiopatica, Napoli: Presso la Vedova di Reale e Figli.

3) Tommasini, G. 1827. Sul viaggio fatto a Napoli, Bologna: Dai Tipi dei Nobili e Comp.

4) Fleury, L. 1838. L'homéopathie mise à la portée de tout le monde, Paris: Béchet jeune.

5) Rajberti, G. 1840. Il volgo e la medicina, Milano: Fr. Sambrunico-Vismara. Tutte le citazioni del presente articolo sono tratte da Rajberti, G. 1964. Tutte le opere del medico-poeta, Milano: Gastaldi.

6) Rajberti, 1964, p. 184.

7) Ibid.

8) Ivi, p. 186.

9) Ivi, p. 190.

10) Più oltre nel volume verrà anche calcolato il costo dello zucchero utilizzato nelle preparazioni omeopatiche: se a qualcuno interessa, un soldo (cinque centesimi) di zucchero poteva essere venduto come rimedio omeopatico a trecento lire.

11) Rajberti, 1964, p. 195.

12) Ivi, p. 156.

13) Ivi, p. 198.

14) Il controllo della sperimentazione era affidato a una commissione medica che sovrintendeva sia alla preparazione dei farmaci sia all’attività clinica, verificando l’intero decorso dei pazienti. Questo evitò appunto che fossero curati omeopaticamente da un lato i pazienti con patologie troppo lievi, dall’altro quelli in via di miglioramento grazie a trattamenti già ricevuti in precedenza. Cfr. Panvini, 1829, pp. 46-47.

15) I dati di Lipsia vengono esaminati con risultati analoghi anche da Giuseppe Ferrario (1802-1870), medico e statistico, un’altra figura degna di comparire tra i “protodebunker” italiani. Cfr. Ferrario, G. 1839. Ragionamenti sull'utilità e necessità della statistica patologica, terapeutica e clinica e pensamenti sull'istituzione pubblica di una statistica clinica, nazionale e magistrale consentanea alla filosofia medica del secolo. Milano: Società degli editori degli Annali universali delle scienze e dell'industria, pp. 26-27 (nota).

16) Rajberti, 1964, p. 197.

17) Ivi, p. 177.

18) Ivi, p. 161.

19) Rajberti, G. 1841. Appendice all’opuscolo Il volgo e la medicina, Milano: G. Bernardoni.

20) Rajberti, 1964, p. 216.

21) Ivi, p. 307.