In un numero di questa rubrica di qualche anno fa avevamo esaminato la valenza civica degli insegnamenti scientifici, sottolineando gli stretti rapporti tra scienza, democrazia e convivenza civile[1]. L’attuale situazione politica internazionale ha messo fortemente in evidenza il ruolo fondamentale svolto nelle guerre dalla tecnologia derivante dal progresso scientifico. Oltre a quelle direttamente utilizzate negli armamenti, oggi giocano un ruolo importantissimo anche le tecnologie digitali adottate sul fronte comunicativo, che permettono di attuare una vera e propria guerra delle informazioni, modificando profondamente la comunicazione della guerra.

Dal punto di vista didattico può essere utile affrontare queste tematiche per stimolare una riflessione critica sui rapporti tra scienza, guerra e pace. Inoltre, esaminando i conflitti di coscienza vissuti in prima persona da molti scienziati di primo piano, si possono mettere in evidenza i valori che accompagnano l’impresa scientifica, troppo spesso vista come asettica e priva di coinvolgimenti emotivi e preoccupazioni etiche.

Anche la recente uscita del bel film Oppenheimer di Christopher Nolan può essere un ulteriore spunto per affrontare in classe certe tematiche. Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) fu direttore scientifico del cosiddetto Progetto Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica, usata dagli americani la mattina del 6 agosto 1945 sulla città di Hiroshima e, tre giorni dopo, su Nagasaki. Dopo che la bomba atomica fu utilizzata, Oppenheimer arrivò al punto di pronunciare la celebre frase: «In un senso crudo che non potrebbe essere cancellato da nessuna accezione volgare o umoristica, i fisici hanno conosciuto il peccato»[2].

Oppenheimer, per motivi di coscienza, rifiutò di partecipare al successivo progetto di realizzazione della bomba a fusione (bomba H). Ben diverso l’atteggiamento di un altro celebre fisico, l’ungherese Edward Teller (1908-2003) che, dopo aver partecipato anch’egli al Progetto Manhattan, non si fece mai scrupoli e per tutta la vita fu uno strenuo sostenitore del riarmo nucleare. Teller è inoltre considerato il padre della bomba a fusione termonucleare, la cui potenza supera enormemente quella delle bombe a fissione di Hiroshima e Nagasaki.

Se è dunque innegabile che molti scienziati abbiano contribuito alla corsa agli armamenti e quindi abbiano favorito guerre e distruzione, è però anche vero che non pochi ricercatori e spesso la stessa comunità scientifica nel suo insieme si sono più volte contraddistinti per l’impegno civile nella promozione della pace e nella lotta contro la folle corsa agli armamenti[3].

Sicuramente lo scienziato più famoso, le cui posizioni pacifiste sono note anche al grosso pubblico, fu Albert Einstein (1879-1955). Fin dalla più tenera età Einstein fu animato da quello che è stato definito un pacifismo istintivo che lo portò ben presto a detestare ogni forma di militarismo. Questo lo indusse, durante la Prima guerra mondiale, a sostenere l’obiezione di coscienza totale.

Il pacifismo di Einstein rimase radicale e totale fino all’avvento del nazismo. Di fronte alla straordinarietà e all’unicità del pericolo nazista per il resto del mondo civile, Einstein fu però costretto, suo malgrado, ad ammettere la necessità di una resistenza anche armata. In particolare, di fronte al rischio che la Germania potesse realizzare un ordigno nucleare, Einstein firmò una celebre lettera indirizzata al presidente americano Franklin D. Roosevelt il 2 agosto 1939. La lettera in realtà era stata scritta dal fisico ungherese Leó Szilárd (1898-1964) e alla sua stesura parteciparono inoltre altri fisici, quali lo stesso Teller ed Eugene Wigner (1902-1995). La lettera, come è noto, condusse gli Stati Uniti a intraprendere il Progetto Manhattan.

In seguito Einstein si pentì di quella firma e dichiarò che se avesse saputo che i tedeschi erano ben lontani dalla realizzazione di una bomba atomica, non avrebbe fatto nulla, e dopo la fine della guerra si impegnò ripetutamente contro gli enormi rischi legati alla corsa agli armamenti nucleari, auspicando la nascita di un governo mondiale.

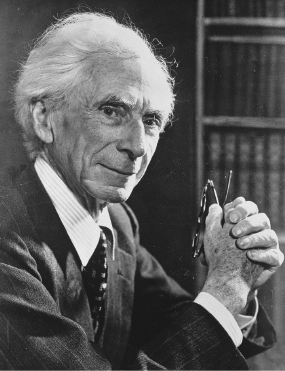

Bertrand Russell (1872-1970) fu un altro personaggio di spicco del mondo scientifico schierato sul fronte pacifista. Già prima che la Gran Bretagna entrasse nella Prima guerra mondiale assunse posizioni non interventiste, battendosi per la difesa degli obiettori di coscienza, che allora rischiavano la pena capitale. Terminata la Seconda guerra mondiale e con essa il pericolo nazista, Russell si impegnò attivamente su posizioni pacifiste e intraprese numerose iniziative contro il riarmo nucleare. Il 9 luglio 1955, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare, venne presentato il documento che divenne noto con il nome di Manifesto di Russell-Einstein, dai nomi dei due principali firmatari (Einstein sottoscrisse il testo un mese prima di morire). Oltre alle loro firme comparivano quelle di altri insigni scienziati.

Dopo la pubblicazione del Manifesto Russell-Einstein, l’industriale e filantropo canadese-americano Cyrus Eaton (1883-1979) si offrì di finanziare e ospitare una conferenza di pace nella sua cittadina natale, Pugwash, un piccolo villaggio di pescatori nella Nuova Scozia. Alla conferenza inaugurale del 1957 ne seguirono molte altre insieme a seminari, gruppi di studio, consultazioni e progetti speciali. Oggi la Pugwash Conferences on Science and World Affairs ha una struttura organizzata a livello internazionale, coordinata dal Pugwash Council, con circa 50 gruppi nazionali che operano in autonomia e una sezione giovanile chiamata International Student/Young Pugwash. Nel 1995 il fisico Józef Rotblat (1908-2005) e la Pugwash Conferences sono stati insigniti del Premio Nobel per la Pace per il loro impegno sul disarmo nucleare.

Molte altre sono le iniziative specifiche della comunità scientifica a favore della pace e del disarmo, ma altrettanto importante è stata la creazione di centri di ricerca internazionali che vedono la collaborazione gomito a gomito di scienziati di tutto il mondo. Tra questi citiamo il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, l’International Centre for Theoretical Physics di Trieste, il SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East), con sede a Balqa in Giordania, e l’associazione ISODARCO (International School on Disarmament and Research on Conflicts) che, associata alla Pugwash Conferences, organizza corsi e seminari sui problemi legati alla sicurezza internazionale, al controllo degli armamenti e al disarmo.

Ci sarebbero tante altre iniziative da ricordare, promosse da esponenti della comunità scientifica in favore della pace, ma ci fermiamo qui.

La collaborazione, la libera circolazione delle idee e la sovranazionalità sono caratteristiche intrinseche dell’attività scientifica e questo spiega come mai molti scienziati siano sempre stati particolarmente sensibili ai temi della pace. La scienza inoltre è l’attività umana che più di ogni altra si basa sull’uso della ragione. Appare quindi del tutto naturale che chi per mestiere utilizza quotidianamente la ragione trovi inconcepibile ciò che rappresenta la sua più palese negazione, ovvero la guerra. Al di là delle sacrosante iniziative che abbiamo brevemente ricordato, appare quindi fondamentale adoperarsi per la diffusione del pensiero razionale: unico vero antidoto contro la follia della guerra. E la scuola in tal senso può fare moltissimo. Come sottolineò lucidamente Maria Montessori (1870-1952), l’educazione può essere «l’arma per la pace»[4] per creare una società costituita da persone che agiscono attivamente per realizzarla.

Dal punto di vista didattico può essere utile affrontare queste tematiche per stimolare una riflessione critica sui rapporti tra scienza, guerra e pace. Inoltre, esaminando i conflitti di coscienza vissuti in prima persona da molti scienziati di primo piano, si possono mettere in evidenza i valori che accompagnano l’impresa scientifica, troppo spesso vista come asettica e priva di coinvolgimenti emotivi e preoccupazioni etiche.

Anche la recente uscita del bel film Oppenheimer di Christopher Nolan può essere un ulteriore spunto per affrontare in classe certe tematiche. Julius Robert Oppenheimer (1904-1967) fu direttore scientifico del cosiddetto Progetto Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica, usata dagli americani la mattina del 6 agosto 1945 sulla città di Hiroshima e, tre giorni dopo, su Nagasaki. Dopo che la bomba atomica fu utilizzata, Oppenheimer arrivò al punto di pronunciare la celebre frase: «In un senso crudo che non potrebbe essere cancellato da nessuna accezione volgare o umoristica, i fisici hanno conosciuto il peccato»[2].

L’obelisco eretto in ricordo del Trinity Test, la prima esplosione sperimentale di un ordigno atomico © Soerfm/Wikimedia/CC BY-SA 2.0

Oppenheimer, per motivi di coscienza, rifiutò di partecipare al successivo progetto di realizzazione della bomba a fusione (bomba H). Ben diverso l’atteggiamento di un altro celebre fisico, l’ungherese Edward Teller (1908-2003) che, dopo aver partecipato anch’egli al Progetto Manhattan, non si fece mai scrupoli e per tutta la vita fu uno strenuo sostenitore del riarmo nucleare. Teller è inoltre considerato il padre della bomba a fusione termonucleare, la cui potenza supera enormemente quella delle bombe a fissione di Hiroshima e Nagasaki.

Se è dunque innegabile che molti scienziati abbiano contribuito alla corsa agli armamenti e quindi abbiano favorito guerre e distruzione, è però anche vero che non pochi ricercatori e spesso la stessa comunità scientifica nel suo insieme si sono più volte contraddistinti per l’impegno civile nella promozione della pace e nella lotta contro la folle corsa agli armamenti[3].

Sicuramente lo scienziato più famoso, le cui posizioni pacifiste sono note anche al grosso pubblico, fu Albert Einstein (1879-1955). Fin dalla più tenera età Einstein fu animato da quello che è stato definito un pacifismo istintivo che lo portò ben presto a detestare ogni forma di militarismo. Questo lo indusse, durante la Prima guerra mondiale, a sostenere l’obiezione di coscienza totale.

Il pacifismo di Einstein rimase radicale e totale fino all’avvento del nazismo. Di fronte alla straordinarietà e all’unicità del pericolo nazista per il resto del mondo civile, Einstein fu però costretto, suo malgrado, ad ammettere la necessità di una resistenza anche armata. In particolare, di fronte al rischio che la Germania potesse realizzare un ordigno nucleare, Einstein firmò una celebre lettera indirizzata al presidente americano Franklin D. Roosevelt il 2 agosto 1939. La lettera in realtà era stata scritta dal fisico ungherese Leó Szilárd (1898-1964) e alla sua stesura parteciparono inoltre altri fisici, quali lo stesso Teller ed Eugene Wigner (1902-1995). La lettera, come è noto, condusse gli Stati Uniti a intraprendere il Progetto Manhattan.

In seguito Einstein si pentì di quella firma e dichiarò che se avesse saputo che i tedeschi erano ben lontani dalla realizzazione di una bomba atomica, non avrebbe fatto nulla, e dopo la fine della guerra si impegnò ripetutamente contro gli enormi rischi legati alla corsa agli armamenti nucleari, auspicando la nascita di un governo mondiale.

Bertrand Russell (1872-1970) fu un altro personaggio di spicco del mondo scientifico schierato sul fronte pacifista. Già prima che la Gran Bretagna entrasse nella Prima guerra mondiale assunse posizioni non interventiste, battendosi per la difesa degli obiettori di coscienza, che allora rischiavano la pena capitale. Terminata la Seconda guerra mondiale e con essa il pericolo nazista, Russell si impegnò attivamente su posizioni pacifiste e intraprese numerose iniziative contro il riarmo nucleare. Il 9 luglio 1955, in occasione di una campagna per il disarmo nucleare, venne presentato il documento che divenne noto con il nome di Manifesto di Russell-Einstein, dai nomi dei due principali firmatari (Einstein sottoscrisse il testo un mese prima di morire). Oltre alle loro firme comparivano quelle di altri insigni scienziati.

Dopo la pubblicazione del Manifesto Russell-Einstein, l’industriale e filantropo canadese-americano Cyrus Eaton (1883-1979) si offrì di finanziare e ospitare una conferenza di pace nella sua cittadina natale, Pugwash, un piccolo villaggio di pescatori nella Nuova Scozia. Alla conferenza inaugurale del 1957 ne seguirono molte altre insieme a seminari, gruppi di studio, consultazioni e progetti speciali. Oggi la Pugwash Conferences on Science and World Affairs ha una struttura organizzata a livello internazionale, coordinata dal Pugwash Council, con circa 50 gruppi nazionali che operano in autonomia e una sezione giovanile chiamata International Student/Young Pugwash. Nel 1995 il fisico Józef Rotblat (1908-2005) e la Pugwash Conferences sono stati insigniti del Premio Nobel per la Pace per il loro impegno sul disarmo nucleare.

Molte altre sono le iniziative specifiche della comunità scientifica a favore della pace e del disarmo, ma altrettanto importante è stata la creazione di centri di ricerca internazionali che vedono la collaborazione gomito a gomito di scienziati di tutto il mondo. Tra questi citiamo il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, l’International Centre for Theoretical Physics di Trieste, il SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East), con sede a Balqa in Giordania, e l’associazione ISODARCO (International School on Disarmament and Research on Conflicts) che, associata alla Pugwash Conferences, organizza corsi e seminari sui problemi legati alla sicurezza internazionale, al controllo degli armamenti e al disarmo.

Ci sarebbero tante altre iniziative da ricordare, promosse da esponenti della comunità scientifica in favore della pace, ma ci fermiamo qui.

La collaborazione, la libera circolazione delle idee e la sovranazionalità sono caratteristiche intrinseche dell’attività scientifica e questo spiega come mai molti scienziati siano sempre stati particolarmente sensibili ai temi della pace. La scienza inoltre è l’attività umana che più di ogni altra si basa sull’uso della ragione. Appare quindi del tutto naturale che chi per mestiere utilizza quotidianamente la ragione trovi inconcepibile ciò che rappresenta la sua più palese negazione, ovvero la guerra. Al di là delle sacrosante iniziative che abbiamo brevemente ricordato, appare quindi fondamentale adoperarsi per la diffusione del pensiero razionale: unico vero antidoto contro la follia della guerra. E la scuola in tal senso può fare moltissimo. Come sottolineò lucidamente Maria Montessori (1870-1952), l’educazione può essere «l’arma per la pace»[4] per creare una società costituita da persone che agiscono attivamente per realizzarla.

Note

1) Fuso S., 2012. “La scienza come educazione civica. Cultura scientifica e democrazia”, in Query n. 9

2) Oppenheimer J.R., 1947. Conferenza al Massachusetts Institute of Technology il 25 novembre

3) Greco P. (a cura di), 2017. Fisica per la pace. Tra scienza e impegno civile, Carocci

4) Montessori M., 1949. Educazione e pace, Garzanti

SILVANO FUSO è dottore di ricerca in scienze chimiche, docente di chimica e si occupa di didattica e divulgazione scientifica. Collabora con diverse riviste e siti Internet e ha pubblicato numerosi libri. È socio effettivo del CICAP; il suo sito si trova a: www.silvanofuso.it