Se si chiedesse a un matematico quale sia il rapporto tra Natura e Matematica, quasi immancabilmente si avrebbe in risposta un’altra domanda; per la precisione, una richiesta di definizione, del tipo: «Cosa intendi con il termine “Natura”?» Questo dipende un po’ da una sorta di deformazione professionale dei matematici: in fondo, gran parte del lavoro che devono svolgere è proprio quello di costruire termini dal significato estremamente preciso, chiaramente delimitato e totalmente scevro di ambiguità. Sarebbe però anche un tentativo di prendere tempo, perché troverebbe la domanda molto imbarazzante. Così, a meno che non lo si prenda brutalmente in contropiede, replicando con la stessa domanda opportunamente modificata («… e tu cosa intendi con il termine “Matematica?”»), il tapino cercherà una via d’uscita da quella che ha tutta l’aria di essere una specie di trappola epistemologica: e a questo punto sarà bene mostrarsi comprensivi e predisposti alla clemenza, perché l’imbarazzo del matematico ha radici profonde, e molto antiche.

È una specie di peccato originale della matematica, e non c’è acquasantiera in grado di cancellarlo: da una parte c’è la platonica convinzione che la matematica sia il regno delle idee pure, intangibile al mondo reale: costruisce rette dallo spessore nullo e dall’estensione infinita; lavora su figure geometriche idealmente perfette che in natura non potranno mai avere altro che simulacri imperfettissimi; ragiona quotidianamente su concetti quasi del tutto alieni alla realtà come l’infinito (anzi, più infiniti diversi) e il suo contrappasso: lo zero, il nulla assoluto. D’altra parte, però, è stata messa nei guai fin dai tempi di Galileo, quando ne Il Saggiatore l’incauto pisano si sbilanciò al punto di dire che il gran libro dell’universo è scritto in caratteri matematici. Non contento, fu lo stesso Galileo a gettare le fondamenta del metodo scientifico, asserendo che soltanto l’esperimento, il confronto diretto con i fenomeni, può fornire informazioni che possono meritarsi il titolo di “scienza”, perché non c’è autorevole opinione che possa controbattere quella autorevolissima della natura. Così, il germe della contraddizione è già inoculato: la matematica non è scienza, perché non c’è esperimento in grado di studiare il comportamento dei numeri e degli enti geometrici, ma è al tempo stesso l’alfabeto inalienabile di tutta la scienza.

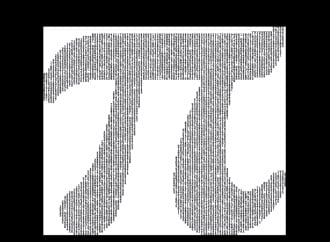

In realtà da questo punto di vista Galileo non ha scoperto niente di nuovo perché la contraddizione è assai più antica, praticamente presente fin dalla nascita della matematica. Di Pitagora sappiamo così poco che non è neppure certo che sia esistito, ma la scuola pitagorica è stata sicuramente reale e potente, ed era composta da persone che credevano davvero nel motto “tutto è numero”, e che gli oggetti matematici – soprattutto i numeri interi – non solo esistessero nella realtà, ma che fossero i mattoni fondamentali del mondo. Sfortunatamente, la matematica pitagorica si suicidò scoprendo l’esistenza degli irrazionali: si scoprì che dentro la matematica stessa esistevano oggetti che non erano esprimibili come relazioni fra numeri interi, come il rapporto tra il lato e la diagonale del quadrato o il diametro e la circonferenza del cerchio: e quindi i numeri interi – i soli numeri che i pitagorici ritenevano degni di questo nome e dotati di reale esistenza – non potevano essere gli atomi costituenti della natura.

Va bene, si dirà: ma pur con tutto il rispetto che si deve alla grande culla della civiltà occidentale, non è che la disperazione di un gruppo di vecchi filosofi greci possa essere presa a esempio dei travagli della matematica moderna; tra i presocratici c’era gente che immaginava come elementi fondamentali della natura il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra; e anche Galileo, a cui dobbiamo un rispetto ancora maggiore e una gratitudine imperitura per aver cambiato il senso stesso della parola “conoscere”, resterebbe sbalordito nel vedere quanta e quale matematica sia oggi usata per provare a dare un senso ai fenomeni della natura.

Il punto cruciale è però proprio che, per quanto riguarda la comprensione della innegabile e profonda relazione che sussiste tra matematica e natura, non ci sono stati grandi progressi nei due millenni e mezzo che ci separano da Pitagora. Abbiamo mandato uomini sulla Luna, abbiamo una vita quotidiana governata da algoritmi anche per le azioni più banali, abbiamo in tasca degli oggetti dalle capacità matematiche letteralmente spaventose, ma natura e matematica continuano a convivere senza lasciarsi indagare troppo sulle reciproche essenze. Questo non significa che la matematica sia rimasta stabile e sicura sulle fondamenta gettate dagli antichi, tutt’altro: matematici e filosofi della scienza si sono interrogati spesso, profondamente e a lungo sulla sua essenza e il suo ruolo ma – appunto – era già fin troppo complicato definire quale fosse la “natura della matematica” per poter affrontare con qualche speranza di successo la “relazione tra natura e matematica”.

È probabile, infatti, che l’unica pubblicazione sul tema che abbia suscitato un interesse superiore a quello ristretto agli addetti ai lavori sia un celebre articolo (poi diventato un libro) di Eugene Wigner, che già nel titolo mostra il persistere della storica contraddizione: La irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali (The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences).

Eugene Wigner è uno di quegli scienziati che, a etichettarli come “premio Nobel per la Fisica”, si fa quasi più un torto che un complimento: è stato uno dei protagonisti indiscussi della fisica del Novecento, un componente della pattuglia dei cosiddetti “ungheresi” che, emigrati negli Stati Uniti, hanno dettato lo sviluppo della matematica e della fisica americana. Ne facevano parte anche Paul Erd?s, Leó Szilárd, John von Neumann e Edward Teller e, a differenza di questi ultimi due, Wigner era anche caratterizzato da un’indole assai placida e da una gentilezza divenuta proverbiale. Passa alla storia per essere forse il maggior esperto del nucleo atomico, da lui trionfalmente indagato tramite principi di simmetria, cosa che in fondo denuncia una sua sacra fiducia non solo nella matematica, ma anche nell’estetica delle leggi naturali. Conosce tutti – davvero tutti – i grandi protagonisti della fisica e della matematica del XX secolo: di molti è amico anche al di fuori dell’ambito professionale, e di Paul Dirac diventa addirittura parente quando sua sorella Manci convola a nozze con il genio inglese. Soprattutto, conosce dall’interno tutta la fisica: formatosi studiando sui banchi di scuola la magia della meccanica analitica di Laplace, Lagrange e cento altri; è nato negli anni in cui era imperante l’entusiasmo causato dalla grande unificazione di luce, elettricità e magnetismo che Maxwell sintetizza in sole quattro equazioni, semplici e bellissime; è quasi coetaneo delle grandi rivoluzioni del Novecento, dalla relatività di Einstein, di cui diviene amico, alla meccanica quantistica, che lo vede tra i protagonisti indiscussi. La sua vita attraversa insomma pienamente il momento del trionfo della fisica moderna, quando sembra proprio che la matematica possa spiegare – e spiegare bene, con grande sintesi e bellezza – ogni aspetto dell’universo, anche il più strano e misterioso. È forse proprio in questo momento che tra i fisici si forma la convinzione che per spiegare la Natura tutto quello che serve è una teoria matematica: una teoria ragionevolmente semplice, necessariamente elegante, e preferibilmente riassumibile in una sola formula.

Wigner è assai incline alla filosofia e non si lascia sfuggire la stupefacente – o meglio, “irragionevole”– efficacia della matematica nel descrivere le scoperte della fisica: usa il termine “miracoloso” per descrivere il fatto che una stessa teoria matematica, cercata per spiegare una determinata classe di fenomeni, si dimostri poi così efficace da spiegarne altri del tutto imprevisti, o che la matematica sia così duttile da potersi adattare e generalizzare in forme di volta in volta più acconce alla bisogna, come accadde nell’evoluzione dal calcolo vettoriale a quello tensoriale per poter matematizzare la relatività generale. In fondo il suo articolo non faceva altro che ribadire quello in cui quasi tutti i fisici del XX secolo credevano fermamente: e, anche se ci furono critiche ragionate (le più celebri furono quelle di Hilary Putnam e di Richard Hamming), la conclusione inevitabile sembrava essere che la natura, l’intero universo era leggibile (se non addirittura governabile) dalla matematica. Una conclusione, come si è detto, largamente condivisa; forse fin troppo, come mostrarono gli sviluppi successivi.

Una vecchia storiella parla di uno psicologo che vantava la sua disciplina come la più importante, perché studia il centro di tutta la conoscenza, la mente umana: un medico lo tacita affermando che in fondo la psicologia non è che un’applicazione della medicina, ma viene sbeffeggiato da un biologo che gli ricorda che la medicina non è altro che una specializzazione della biologia. Arriva poi il chimico, che rintuzza il biologo con le stesse argomentazioni: la biologia cos’è mai, se non una stramba emanazione della chimica? E infine arriva il fisico, pronto a spiegare a tutti che anche la chimica, a ben vedere, non è altro che una sottosezione specializzata della fisica. Un po’ distante dal gruppo di litiganti, un matematico guarda tutti dall’alto, certo che la fisica, stringi stringi, non sia altro che matematica applicata. Non è altro che una storiella, eppure rivela un’opinione abbastanza diffusa: tutti i campi di indagine scientifica hanno una sorta di dominio di competenza, ma più che essere separati come gli stati nazionali su un planisfero, è possibile considerarli come gradi diversi di specializzazione, ognuno incluso in un altro di respiro più generale, anche se ovviamente meno specifico.

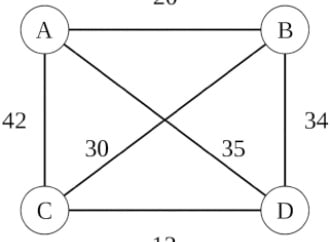

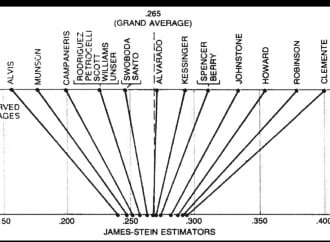

In quest’ottica, la fisica è la scienza considerata più generale e comprensiva, ma è palese che la “trasmissibilità” teorica dei metodi e dei criteri di indagine da una disciplina più generale a una più specializzata non possono non cambiare, anche di molto. Non si riesce, almeno per ora, a prevedere il comportamento di un paziente affetto da schizofrenia in base alle nostre conoscenze sulle dinamiche di leptoni e quark, e soprattutto non è affatto detto che una simile conoscenza sia mai raggiungibile. Analogamente, lo stesso “livello di soddisfazione matematico” – per così dire – è ben diverso da scienza a scienza: un fisico quantistico sperimentale misura l’affidabilità delle sue scoperte in base ai “sigma”, le deviazioni standard dal valore atteso, e si sente ragionevolmente sicuro quando trova un grado di incertezza pari a una parte su un milione, o giù di lì, mentre un ricercatore medico che trovasse un farmaco in grado di guarire anche solo il 90% di tutte le forme di cancro avrebbe tutti i diritti di sentirsi un eroe dell’umanità. Un matematico non ha nessun risultato in mano finché non riesce a dimostrare la validità assoluta del suo teorema: miliardi e miliardi di casi a favore non bastano a promuovere una congettura a verità matematica.

Il rigore e la precisione, virtù caratteristiche – almeno nel senso comune – della matematica, portano facilmente a confondere precisione e verità, corrispondenza e identità: un po’ come nel vecchio rischio di confondere una mappa in scala 1:1 con il territorio. Negli ultimi decenni la fisica si è trovata di fronte a un’impasse lunga e difficile: dopo aver prodotto due teorie eccezionalmente efficaci nello spiegare due ampie classi di fenomeni con una coerenza e precisione davvero stupefacenti (sempre loro: relatività generale e meccanica quantistica) la loro ricercatissima unione, la cosiddetta “teoria del tutto”, sembrava a un passo dall’essere trovata. Come è noto, questo ultimo passo, atteso ormai da una settantina d’anni, non è ancora stato completato, e c’è chi comincia a sospettare che sia sbagliato il metodo generale di ricerca della soluzione. Dai tempi di Newton in poi, non c’è stata teoria fisica che non sia stata corredata da una splendida strutturazione matematica, e questo ha condotto i ricercatori a cercare sempre una giustificazione matematica a ogni nuova teoria; ma quando la verifica sperimentale diventa impossibile – o almeno “di fatto” impossibile – ha ancora senso cercare una teoria fisica basata solo sull’autoconsistenza matematica?

In diversi campi della ricerca fisica di base il dilemma ha superato lo spirito della questione puramente accademica: la teoria delle stringhe ne è forse l’esempio più noto. Le energie richieste per indagare sulla struttura della materia sono già proibitive, sia in termini di costi, sia in termini puramente teorici, cosa che, almeno dal punto di vista filosofico, è decisamente più imbarazzate. I ricercatori si ritrovano quindi a formulare teorie con un grande contenuto matematico, perché la fede nella wigneriana “irragionevole efficacia” della matematica è sempre viva e forte, ma questo atteggiamento mostra già le prime crepe: che farsene di una splendida teoria matematica autoconsistente, se non potremo mai metterla alla prova? Potrebbe bastare una teoria – magari anche solo una formula, elegante e bellissima – a farci cantare vittoria? Possiamo fidarci della matematica fino a questo punto? In fondo, esistono teoremi – e come tali autentici e dimostrati – che certamente non hanno troppo senso nel mondo reale: il teorema di Banach-Tarski dimostra che da una sfera, opportunamente spezzettata in non più di cinque frammenti è possibile ricostruirne due perfettamente identiche, in forma, volume e superficie, alla sfera originale. Ciò non di meno, fondere le riserve auree in sfere e procedere alla loro duplicazione “matematica” non sembra un metodo praticabile per ridurre il deficit nazionale.

È tempo allora di tornare alle imbarazzanti domande iniziali: cosa si intende davvero con la parola “natura”? Finora in questo articolo è stata considerata una sorta di sinonimo di “universo”, che è forse il senso in cui sono soliti considerare la natura i fisici, gli scienziati che storicamente hanno fatto più uso della matematica. Ma lo stesso termine è usato colloquialmente in maniera spesso assai diversa, perché “Natura” è una parola troppo vasta, al pari di “Mondo”, “Vita”, “Amore”, “Dio” e cento altre: le parole che si imparano per prime, e che ognuno coniuga in un suo proprio significato personale, spesso assai diverso da persona a persona. “Matematica” è parola forse un po’ meno ambigua, anche se la maggior parte del pubblico immagina i matematici sempre intenti a far calcoli pieni zeppi di cifre, cosa che i matematici in realtà fanno raramente. Per provare seriamente a dare una risposta ragionata a quale sia la relazione tra Natura e Matematica occorrerebbe davvero mettersi d’accordo, almeno a grandi linee, su cosa ognuno degli interessati intenda davvero quando usa questi termini. C’è chi usa il termine “naturale” in contrapposizione ad “artificiale”, oppure a “sintetico”, o direttamente a “cattivo”, cosa che uno scienziato, di qualsiasi disciplina, fa abbastanza fatica a condividere. C’è chi pensa che il termine “matematico” sia del tutto equivalente a “vero”, ma anche questo è sbagliato: la matematica parte da assiomi e stabilisce regole di inferenza, e lascia il giudizio sulla verità delle sue conclusioni ai postulati iniziali, che possono o meno avere aderenze con la realtà, o con qualche altra verità a priori.

Forse, l’irragionevole efficacia della matematica celebrata da Wigner non sta tanto nascosta nelle pieghe delle componenti ultime dell’universo, ma più semplicemente nei meccanismi logici del cervello dell’Homo sapiens. Forse è la nostra storia, la nostra evoluzione, la nostra stessa biologia a farci restare più convinti di un ragionamento se questo rispetta le regole che, nel tempo, abbiamo imparato a chiamare “matematica”. Questo spiegherebbe la duttilità della matematica quando cerchiamo di applicarla, e anche la sua capacità di stupire quando arriva a conclusioni complicatissime o inaspettate. Forse l’universo non è per propria natura “matematico”, ma sembra possibile, forse addirittura probabile, che sia “matematica” la nostra unica capacità di indagarlo.

È una specie di peccato originale della matematica, e non c’è acquasantiera in grado di cancellarlo: da una parte c’è la platonica convinzione che la matematica sia il regno delle idee pure, intangibile al mondo reale: costruisce rette dallo spessore nullo e dall’estensione infinita; lavora su figure geometriche idealmente perfette che in natura non potranno mai avere altro che simulacri imperfettissimi; ragiona quotidianamente su concetti quasi del tutto alieni alla realtà come l’infinito (anzi, più infiniti diversi) e il suo contrappasso: lo zero, il nulla assoluto. D’altra parte, però, è stata messa nei guai fin dai tempi di Galileo, quando ne Il Saggiatore l’incauto pisano si sbilanciò al punto di dire che il gran libro dell’universo è scritto in caratteri matematici. Non contento, fu lo stesso Galileo a gettare le fondamenta del metodo scientifico, asserendo che soltanto l’esperimento, il confronto diretto con i fenomeni, può fornire informazioni che possono meritarsi il titolo di “scienza”, perché non c’è autorevole opinione che possa controbattere quella autorevolissima della natura. Così, il germe della contraddizione è già inoculato: la matematica non è scienza, perché non c’è esperimento in grado di studiare il comportamento dei numeri e degli enti geometrici, ma è al tempo stesso l’alfabeto inalienabile di tutta la scienza.

In realtà da questo punto di vista Galileo non ha scoperto niente di nuovo perché la contraddizione è assai più antica, praticamente presente fin dalla nascita della matematica. Di Pitagora sappiamo così poco che non è neppure certo che sia esistito, ma la scuola pitagorica è stata sicuramente reale e potente, ed era composta da persone che credevano davvero nel motto “tutto è numero”, e che gli oggetti matematici – soprattutto i numeri interi – non solo esistessero nella realtà, ma che fossero i mattoni fondamentali del mondo. Sfortunatamente, la matematica pitagorica si suicidò scoprendo l’esistenza degli irrazionali: si scoprì che dentro la matematica stessa esistevano oggetti che non erano esprimibili come relazioni fra numeri interi, come il rapporto tra il lato e la diagonale del quadrato o il diametro e la circonferenza del cerchio: e quindi i numeri interi – i soli numeri che i pitagorici ritenevano degni di questo nome e dotati di reale esistenza – non potevano essere gli atomi costituenti della natura.

Va bene, si dirà: ma pur con tutto il rispetto che si deve alla grande culla della civiltà occidentale, non è che la disperazione di un gruppo di vecchi filosofi greci possa essere presa a esempio dei travagli della matematica moderna; tra i presocratici c’era gente che immaginava come elementi fondamentali della natura il fuoco, l’aria, l’acqua e la terra; e anche Galileo, a cui dobbiamo un rispetto ancora maggiore e una gratitudine imperitura per aver cambiato il senso stesso della parola “conoscere”, resterebbe sbalordito nel vedere quanta e quale matematica sia oggi usata per provare a dare un senso ai fenomeni della natura.

Il punto cruciale è però proprio che, per quanto riguarda la comprensione della innegabile e profonda relazione che sussiste tra matematica e natura, non ci sono stati grandi progressi nei due millenni e mezzo che ci separano da Pitagora. Abbiamo mandato uomini sulla Luna, abbiamo una vita quotidiana governata da algoritmi anche per le azioni più banali, abbiamo in tasca degli oggetti dalle capacità matematiche letteralmente spaventose, ma natura e matematica continuano a convivere senza lasciarsi indagare troppo sulle reciproche essenze. Questo non significa che la matematica sia rimasta stabile e sicura sulle fondamenta gettate dagli antichi, tutt’altro: matematici e filosofi della scienza si sono interrogati spesso, profondamente e a lungo sulla sua essenza e il suo ruolo ma – appunto – era già fin troppo complicato definire quale fosse la “natura della matematica” per poter affrontare con qualche speranza di successo la “relazione tra natura e matematica”.

È probabile, infatti, che l’unica pubblicazione sul tema che abbia suscitato un interesse superiore a quello ristretto agli addetti ai lavori sia un celebre articolo (poi diventato un libro) di Eugene Wigner, che già nel titolo mostra il persistere della storica contraddizione: La irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali (The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences).

Eugene Wigner è uno di quegli scienziati che, a etichettarli come “premio Nobel per la Fisica”, si fa quasi più un torto che un complimento: è stato uno dei protagonisti indiscussi della fisica del Novecento, un componente della pattuglia dei cosiddetti “ungheresi” che, emigrati negli Stati Uniti, hanno dettato lo sviluppo della matematica e della fisica americana. Ne facevano parte anche Paul Erd?s, Leó Szilárd, John von Neumann e Edward Teller e, a differenza di questi ultimi due, Wigner era anche caratterizzato da un’indole assai placida e da una gentilezza divenuta proverbiale. Passa alla storia per essere forse il maggior esperto del nucleo atomico, da lui trionfalmente indagato tramite principi di simmetria, cosa che in fondo denuncia una sua sacra fiducia non solo nella matematica, ma anche nell’estetica delle leggi naturali. Conosce tutti – davvero tutti – i grandi protagonisti della fisica e della matematica del XX secolo: di molti è amico anche al di fuori dell’ambito professionale, e di Paul Dirac diventa addirittura parente quando sua sorella Manci convola a nozze con il genio inglese. Soprattutto, conosce dall’interno tutta la fisica: formatosi studiando sui banchi di scuola la magia della meccanica analitica di Laplace, Lagrange e cento altri; è nato negli anni in cui era imperante l’entusiasmo causato dalla grande unificazione di luce, elettricità e magnetismo che Maxwell sintetizza in sole quattro equazioni, semplici e bellissime; è quasi coetaneo delle grandi rivoluzioni del Novecento, dalla relatività di Einstein, di cui diviene amico, alla meccanica quantistica, che lo vede tra i protagonisti indiscussi. La sua vita attraversa insomma pienamente il momento del trionfo della fisica moderna, quando sembra proprio che la matematica possa spiegare – e spiegare bene, con grande sintesi e bellezza – ogni aspetto dell’universo, anche il più strano e misterioso. È forse proprio in questo momento che tra i fisici si forma la convinzione che per spiegare la Natura tutto quello che serve è una teoria matematica: una teoria ragionevolmente semplice, necessariamente elegante, e preferibilmente riassumibile in una sola formula.

Wigner è assai incline alla filosofia e non si lascia sfuggire la stupefacente – o meglio, “irragionevole”– efficacia della matematica nel descrivere le scoperte della fisica: usa il termine “miracoloso” per descrivere il fatto che una stessa teoria matematica, cercata per spiegare una determinata classe di fenomeni, si dimostri poi così efficace da spiegarne altri del tutto imprevisti, o che la matematica sia così duttile da potersi adattare e generalizzare in forme di volta in volta più acconce alla bisogna, come accadde nell’evoluzione dal calcolo vettoriale a quello tensoriale per poter matematizzare la relatività generale. In fondo il suo articolo non faceva altro che ribadire quello in cui quasi tutti i fisici del XX secolo credevano fermamente: e, anche se ci furono critiche ragionate (le più celebri furono quelle di Hilary Putnam e di Richard Hamming), la conclusione inevitabile sembrava essere che la natura, l’intero universo era leggibile (se non addirittura governabile) dalla matematica. Una conclusione, come si è detto, largamente condivisa; forse fin troppo, come mostrarono gli sviluppi successivi.

Una vecchia storiella parla di uno psicologo che vantava la sua disciplina come la più importante, perché studia il centro di tutta la conoscenza, la mente umana: un medico lo tacita affermando che in fondo la psicologia non è che un’applicazione della medicina, ma viene sbeffeggiato da un biologo che gli ricorda che la medicina non è altro che una specializzazione della biologia. Arriva poi il chimico, che rintuzza il biologo con le stesse argomentazioni: la biologia cos’è mai, se non una stramba emanazione della chimica? E infine arriva il fisico, pronto a spiegare a tutti che anche la chimica, a ben vedere, non è altro che una sottosezione specializzata della fisica. Un po’ distante dal gruppo di litiganti, un matematico guarda tutti dall’alto, certo che la fisica, stringi stringi, non sia altro che matematica applicata. Non è altro che una storiella, eppure rivela un’opinione abbastanza diffusa: tutti i campi di indagine scientifica hanno una sorta di dominio di competenza, ma più che essere separati come gli stati nazionali su un planisfero, è possibile considerarli come gradi diversi di specializzazione, ognuno incluso in un altro di respiro più generale, anche se ovviamente meno specifico.

In quest’ottica, la fisica è la scienza considerata più generale e comprensiva, ma è palese che la “trasmissibilità” teorica dei metodi e dei criteri di indagine da una disciplina più generale a una più specializzata non possono non cambiare, anche di molto. Non si riesce, almeno per ora, a prevedere il comportamento di un paziente affetto da schizofrenia in base alle nostre conoscenze sulle dinamiche di leptoni e quark, e soprattutto non è affatto detto che una simile conoscenza sia mai raggiungibile. Analogamente, lo stesso “livello di soddisfazione matematico” – per così dire – è ben diverso da scienza a scienza: un fisico quantistico sperimentale misura l’affidabilità delle sue scoperte in base ai “sigma”, le deviazioni standard dal valore atteso, e si sente ragionevolmente sicuro quando trova un grado di incertezza pari a una parte su un milione, o giù di lì, mentre un ricercatore medico che trovasse un farmaco in grado di guarire anche solo il 90% di tutte le forme di cancro avrebbe tutti i diritti di sentirsi un eroe dell’umanità. Un matematico non ha nessun risultato in mano finché non riesce a dimostrare la validità assoluta del suo teorema: miliardi e miliardi di casi a favore non bastano a promuovere una congettura a verità matematica.

Il rigore e la precisione, virtù caratteristiche – almeno nel senso comune – della matematica, portano facilmente a confondere precisione e verità, corrispondenza e identità: un po’ come nel vecchio rischio di confondere una mappa in scala 1:1 con il territorio. Negli ultimi decenni la fisica si è trovata di fronte a un’impasse lunga e difficile: dopo aver prodotto due teorie eccezionalmente efficaci nello spiegare due ampie classi di fenomeni con una coerenza e precisione davvero stupefacenti (sempre loro: relatività generale e meccanica quantistica) la loro ricercatissima unione, la cosiddetta “teoria del tutto”, sembrava a un passo dall’essere trovata. Come è noto, questo ultimo passo, atteso ormai da una settantina d’anni, non è ancora stato completato, e c’è chi comincia a sospettare che sia sbagliato il metodo generale di ricerca della soluzione. Dai tempi di Newton in poi, non c’è stata teoria fisica che non sia stata corredata da una splendida strutturazione matematica, e questo ha condotto i ricercatori a cercare sempre una giustificazione matematica a ogni nuova teoria; ma quando la verifica sperimentale diventa impossibile – o almeno “di fatto” impossibile – ha ancora senso cercare una teoria fisica basata solo sull’autoconsistenza matematica?

In diversi campi della ricerca fisica di base il dilemma ha superato lo spirito della questione puramente accademica: la teoria delle stringhe ne è forse l’esempio più noto. Le energie richieste per indagare sulla struttura della materia sono già proibitive, sia in termini di costi, sia in termini puramente teorici, cosa che, almeno dal punto di vista filosofico, è decisamente più imbarazzate. I ricercatori si ritrovano quindi a formulare teorie con un grande contenuto matematico, perché la fede nella wigneriana “irragionevole efficacia” della matematica è sempre viva e forte, ma questo atteggiamento mostra già le prime crepe: che farsene di una splendida teoria matematica autoconsistente, se non potremo mai metterla alla prova? Potrebbe bastare una teoria – magari anche solo una formula, elegante e bellissima – a farci cantare vittoria? Possiamo fidarci della matematica fino a questo punto? In fondo, esistono teoremi – e come tali autentici e dimostrati – che certamente non hanno troppo senso nel mondo reale: il teorema di Banach-Tarski dimostra che da una sfera, opportunamente spezzettata in non più di cinque frammenti è possibile ricostruirne due perfettamente identiche, in forma, volume e superficie, alla sfera originale. Ciò non di meno, fondere le riserve auree in sfere e procedere alla loro duplicazione “matematica” non sembra un metodo praticabile per ridurre il deficit nazionale.

È tempo allora di tornare alle imbarazzanti domande iniziali: cosa si intende davvero con la parola “natura”? Finora in questo articolo è stata considerata una sorta di sinonimo di “universo”, che è forse il senso in cui sono soliti considerare la natura i fisici, gli scienziati che storicamente hanno fatto più uso della matematica. Ma lo stesso termine è usato colloquialmente in maniera spesso assai diversa, perché “Natura” è una parola troppo vasta, al pari di “Mondo”, “Vita”, “Amore”, “Dio” e cento altre: le parole che si imparano per prime, e che ognuno coniuga in un suo proprio significato personale, spesso assai diverso da persona a persona. “Matematica” è parola forse un po’ meno ambigua, anche se la maggior parte del pubblico immagina i matematici sempre intenti a far calcoli pieni zeppi di cifre, cosa che i matematici in realtà fanno raramente. Per provare seriamente a dare una risposta ragionata a quale sia la relazione tra Natura e Matematica occorrerebbe davvero mettersi d’accordo, almeno a grandi linee, su cosa ognuno degli interessati intenda davvero quando usa questi termini. C’è chi usa il termine “naturale” in contrapposizione ad “artificiale”, oppure a “sintetico”, o direttamente a “cattivo”, cosa che uno scienziato, di qualsiasi disciplina, fa abbastanza fatica a condividere. C’è chi pensa che il termine “matematico” sia del tutto equivalente a “vero”, ma anche questo è sbagliato: la matematica parte da assiomi e stabilisce regole di inferenza, e lascia il giudizio sulla verità delle sue conclusioni ai postulati iniziali, che possono o meno avere aderenze con la realtà, o con qualche altra verità a priori.

Forse, l’irragionevole efficacia della matematica celebrata da Wigner non sta tanto nascosta nelle pieghe delle componenti ultime dell’universo, ma più semplicemente nei meccanismi logici del cervello dell’Homo sapiens. Forse è la nostra storia, la nostra evoluzione, la nostra stessa biologia a farci restare più convinti di un ragionamento se questo rispetta le regole che, nel tempo, abbiamo imparato a chiamare “matematica”. Questo spiegherebbe la duttilità della matematica quando cerchiamo di applicarla, e anche la sua capacità di stupire quando arriva a conclusioni complicatissime o inaspettate. Forse l’universo non è per propria natura “matematico”, ma sembra possibile, forse addirittura probabile, che sia “matematica” la nostra unica capacità di indagarlo.