La storia dell’adozione della numerazione indo-araba, e dello zero in particolare, è costellata di leggende e miti: dalle invasioni arabe fino alla controversa figura di Silvestro II, papa, matematico e stregone, la cronistoria di un tortuoso percorso lungo migliaia di anni.

Si tende a dare per scontato che i numeri che utilizziamo quotidianamente siano “naturali” e sempre esistiti, in ogni cultura e in ogni periodo storico. La realtà è molto diversa, al punto che ancora oggi diverse civiltà ne fanno tranquillamente a meno. In Amazzonia i Munduruku non hanno espressioni per contare oltre cinque, mentre i Piraha non possiedono parole precise per indicare i numeri (usano poco/piccolo, molto/grande). Gli indiani Siriona della Bolivia e i brasiliani/venezuelani Yanomamo non vanno oltre tre. Per numeri superiori è sufficiente dire “molti”.

Il primo segnale della necessità umana di contare risale al ritrovamento a Vestonice (Repubblica Ceca), nel 1937 a opera dell’archeologo Karel Absolon, di un osso di lupo con 55 intagli, sistemati in gruppi di cinque. Si tratta di un reperto risalente a oltre 30.000 anni fa. Per passare dagli intagli a qualcosa di più vicino al nostro modo di contare si deve arrivare ai Sumeri (3500-3000 a.C.) e ai Babilonesi (2000-600 a.C.), che utilizzarono il sistema posizionale – ovvero la suddivisione in gruppi di numeri (oggi unità, decine, centinaia...) – e successivamente agli Indiani, presso i quali la scienza babilonese giunse grazie alle conquiste di Alessandro Magno in Asia (327 - 325 a.C.).

Esistevano diversi sistemi di posizione, i più famosi sono quelli in base 10 e in base 60. I Sumeri e i Babilonesi contavano in base 60, il cosiddetto sistema sessagesimale, un numero comodo perché ha molti divisori, mentre Egizi e Greci utilizzavano un sistema in base 10, cioè decimale come quello attualmente diffuso in tutto il mondo. Per fare i calcoli i Babilonesi usavano l’abaco, una tavoletta composta da sassolini liberi di scorrere dentro delle colonne, di probabile provenienza sumera. Non era un sistema semplice, ma funzionava bene per somme e sottrazioni. Le altre operazioni erano invece molto complicate e accessibili solo ai pochi che avevano il tempo per specializzarsi nell’arte del calcolo. Questo stesso termine deriva dal latino “calculus” che significa, appunto, sassolino.

Lo zero ebbe una storia più travagliata. L’utilizzo di un simbolo grafico come “segnaposto” per i gruppi di numeri si rese necessario perché un semplice spazio, nella scrittura cuneiforme, poteva creare più di un fraintendimento. Per questo motivo, i Babilonesi introdussero un segno grafico per distinguere, ad esempio, 11 da 101. Tale segno, tuttavia, non venne mai utilizzato in coda a un numero (es. 100). Di conseguenza il numero 1 e il numero 60, nella loro rappresentazione in base sessagesimale, erano identici. L’utilizzo dello zero come “cifra” risale a Brahmagupta nel 628 d.C.: il suo Brahmasphuta Siddhanta è infatti la fonte più antica conosciuta, a parte il sistema di numerazione maya sviluppato indipendentemente, dove lo zero assume la doppia valenza di cifra e di segnaposto.

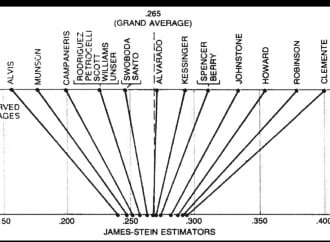

In sanscrito la parola zero (shunya, ovvero vuoto) divenne poi sifr in arabo quando il concetto raggiunse Baghdad nel 773 d.C. grazie a un'ambasciata indiana che portò in omaggio al califfo Mansour delle tavole astronomiche redatte in sanscrito (si veda Smith8). In seguito sifr divenne “cifra”, zephirus e infine zero. Attorno all’820 il matematico persiano Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (780 – 850 d.C.) studiò un tipo di calcolo fondato sulle equazioni di primo e secondo grado, che coinvolgevano due operazioni particolari: al-jabr (da cui deriva il termine moderno algebra) e al-muqabala. Inoltre, abbiamo testimonianze di un suo scritto su quello che i matematici arabi chiamavano “calcolo indiano”, ovvero un tipo di aritmetica basato su di un sistema di posizione decimale che faceva uso di una tavoletta ricoperta di sabbia o polvere sulla quale i calcoli venivano effettuati in colonna. Questo tipo di calcolo includeva lo zero (sifr) in quanto modo di indicare la posizione vuota sulla tavola/colonna e possibile risultato di un'operazione aritmetica.

Di questo scritto sono rimaste solo traduzioni in latino, mentre disponiamo di testi in arabo sul calcolo indiano scritti a partire dal secolo X (ad esempio il libro di al-Uqlidisi o quello di Kushyar Ibn Labban) nei quali si può verificare l'uso dello zero come cifra. Fu così che nacquero gli “algoritmi”, ovvero i metodi di risoluzione dei problemi matematici, nome evidentemente derivato dal cognome del matematico persiano.

Le forti resistenze all’introduzione di questo nuovo modo di contare e, in particolare, all’utilizzo di un simbolo che rappresentasse il “nulla” avevano profonde motivazioni filosofiche, teologiche e, più prosaicamente, economiche.

Nella civiltà indiana lo zero, ovvero il nulla, il vuoto, l’assenza, non era un concetto negativo, tutt’altro. Questi concetti erano e sono raggruppati nel termine shunyata (vacuità). Lo zero come segnaposto, invece, era lo spazio vuoto, il shunya-lha, termini infine riuniti – molto prima del VII sec. – in quello unificatore di shunya-samkhya (lo “zero numero”).

Nella imperante visione aristotelica a dettar legge era il cosiddetto horror vacui, ovvero il terrore del vuoto. Si diceva che «natura abhorret a vacuo», la natura rifiuta il vuoto. Come avrebbe potuto lo zero aver riconosciuta una qualche valenza positiva, se rappresentava la negazione stessa della filosofia aristotelica? Su questo legame tra vuoto e zero si vedano le tesi di G. Ifrah e C. Seife. Non solo, ma già Euclide definiva nei suoi Elementi il numero come “una moltitudine composta di unità”. Ciò significa che nemmeno l’unità era considerata un numero, tanto meno lo era il valore nullo, ovvero l’assenza di oggetto matematico (numero).

Nel buddismo, al contrario, si identifica il nirvana con uno stato perfetto di pace e felicità, culmine della vita ascetica, che consiste nell’estinzione di desideri, passioni, illusioni dei sensi, e quindi nell’annientamento dell’individualità. L’annullamento assume pertanto una valenza altamente positiva, in contrapposizione netta con l’accezione negativa aristotelica. L’universo aristotelico era finito.

Il sistema del mondo latino, basato ancora sui numeri romani e l’abaco, avrebbe dovuto letteralmente “fare i conti” con il sistema indo-arabo. A far saltare tutto contribuì – sorprendentemente e in maniera fondamentale – il papa dell’anno 1000, Papa Silvestro II.

Gerbert d’Aurillac (circa 940-1003) nacque in Alvernia, divenne monaco presso il monastero di San Geraldo d’Aurillac e si mise subito in luce per la sua intelligenza fervidissima e la curiosità irrefrenabile. Nel 967 il duca Borrell II di Barcellona, un potente feudatario spagnolo cristiano, visitando il monastero e restando colpito dalle capacità del giovane Gerbert, chiese all’abate di portarlo con sé in Catalogna. Qui il giovane fu affidato al vescovo di Vic, Hatto, perché imparasse la matematica. La sua cultura divenne presto leggendaria. Ad esempio, una leggenda – priva di solidi fondamenti storici, sebbene supportata da diversi autori – narra che, pur di apprendere la matematica e l’astronomia dagli arabi, Gerbert si travestì da pellegrino musulmano onde poter visitare le università arabe di Siviglia, Cordoba e Fes. Si veda l’accurata ricostruzione storica di M. Materni.

In ogni caso, fu durante il suo soggiorno spagnolo che studiò l’astrolabio, strumento per l’osservazione di stelle e pianeti inventato dagli islamici, e conobbe il nuovo sistema di numerazione indo-araba, grazie al quale modificò l’abaco tramite l’introduzione dei nuovi numeri, tanto che i cosiddetti abacisti, gli esperti di calcolo, era detti anche gerbertiani. In questo tipo di abaco mancava tuttavia il demoniaco-eretico numero zero, indispensabile per i calcoli con il sistema posizionale, e infatti al suo posto si lasciava una temibile colonna vuota.

Nel 970, durante un pellegrinaggio a Roma del conte Borrell e del vescovo Hatto, Gerbert conobbe papa Giovanni XIII e l’imperatore Ottone I, i quali furono così colpiti dalla sua mente prodigiosa che decisero di trattenerlo a Roma, dove svolse il ruolo di tutore per il figlio di Ottone I, Ottone II.

La sua vicinanza alla dinastia ottoniana lo portò presto verso il soglio pontificio: tra il febbraio e il marzo 999 moriva all'improvviso papa Gregorio V, probabilmente ucciso. A questo punto l’imperatore Ottone III decise di chiamare sul soglio pontifico il maestro e amico Gerbert: eletto il 2 aprile 999, scelse il nome di Silvestro II, diventando così il papa del temuto anno 1000. Poco tempo dopo anche il suo alleato Ottone III moriva e Gerbert, ormai solo e anziano, si sarebbe spento il 12 maggio del 1003.

Già nel secolo XI serpeggiavano i sospetti intorno alla figura di Silvestro II e, per via delle sue prodigiose conoscenze scientifiche e matematiche in particolare, si vociferava avesse stretto un patto col demonio. Nel libro delle biografie di tutti i papi, il Liber Pontificalis, nel XV secolo apparve una nota che ne oscurava la genialità e la cultura e che diede inizio alla sequela di leggende intorno alla sua figura: «Si chiamava Gerberto, fu monaco nella diocesi di Aurillac; ma, abbandonato il monastero, rese omaggio al diavolo affinché ogni cosa gli riuscisse proprio come desiderava.». Così, nel 1648, in pieno periodo di Santa Inquisizione, papa Innocenzo X decise di far aprire la sua tomba, che si credeva miracolosa. Si narra infatti che, in prossimità della morte di un papa, sgorgasse un rivolo d’acqua e che il marmo si inumidisse, da cui il nome di “pietra sudante”, leggenda che ancora oggi, nella chiesa di San Giovanni in Laterano in Roma, attira molti curiosi quando la morte di un papa sembra vicina.

Il canonico Rasponi così scrisse nel verbale dell’esumazione: «Quando si scavò sotto il portico, il corpo di Silvestro II fu trovato intatto, sdraiato in un sepolcro di marmo a una profondità di dodici palmi. Era rivestito degli ornamenti pontificali, le braccia incrociate sul petto, la testa coperta dalla sacra tiara; la croce pastorale pendeva ancora dal suo collo e l'anulare della mano destra portava l’anello papale. Ma in un momento quel corpo si dissolse nell’aria, che ancora restò impregnata dei soavi profumi posti nell’urna; nient’altro rimase che la croce d'argento e l’anello pastorale.»

Insomma, sembrava quasi che Silvestro II fosse una sorta di vampiro, il cui corpo si conserva intatto nel tomba e si vaporizza immediatamente in presenza della luce.

La figura di Silvestro II fu riabilitata completamente soltanto grazie alla pubblicazione degli Annales Ecclesiastici scritti dal cardinale Baronio tra il 1588 e il 1607. Essi rappresentano la storia ecclesiastica che copre i primi dodici secoli della Chiesa cristiana e ampio spazio è stato dato alla confutazione delle tante tesi demoniache che circolavano intorno alla figura di Silvestro II e che ancora oggi capita di leggere su diversi siti web. Una semplice ricerca con parole chiave “papa demonio” o “papa mago” restituisce un’enorme quantità di pagine web che narrano – senza alcuna corrispondenza storica – le gesta demoniache di Silvestro II, che ha avuto l’unica colpa di essere uno dei pochi illuminati dalla scienza in quei tempi bui.

Nonostante l’impulso dato dagli insegnamenti di Silvestro II, le cifre indo-arabe, e in particolare lo zero, incontrarono ancora delle difficoltà. Un grande impulso fu dato dal matematico Leonardo Fibonacci (Pisa, 1175-1240) grazie al suo Liber Abaci (1202). Fibonacci apprese l’utilizzo dei nuovi numeri e le tecniche di calcolo durante i suoi viaggi e soggiorni tra l’Italia e il Nord Africa. Il suo libro mostrava la grande utilità dell’aritmetica indo-araba e fu così che banchieri e mercanti italiani ne fecero rapidamente tesoro, nonostante qualche iniziale opposizione: basti pensare che ancora nel 1299 un decreto del comune di Firenze vietava ai commercianti di tenere i registri con il nuovo sistema di numerazione. Il Liber abaci è suddiviso in 15 capitoli dei quali il primo è dedicato alle cifre indo-arabe: «Le nove cifre indiane; come si calcoli per mezzo di esse. Quali numeri ed in qual modo si possono rappresentare con le mani. Introduzione all’abaco». Le nove cifre erano quelle da 1 a 9 ma Fibonacci precisava: «Pertanto con queste nove figure, e con questo segno 0, che gli arabi chiamano zephiro, sarà scritto qualunque numero, come sarà mostrato più sotto.» Lo zero non aveva ancora la stessa dignità delle altre “cifre” (infatti lo chiamava “segno”) ma poteva essere utilizzato solo perché comodo nei calcoli.

Anche per quanto riguarda le operazioni, dove lo zero recuperava un po’ di dignità, l’abbandono del vecchio sistema dell’abaco in favore del sistema che utilizziamo oggi fu un processo ancora lungo. I contabili erano obbligati a verificare le operazioni fatte col nuovo sistema utilizzando ancora l’abaco, per essere certi di non aver commesso errori. Le resistenze erano anche dovute, più prosaicamente, al desiderio di conservare l’antico privilegio dei contabili, per la maggior parte religiosi, che erano i pochi che potessero dedicarsi a studiare l’uso dell’abaco, studio precluso al popolo perché troppo complesso, in confronto al sistema “democratico” del fare le quattro operazioni come facciamo noi oggi. Si adombrava inoltre il sospetto che grazie allo zero i numeri piccoli potessero diventare grandi troppo facilmente, cosa evidentemente impossibile con la numerazione romana.

Nel 1215, in una gara di calcolo voluta dall’imperatore Federico II di Svevia, si dimostrò infine la maggiore efficacia del nuovo sistema. L’utilizzo dell’abaco continuò ancora fino al secolo XVI in Francia e al XVII in Germania ed in Inghilterra, tanto che il Ministro delle Finanze del governo inglese si chiama Chancellor of the Exchequer (il cancelliere dell’abaco!). Non a caso, fu durante la Rivoluzione Francese che si vietò l’uso dell’abaco.

Ancora oggi, nella scuola primaria, per insegnare ai bambini il concetto di sistema posizionale (unità, decine etc.) si ricorre all’abaco che, quindi, rivive i fasti gerbertiani che conobbe nel Medioevo.

Un percorso irto di ostacoli quello dei numeri indo-arabi e dello zero in particolare, tra ostruzionismi filosofici e teologici, sospetti demoniaci e diffidenze contabili. Oggi, è proprio lo zero a essersi preso la sua bella rivincita, visto che la rappresentazione di tutte le attività umane passa attraverso i media digitali e cioè attraverso il sistema di numerazione binario, composto solo da 0 e 1. Possiamo dire che tutta la realtà che osserviamo, le comunicazioni a distanza, ciò che passa attraverso i media è, di fatto, composto per il 50% di zeri. Dopo tanti sospetti, una vittoria piena, per il “nulla” senza il quale non riusciremmo, oggi, a rappresentare ogni cosa.

Credits: questo articolo è stato realizzato nell’ambito del gruppo di ricerca UMI TAA (Teoria dell’Approssimazione e Applicazioni).

Si tende a dare per scontato che i numeri che utilizziamo quotidianamente siano “naturali” e sempre esistiti, in ogni cultura e in ogni periodo storico. La realtà è molto diversa, al punto che ancora oggi diverse civiltà ne fanno tranquillamente a meno. In Amazzonia i Munduruku non hanno espressioni per contare oltre cinque, mentre i Piraha non possiedono parole precise per indicare i numeri (usano poco/piccolo, molto/grande). Gli indiani Siriona della Bolivia e i brasiliani/venezuelani Yanomamo non vanno oltre tre. Per numeri superiori è sufficiente dire “molti”.

Il primo segnale della necessità umana di contare risale al ritrovamento a Vestonice (Repubblica Ceca), nel 1937 a opera dell’archeologo Karel Absolon, di un osso di lupo con 55 intagli, sistemati in gruppi di cinque. Si tratta di un reperto risalente a oltre 30.000 anni fa. Per passare dagli intagli a qualcosa di più vicino al nostro modo di contare si deve arrivare ai Sumeri (3500-3000 a.C.) e ai Babilonesi (2000-600 a.C.), che utilizzarono il sistema posizionale – ovvero la suddivisione in gruppi di numeri (oggi unità, decine, centinaia...) – e successivamente agli Indiani, presso i quali la scienza babilonese giunse grazie alle conquiste di Alessandro Magno in Asia (327 - 325 a.C.).

Esistevano diversi sistemi di posizione, i più famosi sono quelli in base 10 e in base 60. I Sumeri e i Babilonesi contavano in base 60, il cosiddetto sistema sessagesimale, un numero comodo perché ha molti divisori, mentre Egizi e Greci utilizzavano un sistema in base 10, cioè decimale come quello attualmente diffuso in tutto il mondo. Per fare i calcoli i Babilonesi usavano l’abaco, una tavoletta composta da sassolini liberi di scorrere dentro delle colonne, di probabile provenienza sumera. Non era un sistema semplice, ma funzionava bene per somme e sottrazioni. Le altre operazioni erano invece molto complicate e accessibili solo ai pochi che avevano il tempo per specializzarsi nell’arte del calcolo. Questo stesso termine deriva dal latino “calculus” che significa, appunto, sassolino.

Lo zero ebbe una storia più travagliata. L’utilizzo di un simbolo grafico come “segnaposto” per i gruppi di numeri si rese necessario perché un semplice spazio, nella scrittura cuneiforme, poteva creare più di un fraintendimento. Per questo motivo, i Babilonesi introdussero un segno grafico per distinguere, ad esempio, 11 da 101. Tale segno, tuttavia, non venne mai utilizzato in coda a un numero (es. 100). Di conseguenza il numero 1 e il numero 60, nella loro rappresentazione in base sessagesimale, erano identici. L’utilizzo dello zero come “cifra” risale a Brahmagupta nel 628 d.C.: il suo Brahmasphuta Siddhanta è infatti la fonte più antica conosciuta, a parte il sistema di numerazione maya sviluppato indipendentemente, dove lo zero assume la doppia valenza di cifra e di segnaposto.

In sanscrito la parola zero (shunya, ovvero vuoto) divenne poi sifr in arabo quando il concetto raggiunse Baghdad nel 773 d.C. grazie a un'ambasciata indiana che portò in omaggio al califfo Mansour delle tavole astronomiche redatte in sanscrito (si veda Smith8). In seguito sifr divenne “cifra”, zephirus e infine zero. Attorno all’820 il matematico persiano Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (780 – 850 d.C.) studiò un tipo di calcolo fondato sulle equazioni di primo e secondo grado, che coinvolgevano due operazioni particolari: al-jabr (da cui deriva il termine moderno algebra) e al-muqabala. Inoltre, abbiamo testimonianze di un suo scritto su quello che i matematici arabi chiamavano “calcolo indiano”, ovvero un tipo di aritmetica basato su di un sistema di posizione decimale che faceva uso di una tavoletta ricoperta di sabbia o polvere sulla quale i calcoli venivano effettuati in colonna. Questo tipo di calcolo includeva lo zero (sifr) in quanto modo di indicare la posizione vuota sulla tavola/colonna e possibile risultato di un'operazione aritmetica.

Di questo scritto sono rimaste solo traduzioni in latino, mentre disponiamo di testi in arabo sul calcolo indiano scritti a partire dal secolo X (ad esempio il libro di al-Uqlidisi o quello di Kushyar Ibn Labban) nei quali si può verificare l'uso dello zero come cifra. Fu così che nacquero gli “algoritmi”, ovvero i metodi di risoluzione dei problemi matematici, nome evidentemente derivato dal cognome del matematico persiano.

Filosofi, teologi e matematici

Le forti resistenze all’introduzione di questo nuovo modo di contare e, in particolare, all’utilizzo di un simbolo che rappresentasse il “nulla” avevano profonde motivazioni filosofiche, teologiche e, più prosaicamente, economiche.

Nella civiltà indiana lo zero, ovvero il nulla, il vuoto, l’assenza, non era un concetto negativo, tutt’altro. Questi concetti erano e sono raggruppati nel termine shunyata (vacuità). Lo zero come segnaposto, invece, era lo spazio vuoto, il shunya-lha, termini infine riuniti – molto prima del VII sec. – in quello unificatore di shunya-samkhya (lo “zero numero”).

Nella imperante visione aristotelica a dettar legge era il cosiddetto horror vacui, ovvero il terrore del vuoto. Si diceva che «natura abhorret a vacuo», la natura rifiuta il vuoto. Come avrebbe potuto lo zero aver riconosciuta una qualche valenza positiva, se rappresentava la negazione stessa della filosofia aristotelica? Su questo legame tra vuoto e zero si vedano le tesi di G. Ifrah e C. Seife. Non solo, ma già Euclide definiva nei suoi Elementi il numero come “una moltitudine composta di unità”. Ciò significa che nemmeno l’unità era considerata un numero, tanto meno lo era il valore nullo, ovvero l’assenza di oggetto matematico (numero).

Nel buddismo, al contrario, si identifica il nirvana con uno stato perfetto di pace e felicità, culmine della vita ascetica, che consiste nell’estinzione di desideri, passioni, illusioni dei sensi, e quindi nell’annientamento dell’individualità. L’annullamento assume pertanto una valenza altamente positiva, in contrapposizione netta con l’accezione negativa aristotelica. L’universo aristotelico era finito.

Il sistema del mondo latino, basato ancora sui numeri romani e l’abaco, avrebbe dovuto letteralmente “fare i conti” con il sistema indo-arabo. A far saltare tutto contribuì – sorprendentemente e in maniera fondamentale – il papa dell’anno 1000, Papa Silvestro II.

Il papa dà i numeri

Gerbert d’Aurillac (circa 940-1003) nacque in Alvernia, divenne monaco presso il monastero di San Geraldo d’Aurillac e si mise subito in luce per la sua intelligenza fervidissima e la curiosità irrefrenabile. Nel 967 il duca Borrell II di Barcellona, un potente feudatario spagnolo cristiano, visitando il monastero e restando colpito dalle capacità del giovane Gerbert, chiese all’abate di portarlo con sé in Catalogna. Qui il giovane fu affidato al vescovo di Vic, Hatto, perché imparasse la matematica. La sua cultura divenne presto leggendaria. Ad esempio, una leggenda – priva di solidi fondamenti storici, sebbene supportata da diversi autori – narra che, pur di apprendere la matematica e l’astronomia dagli arabi, Gerbert si travestì da pellegrino musulmano onde poter visitare le università arabe di Siviglia, Cordoba e Fes. Si veda l’accurata ricostruzione storica di M. Materni.

In ogni caso, fu durante il suo soggiorno spagnolo che studiò l’astrolabio, strumento per l’osservazione di stelle e pianeti inventato dagli islamici, e conobbe il nuovo sistema di numerazione indo-araba, grazie al quale modificò l’abaco tramite l’introduzione dei nuovi numeri, tanto che i cosiddetti abacisti, gli esperti di calcolo, era detti anche gerbertiani. In questo tipo di abaco mancava tuttavia il demoniaco-eretico numero zero, indispensabile per i calcoli con il sistema posizionale, e infatti al suo posto si lasciava una temibile colonna vuota.

Nel 970, durante un pellegrinaggio a Roma del conte Borrell e del vescovo Hatto, Gerbert conobbe papa Giovanni XIII e l’imperatore Ottone I, i quali furono così colpiti dalla sua mente prodigiosa che decisero di trattenerlo a Roma, dove svolse il ruolo di tutore per il figlio di Ottone I, Ottone II.

La sua vicinanza alla dinastia ottoniana lo portò presto verso il soglio pontificio: tra il febbraio e il marzo 999 moriva all'improvviso papa Gregorio V, probabilmente ucciso. A questo punto l’imperatore Ottone III decise di chiamare sul soglio pontifico il maestro e amico Gerbert: eletto il 2 aprile 999, scelse il nome di Silvestro II, diventando così il papa del temuto anno 1000. Poco tempo dopo anche il suo alleato Ottone III moriva e Gerbert, ormai solo e anziano, si sarebbe spento il 12 maggio del 1003.

Il papa-mago che fece un patto col demonio

Già nel secolo XI serpeggiavano i sospetti intorno alla figura di Silvestro II e, per via delle sue prodigiose conoscenze scientifiche e matematiche in particolare, si vociferava avesse stretto un patto col demonio. Nel libro delle biografie di tutti i papi, il Liber Pontificalis, nel XV secolo apparve una nota che ne oscurava la genialità e la cultura e che diede inizio alla sequela di leggende intorno alla sua figura: «Si chiamava Gerberto, fu monaco nella diocesi di Aurillac; ma, abbandonato il monastero, rese omaggio al diavolo affinché ogni cosa gli riuscisse proprio come desiderava.». Così, nel 1648, in pieno periodo di Santa Inquisizione, papa Innocenzo X decise di far aprire la sua tomba, che si credeva miracolosa. Si narra infatti che, in prossimità della morte di un papa, sgorgasse un rivolo d’acqua e che il marmo si inumidisse, da cui il nome di “pietra sudante”, leggenda che ancora oggi, nella chiesa di San Giovanni in Laterano in Roma, attira molti curiosi quando la morte di un papa sembra vicina.

Il canonico Rasponi così scrisse nel verbale dell’esumazione: «Quando si scavò sotto il portico, il corpo di Silvestro II fu trovato intatto, sdraiato in un sepolcro di marmo a una profondità di dodici palmi. Era rivestito degli ornamenti pontificali, le braccia incrociate sul petto, la testa coperta dalla sacra tiara; la croce pastorale pendeva ancora dal suo collo e l'anulare della mano destra portava l’anello papale. Ma in un momento quel corpo si dissolse nell’aria, che ancora restò impregnata dei soavi profumi posti nell’urna; nient’altro rimase che la croce d'argento e l’anello pastorale.»

Insomma, sembrava quasi che Silvestro II fosse una sorta di vampiro, il cui corpo si conserva intatto nel tomba e si vaporizza immediatamente in presenza della luce.

La figura di Silvestro II fu riabilitata completamente soltanto grazie alla pubblicazione degli Annales Ecclesiastici scritti dal cardinale Baronio tra il 1588 e il 1607. Essi rappresentano la storia ecclesiastica che copre i primi dodici secoli della Chiesa cristiana e ampio spazio è stato dato alla confutazione delle tante tesi demoniache che circolavano intorno alla figura di Silvestro II e che ancora oggi capita di leggere su diversi siti web. Una semplice ricerca con parole chiave “papa demonio” o “papa mago” restituisce un’enorme quantità di pagine web che narrano – senza alcuna corrispondenza storica – le gesta demoniache di Silvestro II, che ha avuto l’unica colpa di essere uno dei pochi illuminati dalla scienza in quei tempi bui.

Ancora resistenze e sospetti sullo zero

Nonostante l’impulso dato dagli insegnamenti di Silvestro II, le cifre indo-arabe, e in particolare lo zero, incontrarono ancora delle difficoltà. Un grande impulso fu dato dal matematico Leonardo Fibonacci (Pisa, 1175-1240) grazie al suo Liber Abaci (1202). Fibonacci apprese l’utilizzo dei nuovi numeri e le tecniche di calcolo durante i suoi viaggi e soggiorni tra l’Italia e il Nord Africa. Il suo libro mostrava la grande utilità dell’aritmetica indo-araba e fu così che banchieri e mercanti italiani ne fecero rapidamente tesoro, nonostante qualche iniziale opposizione: basti pensare che ancora nel 1299 un decreto del comune di Firenze vietava ai commercianti di tenere i registri con il nuovo sistema di numerazione. Il Liber abaci è suddiviso in 15 capitoli dei quali il primo è dedicato alle cifre indo-arabe: «Le nove cifre indiane; come si calcoli per mezzo di esse. Quali numeri ed in qual modo si possono rappresentare con le mani. Introduzione all’abaco». Le nove cifre erano quelle da 1 a 9 ma Fibonacci precisava: «Pertanto con queste nove figure, e con questo segno 0, che gli arabi chiamano zephiro, sarà scritto qualunque numero, come sarà mostrato più sotto.» Lo zero non aveva ancora la stessa dignità delle altre “cifre” (infatti lo chiamava “segno”) ma poteva essere utilizzato solo perché comodo nei calcoli.

Anche per quanto riguarda le operazioni, dove lo zero recuperava un po’ di dignità, l’abbandono del vecchio sistema dell’abaco in favore del sistema che utilizziamo oggi fu un processo ancora lungo. I contabili erano obbligati a verificare le operazioni fatte col nuovo sistema utilizzando ancora l’abaco, per essere certi di non aver commesso errori. Le resistenze erano anche dovute, più prosaicamente, al desiderio di conservare l’antico privilegio dei contabili, per la maggior parte religiosi, che erano i pochi che potessero dedicarsi a studiare l’uso dell’abaco, studio precluso al popolo perché troppo complesso, in confronto al sistema “democratico” del fare le quattro operazioni come facciamo noi oggi. Si adombrava inoltre il sospetto che grazie allo zero i numeri piccoli potessero diventare grandi troppo facilmente, cosa evidentemente impossibile con la numerazione romana.

Nel 1215, in una gara di calcolo voluta dall’imperatore Federico II di Svevia, si dimostrò infine la maggiore efficacia del nuovo sistema. L’utilizzo dell’abaco continuò ancora fino al secolo XVI in Francia e al XVII in Germania ed in Inghilterra, tanto che il Ministro delle Finanze del governo inglese si chiama Chancellor of the Exchequer (il cancelliere dell’abaco!). Non a caso, fu durante la Rivoluzione Francese che si vietò l’uso dell’abaco.

Ancora oggi, nella scuola primaria, per insegnare ai bambini il concetto di sistema posizionale (unità, decine etc.) si ricorre all’abaco che, quindi, rivive i fasti gerbertiani che conobbe nel Medioevo.

Conclusioni

Un percorso irto di ostacoli quello dei numeri indo-arabi e dello zero in particolare, tra ostruzionismi filosofici e teologici, sospetti demoniaci e diffidenze contabili. Oggi, è proprio lo zero a essersi preso la sua bella rivincita, visto che la rappresentazione di tutte le attività umane passa attraverso i media digitali e cioè attraverso il sistema di numerazione binario, composto solo da 0 e 1. Possiamo dire che tutta la realtà che osserviamo, le comunicazioni a distanza, ciò che passa attraverso i media è, di fatto, composto per il 50% di zeri. Dopo tanti sospetti, una vittoria piena, per il “nulla” senza il quale non riusciremmo, oggi, a rappresentare ogni cosa.

Credits: questo articolo è stato realizzato nell’ambito del gruppo di ricerca UMI TAA (Teoria dell’Approssimazione e Applicazioni).

Riferimenti bibliografici

- Baronio, C. 1738. Annales ecclesiastici, Lucca: Typis Leonardi Venturini.

- Boyer, C. B. 1990. Storia della matematica, Milano: Mondadori.

- Ifrah, G. 2008. Enciclopedia universale dei numeri, Milano: Mondadori.

- Materni, M. 2007. “Attività scientifiche di Gerbert d'Aurillac”, Archivum Bobiense, XXIX, pp. 225-317.

- Matthen, M e Hankinson R.J. 1993. “Aristotle's Universe: Its Form and Matter”, Synthese, Vol. 96, No. 3, Logic and Metaphysics in Aristotle and Early Modern Philosophy, pp. 417-435.

- Pisano, L. 2019. Liber abaci. Il libro del calcolo, Napoli: Paolo Loffredo Editore srl.

- Seife, C. 2020. Zero: The Biography of a Dangerous Idea, New York: Viking Press.

- Smith D.E. 1958. History of Mathematics, Volume 2, Dover: Dover Publications.