Tratto da L’ultimo uomo sulla Luna, di Eugene Cernan e Don Davis, Cartabianca Publishing, Bologna, 2018. Si ringrazia l’Editore per aver concesso il diritto di riproduzione.

I sogni possono davvero avverarsi. Quattro ore dopo essere atterrati sulla Luna e indossando lo zaino che conteneva il mio sistema di supporto vitale, mi contorsi all’indietro attraverso il piccolo portello, mi inginocchiai sulla piccola soglia e cominciai a scendere prudentemente per la scaletta del Challenger, uno scalino alla volta, fino a quando non arrivai in piedi sul predellino a forma di disco. Mentre davo la mia prima bella occhiata al vuoto immenso, il Sole brillava luminoso tutto intorno, e la volta celeste era sempre di un nero profondo da un orizzonte all’altro: una contraddizione che suscitò un Com’è possibile? nella mia mente logica.

Nessun timore, nessuna inquietudine, ma una formidabile sensazione di soddisfazione e realizzazione sgorgò sfrenata in me. Il mio stivale taglia 43 e 1/2 era sospeso a pochi centimetri dalla superficie di questa terra quasi mitica che per innumerevoli secoli l’umanità aveva osservato con grande attenzione e a cui erano state attribuite proprietà che variavano da icone religiose e simboli di romanticismo ad artefice di lupi mannari e orologio per i raccolti. Nel corso di ogni notte della mia vita era rimasta lassù, attendendo pazientemente la mia visita.

Abbassai il piede sinistro e la crosta sottile cedette leggermente. Contatto morbido. Ecco, era fatta. L’impronta di uno stivale Cernan era sulla Luna.

Avevo realizzato il mio sogno. Nessuno avrebbe mai potuto portarmi via questo momento. «Mentre metto piede sulla superficie di Taurus-Littrow, vorrei dedicare questo primo passo dell’Apollo Diciassette a tutti coloro che l’hanno reso possibile» chiamai Houston. «Oh, accidenti. Incredibile».

Dio mio, ero in un posto in cui nessuno era mai stato prima. Il suolo sul quale stavo solidamente poggiando non era quello della Terra ma quello di un altro corpo celeste e scintillava alla luce del Sole come se fosse tempestato di milioni di minuscoli diamanti. Il Sole, basso nel cielo lunare del mattino, faceva sì che il Challenger parcheggiato proiettasse una lunga ombra.

Ruotai lentamente su me stesso cercando di osservare ogni cosa e fui sopraffatto dalla silente e maestosa solitudine. Non c’erano tracce di scoiattoli che indicassero la presenza di qualche forma di vita, né fili d’erba verde che colorassero quella piatta, spoglia bellezza, né nuvole nel cielo, né la minima traccia di un fiume o un ruscello. Ma mi sentivo a mio agio, come se appartenessi a quel posto. Dove mi trovavo, sul fondo di quella splendida vallata circondata da montagne che sembrava congelata nel tempo, i massicci che incombevano da entrambi i lati non erano affatto minacciosi. Non ero preoccupato per quello che avrebbe potuto succedere in seguito, se dietro l’angolo ci fosse in agguato qualche pericolo, né pensai molto a come avremmo fatto ad andarcene da lì quando sarebbe arrivato il momento. Eravamo riusciti ad arrivare fino lì e saremmo tornati a casa. Per i tre giorni seguenti avevo pianificato di vivere la mia vita nel modo più completo possibile, per estrarre il nettare da ogni singolo momento di quella rara e meravigliosa esistenza.

Mentre stavo lì in piedi alla luce del sole, su quel mondo desolato da qualche parte nell’universo, guardai verso l’alto la Terra color cobalto immersa in un’oscurità infinita e sentii che la scienza aveva trovato qualcosa con cui misurarsi.

Per orientarmi, diedi un’occhiata tutto attorno. Solchi profondi erano stati scavati da macigni giganti che erano rotolati giù dalle montagne. Le Colline Scolpite, sopra le quali avevamo compiuto l’avvicinamento, sembravano la pelle rugosa di un centenario. Una frana rocciosa si era riversata nella valle e ovunque guardassi c’erano crateri di ogni taglia e misura, quello più familiare di tutti a portata di mano. «Credo di trovarmi proprio davanti a Teppistella» comunicai, meravigliato per aver volato per quattrocentomila chilometri ed essere atterrato proprio di fianco al cratere lunare a cui avevo dato il soprannome di mia figlia.

Saltellai in giro per abituarmi alla bassa gravità di quello strano nuovo mondo. Imparare a camminare era come trovare l’equilibrio in una scodella di gelatina, fino a quando non scoprii come spostare il mio peso compiendo una sorta di salti da coniglio. Mentre io mi perdevo nel mio incantesimo privato, Jack si era insinuato fuori dalla soglia e aveva guardato giù brontolando: «Ehi, chi è che sta lasciando impronte sulla mia superficie lunare?». Saltò giù dalla scaletta e scese dal predellino, nel paradiso dei geologi.

Com’era accaduto a me, fu immediatamente instabile. Nel corso dei tre giorni di transito, eravamo passati dalla gravità della Terra a gravità zero e ora ci trovavamo a un sesto di gravità, qualcosa che solo dieci altri esseri umani avevano provato fino ad allora. Ogni passo sollevava della polvere, mentre ondeggiavamo come papere di gomma in una vasca da bagno, già sbuffando e soffiando mentre le nostre tute perdevano il loro biancore immacolato nella viscosa e finissima polvere lunare. Io: «Caspita, è bellissimo qui fuori». Jack: «terreno sembra essere di un qualche tipo di porfido vescicolare di colorazione molto chiara; le vescicole sono circa il dieci o quindici per cento». Ciò significava che i bagliori sul terreno erano generati da piccoli frammenti vetrosi che riflettevano la luce del sole. La “Strana Coppia” era sulla Luna.

Il nostro primo compito fu quello di scaricare il Rover, che era stato trasportato all’esterno dell’LM come un pianoforte legato a un camion. Usando cavi, cordoncini e cardini, riuscimmo ad abbassarlo: un rompicapo di ruote ripiegate, braccioli, sedili, console, poggiapiedi, parafanghi, coperture della batteria e così tante altre parti che mi sembrava di stare assemblando una bicicletta per Tracy a Natale. Jack fece un’osservazione altamente tecnica: «Possiamo dire che questa superficie non si è formata ieri». Lo avevo trasportato fin qui per far sì che mi dicesse cose del genere?

La polvere sottile rimaneva ostinatamente attaccata alle nostre tute, alle visiere, ai guanti e agli strumenti come se ne fosse attratta magneticamente. «Cavolo, mi sembra come se avessi già trascorso una settimana sulla superficie» dissi, cercando di disfarmi di quella sostanza senza alcun risultato. Jack andò vicino a una roccia, perse l’equilibrio e fece un bello scivolone. Una volta rimessosi faticosamente in piedi, aveva addosso un altro strato di polvere, e aveva fatto cadere il nostro unico paio di forbici superstite. Ne avevamo lasciato uno a Ron, che però non l’aveva ancora trovato, e ora il nostro paio era scomparso nel suolo lunare. Se non fossimo riusciti ad aprire i pacchetti in plastica del cibo, le cose avrebbero potuto diventare piuttosto interessanti. Eravamo preparati a ogni altra emergenza, ma nessuno aveva mai pensato che sulla Luna saremmo potuti morire di fame.

Finii di assemblare il Rover e saltai sopra e lateralmente alla poltrona del guidatore, come potrebbe saltare un adolescente in una Jeep scoperta, accesi le batterie, provai lo sterzo, controllai i comandi di marcia avanti e indietro, e diedi qualche colpo di acceleratore. Era il momento della verità, dato che, se non avesse funzionato, avremmo dovuto camminare e le nostre opportunità di esplorazione in questa valle si sarebbero ridotte drasticamente. I motori elettrici in ogni ruota cominciarono a ronzare. Diedi maggiore potenza e corsi via per fare un giro di prova intorno all’LM. «Alleluia, Houston. La bimba del Challenger ha avuto successo!». Una lunamobile scoperta e con ruote composte da cavi non è niente male.

A differenza dei voli precedenti, all’esterno della navicella non era stata montata nessuna telecamera, a causa delle restrizioni di peso, ma ora ne attaccammo una sul Rover e giù a Houston Ed Fendell, conosciuto come Capitan Video, subentrò con un controllo a distanza diventando il nostro cameraman a lungo raggio. Adesso potevamo condividere la nostra valle privata con il resto del mondo.

Mentre cercava di afferrare un’altra pietra spaziale, Jack cadde di nuovo. «Non ho ancora imparato come prendere le rocce, il che per un geologo è molto imbarazzante» ammise. Gli spessi e scomodi guanti si aggiungevano al problema e nello sforzo di tenere in mano cose che riuscivamo a malapena a percepire cominciarono a dolerci le dita. Houston ci avvisò che eravamo in ritardo già di sette minuti rispetto al programma, e caricammo in fretta sul Rover i nostri attrezzi agricoli lunari per proseguire con la giornata.

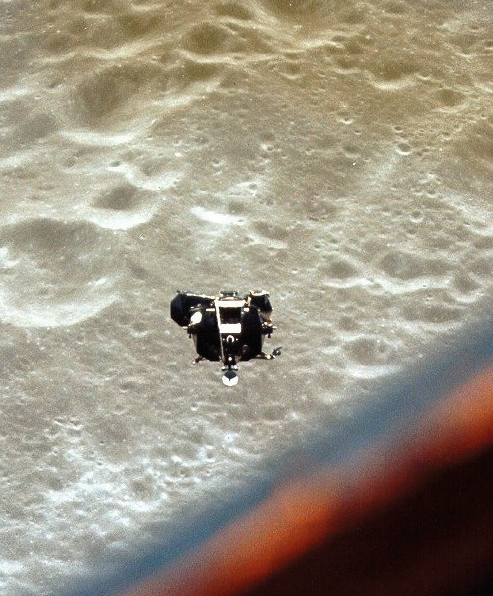

Da quella spoglia superficie, la Terra continuava ad attrarre il mio sguardo e la realtà assunse i toni di un’allucinazione. L’avevo già vista molte altre volte, ma ero sempre ipnotizzato dalla vista più spettacolare dell’intero viaggio. Mi si riversarono i ricordi dell’Apollo 10, mentre riflettevo sul raro privilegio di essere sulla Luna e stare osservando l’unico posto conosciuto dell’universo che contenesse la vita. Così perfetta.

Feci un altro tentativo per fare in modo che il Dottor Roccia si rendesse conto di essere su un altro mondo. «Ehi, Jack, fermati. Concediti trenta secondi per guardare la Terra, proprio lì, sopra il Massiccio Sud».

«Cosa? La Terra?».

«Guarda solo lassù».

«Quando hai visto una Terra, le hai viste tutte». Era tipico del suo strambo umorismo, ma fui quasi disgustato da questa sua reazione indifferente, perché sentivo che ogni essere umano avrebbe dovuto rimanere affascinato da una vista simile. Jack tornò alle sue osservazioni del terreno, ma si lanciò a canticchiare «Oh, bury me not, on the lone prairie; where the coyotes howl and the wind blows free[1]». Poteva anche non voler riconoscere il nostro pianeta in pubblico, ma poteva cantarlo forte e chiaro a chiunque volesse ascoltarlo. Poi riuscì a trovare le forbici. Eravamo salvi.

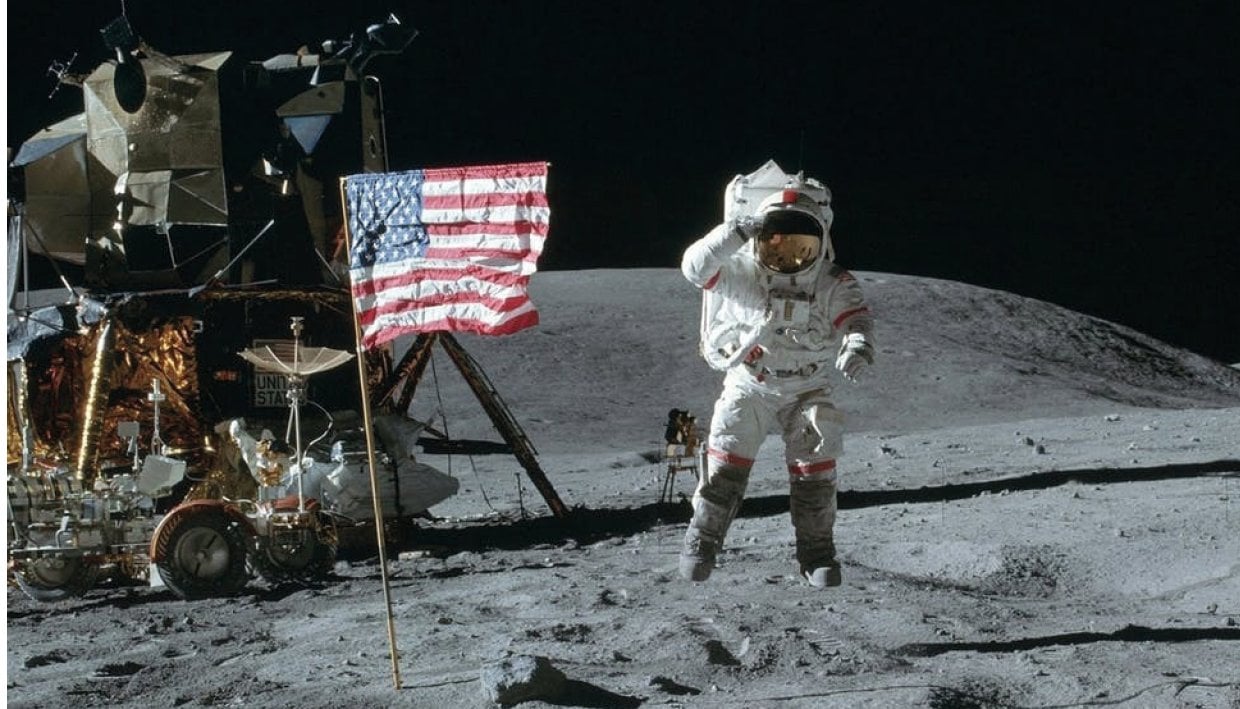

Prima di lasciare il nostro campo base, l’ultimo compito era quello di innalzare la bandiera americana, perciò martellai l’asta sottile e regolai il piccolo braccio che avrebbe sostenuto ben teso il vessillo rosso, bianco e blu. Quella bandiera era andata e tornata dalla Luna sull’Apollo 11 e da allora era rimasta esposta al controllo missione. Ora si erge per sempre nella valle di Taurus-Littrow: un giusto tributo a coloro che ci avevano portati fin lì. Una volta tornato a casa, avrei detto ai ragazzi che l’avevano vista dispiegarsi: «Quello è stato uno dei momenti in cui mi sono sentito più orgoglioso in tutta la mia vita. Garantito».

Jack e io cominciammo a posizionare la più sofisticata schiera di apparecchiature scientifiche che fosse mai stata assemblata per una missione lunare. Il suo cuore era composto dall’insieme Apollo per l’esplorazione della superficie lunare (Apollo Lunar Surface Exploration Package), conosciuto come ALSEP, alimentato da un piccolo reattore nucleare. Era un sistema molto complesso, che avrebbe avuto bisogno di molto tempo per essere dispiegato, per cui ci affrettammo di modo che non riducesse il nostro tempo a disposizione. Mentre scaricavo attrezzature dal Rover, la mia piccozza, il cui manico sporgeva dalla tasca della tuta, rimase incastrata in qualcosa. «Ecco che il parafango è andato. Oh, cavolo!» esclamai, prestando molta attenzione al mio linguaggio. Ero sulla Luna, nel bel mezzo di un esperimento nucleare ad alta tecnologia, e invece mi era capitato una specie di incidente stradale. Sul momento, il distacco di una piccola parte in plastica dal parafango mi era sembrato irrilevante e per rimetterlo a posto usai l’unica cosa disponibile: una striscia di nastro adesivo vecchio stile.

Lavorammo entrambi velocemente, ma il compito era più difficile del previsto, e cominciammo a consumare le quattro ore previste per l’installazione del Rover e dell’ALSEP. Se le avessimo superate, i novanta minuti programmati per il viaggio a sud del cratere Emory, la nostra prima vera tappa geologica, sarebbero stati a rischio.

Afferrai un trapano alimentato a batteria, realizzato appositamente per quel lavoro sulla Luna e il nonno di tutti gli odierni attrezzi senza fili, e feci un foro nel terreno roccioso per raccogliere campioni sotto la superficie e poter piantare strumenti di misurazione della temperatura. Lo dovetti afferrare saldamente e spingerlo con il peso di tutto il corpo, ma non facevo progressi: il trapano andava avanti facilmente per i primi centimetri, poi incontrava la roccia e si bloccava, cominciando a girare su se stesso. Le mie pulsazioni arrivarono fino a 150 al minuto, le mani mi facevano male per lo sforzo di stringere l’impugnatura e la polvere si sollevava in una foschia appiccicosa. Dovevo scavare tre buchi di circa due metri e mezzo di profondità per i sensori di temperatura, ma senza preavviso il terreno roccioso di Taurus-Littrown intrappolava le sezioni lunghe quasi un metro, grosse come candele, in una morsa implacabile, bloccando il trapano e facendomi girare come un marinaio ubriaco. Quell’affare era duro come l’acciaio e il nostro lavoro stava consumando sia tempo che ossigeno. «Forza, piccolo. Devo tirare fuori questa cosa» ringhiai agli scienziati che erano lontani in ascolto. Per riuscire ad estrarlo, usai una leva e un treppiede, come il cric di un’automobile.

Mentre cercavo di perforare la pietra, Jack fece del suo meglio per erigere il rilevatore di onde gravitazionali: un insieme delicato concepito per determinare come la Luna oscillasse durante i terremoti al suo interno. Per funzionare, quell’aggeggio avrebbe dovuto essere livellato alla perfezione: un procedimento facile durante i nostri allenamenti in Florida, ma quasi impossibile lassù. Riuscì a mandare in bestia Jack. Mi divertii ad ascoltare gli scienziati sulla Terra che sostenevano in maniera sprezzante come lo scienziato sulla Luna non avesse dislocato nel modo giusto il loro prezioso giocattolo. Esasperati, alla fine chiesero a Jack di usare il collaudato metodo di dargli un bel colpo con uno dei nostri attrezzi. Ma non funzionò nemmeno quello. Saremmo tornati più volte a quel sito effettuando tentativi di riparazione che ci fecero solo perdere tempo prima che i suoi creatori alla fine si arrendessero.

Da Houston, dove geologi e scienziati erano ammassati in una sala a due porte di distanza dal controllo missione, arrivavano indicazioni rapide e frenetiche. Conoscevamo bene quei ragazzi, dato che ci avevano addestrati e avevano tracciato accuratamente ciò che avremmo dovuto fare sulla superficie. Ma una volta arrivati sulla Luna, con l’inizio dei problemi e l’effettuazione di scoperte inattese, gli accordi iniziali decaddero e ogni squadra iniziò a combattere per il proprio territorio. Mentre le discussioni diventavano sempre più accese, Jim Lovell, a cui era stato affidato il compito di filtrare per noi le loro decisioni, divenne più un domatore di leoni da circo, che un astronauta.

Jack si stava innervosendo. Per adempiere alle istruzioni di altri scienziati, stava sottraendo tempo ai suoi propri progetti di geologia. «Temevo che sarebbe successo, con tutte quelle rocce» mormorò, spostandosi nel punto in cui io stavo facendo solo lenti progressi. Per aiutarmi a rimuovere quel dannato trapano dalla superficie, fece un salto sulla leva, perse l’equilibrio e finì a gambe all’aria, sparendo in un piccolo cratere. Questo provocò una risatina da Houston, ma io ero sbigottito, e mi preoccupai subito che avesse potuto strapparsi la tuta, rovinandomi così tutta la giornata.

Alla fine, il controllo missione ci diede la brutta notizia. Eravamo in ritardo di quaranta minuti rispetto al programma e la prima giornata di geologia doveva essere ridotta. Invece di un viaggio di due chilometri e quattro a sud di Emory, ci saremmo fermati a metà strada, in una distesa rocciosa vicino al cratere Steno. Jack non era un campeggiatore felice. Ciò nonostante, non poteva nascondere la pura gioia di trovarsi lassù e cominciò di nuovo a cantare «I was strolling on the Moon one day[2]».

Io mi unii a formare un duetto: «Nell’allegro, allegro mese di dicembre...». Mi fermai. «No, era maggio».

«Maggio».

«Maggio è il mese giusto».

Lui andò avanti: «Quando con mia gran sorpresa, un paio di begli occhi» e quindi non si ricordò più le parole, proseguendo con un «bi-duppi-du-du...» senza senso. Eravamo rimasti occupati per tutto il tempo, e fare qualche battuta era uno modo straordinario per allentare la tensione. E se si mettevano due ragazzini fuori a giocare in un mucchio di sabbia così grande, si sarebbero divertiti un sacco. Era la burla di una vita intera. Ma il lavoro ci stava reclamando.

Salimmo nuovamente a bordo del Rover e io lo spinsi a tavoletta, ma quasi immediatamente ridussi la velocità a passo d’uomo sopra il sottile manto scuro della polvere lunare che ricopriva la pianura ondulata intorno al veicolo per l’atterraggio. La strada era costellata di crateri di tutte le taglie, da grande a minuscola, e grossi massi spesso mi costringevano a fare una deviazione. Tutti i rischi si trovavano parzialmente seppelliti, il che aveva trasformato ciò che avrebbe dovuto essere un viaggio di routine in un’impresa piuttosto rischiosa.

Oltretutto, il mio nastro adesivo non aveva tenuto, il parafango rotto si era staccato e ora eravamo ricoperti dalle parabole di polvere alzate dalla ruota e che si riversavano di fronte a me dense come una grandinata. Era come cercare di vedere oltre una cascata di polvere e dato che stavo anche guidando controsole, riuscivo a malapena a percepire dove stessi andando. Quando strisciai contro alcuni massi, sulle ruote di cavi intrecciati apparvero alcune impressionanti ammaccature. Successivamente, fu scoperto che la valle era la più polverosa visitata da tutte le missioni Apollo, e questo causò un problema speciale. Jack e io eravamo sporchi oltre ogni immaginazione e i nostri delicati strumenti erano ricoperti da strati di polvere che minacciavano di metterli fuori uso. Una volta raggiunto il cratere Steno, dove speravamo di raccogliere alcuni ottimi campioni, scoprimmo che il tempo e il terreno avevano nuovamente cospirato contro di noi e riuscimmo a salire solo parzialmente sul bordo del cratere. Sempre sferzati dalla polvere, compimmo il nostro lento ritorno verso Camelot per continuare a giocare con il recalcitrante ALSEP.

Dovevo riparare quel dannato parafango, ma non c’era nemmeno un’officina nel raggio di 400.000 chilometri.

Trascorremmo sulla superficie sette ore e dodici minuti prima di tornare, sporchi ed esausti, all’interno del Challenger, a conclusione della nostra prima giornata. Avevamo lavorato in modo incredibilmente duro e non dormivamo da quasi ventiquattr’ore. L’attrezzo più utile dell’intera serie a disposizione risultò essere un grosso e vecchio pennello che appendemmo a fianco della scaletta per spazzolarci via la polvere a vicenda prima di arrampicarci a bordo dell’LM.

Il Challenger era cambiato. Non era più solamente il nostro biglietto dallo spazio per la Luna: ora era la nostra casa, il nostro piccolo castello a Camelot, l’unico posto sicuro che avevamo sulla superficie di quel nuovo mondo. Siano benedetti i ragazzi e le ragazze della Grumman.

Pressurizzammo la navicella e fu come se un barile di petrolio fosse stato improvvisamente riempito da un getto d’aria. Blup! La pressione spinse la sottile copertura del portello verso l’esterno, ricordandomi quanto quell’Insetto fosse davvero fragile.

Levarsi i guanti era un procedimento doloroso e non fui sorpreso nello scoprire che le nocche e il dorso delle mani erano coperti di vesciche infiammate di un rosso brillante. Sentivo di avere le dita quasi rotte e dovetti fletterle per sincerarmi che funzionassero ancora. I guanti erano spessi, con strati multipli, e quando ci eravamo pressurizzati dopo aver indossato le tute, erano diventati rigidi come il gesso su un braccio rotto. Ogni volta che afferravamo qualcosa, dovevamo lottare contro la loro rigidità, scorticandoci le nocche e la pelle contro l’inflessibile strato interno.

Poi dovemmo aiutarci l’un l’altro, contorcendoci per uscire dalle nostre ingombranti tute, che occupavano un’incredibile quantità di spazio nella piccola superficie abitabile. Erano umide di sudore, perciò per asciugarle attaccammo i caschi e i guanti agli abiti vuoti e collegammo i cavi dell’ossigeno per fare circolare l’aria al loro interno. Era come gonfiare un paio di palloni giganti e sembrava come se due altri tizi si fossero appena infilati nella nostra tenda lunare. Gli zaini erano appesi alle pareti, ma era impossibile arrotolare le tute, quindi le poggiammo sulla copertura del motore di ascesa, che spuntava nel mezzo della cabina come un bidone dell’immondizia, e le ripiegammo più piatte possibile.

Svestiti fino alla nostra biancheria raffreddata a liquido, cenammo rapidamente, facemmo rapporto ai ragazzi sulla Terra tramite il collegamento radio privato e giocherellammo un po’ con le pietre che avevamo immagazzinato nelle scatole della cabina. Tra i venti campioni che avevamo raccolto, diversi erano troppo grandi per le buste che ci erano state fornite, e io ne rigirai più volte uno tra le mani nude, esaminandolo da vicino. Straordinario. Lava solidificata che era rimasta sulla superficie per almeno 3 miliardi di anni, esposta alle radiazioni per un imprecisato numero di secoli, era diventata la roccia di un altro mondo, ma tuttavia appariva così comune, come molte di quelle che avevo visto in Groenlandia, durante i nostri campi di studio sulla geologia. Cristallina, con piccole aperture attraverso le quali in qualche epoca antica probabilmente era fuoriuscito il gas, e ricoperta di una polvere scura che odorava di polvere da sparo e che veniva soffiata via al minimo tocco o scuotimento. Comune ma contemporaneamente straordinaria. Le mie dita si sporcarono rapidamente di polvere nera, come se avessi scavato in un giardino, perché non riuscivo proprio a mettere via quella roccia.

Jack era frustrato, intuendo che durante quel nostro primo periodo di esplorazione era riuscito a ottenere solo poca geologia veramente di rilievo, perché per preparare gli esperimenti avevamo perso molto tempo. Se per qualche ragione fossimo stati costretti a partire immediatamente, avremmo avuto solo una manciata di basalto grezzo da mostrare come risultato dei nostri anni di preparazione: semplici campioni raccolti dallo strato superiore di Taurus-Littrow, e niente in grado di svelare i veri segreti della valle. Ero d’accordo con lui. Ci eravamo comportati come una coppia di robot, come estensioni delle braccia e degli ego di altre persone, rispondendo ai loro comandi quando strattonavano il guinzaglio e non esplorando sul serio, il che era ciò che eravamo venuti a fare. Come a prendersi gioco di Jack, la polvere delle rocce lo fece starnutire. Descrissi al controllo missione la questione del parafango, in modo che potessero studiare un possibile rimedio. Dovevamo trovare una soluzione.

In Texas faceva freddo, con una temperatura massima di soli sei gradi e una leggera pioggerella che picchiettava sui giornalisti all’esterno di casa nostra. Le decorazioni natalizie risplendevano nell’umidità. Quando avevo messo piede sulla superficie lunare, poco dopo le sei del pomeriggio ora di Houston, erano esplosi applausi e acclamazioni e quando una trasmissione televisiva mostrò che conducevo il Rover attorno all’LM, mia moglie e mia figlia riuscirono a vedermi davvero, a quattrocentomila chilometri di distanza, mentre guidavo su quella falce di luna che avevano nel cielo. Vennero fatti dei brindisi con Cold Duck[3].

«Siamo finalmente riusciti a farlo arrivare fin lì» dichiarò Barbara ai giornalisti davanti al Babbo Natale di legno. «Ascoltarli mentre atterravano oggi è stato veramente fantastico. È il giorno più felice della mia vita». Le chiesero se l’attesa fosse stata più semplice, dato che ormai si trattava della terza volta. «La preoccupazione c’è sempre» rispose. «Il nervosismo, l’entusiasmo. Non ci si può fare nulla». Nei momenti cruciali avevi sempre un nodo in gola, disse, e i nodi diventavano sempre più grandi col passare degli anni. Al suo fianco, Tracy strofinava un medaglione dell’Apollo 17 come se fosse un amuleto magico.

Ancora una volta, Barbara era la forte moglie che sosteneva il proprio marito e che sapeva quale fosse il suo ruolo nell’epopea delle Apollo: era la persona che doveva affrontare i giornalisti ogni volta che metteva piede fuori da casa sua, mentre al tempo stesso doveva fare all’interno anche da padrona di casa per quella banda di amici. Tutti loro pensavano di aiutarla in quei momenti difficili, ma in realtà, stavano contribuendo solo ad aumentare la pressione. Per settimane lei era stata in mostra, sia in pubblico che in privato, e mentre io ero sulla Luna per poi trovare la strada di ritorno verso la Terra, mia moglie si sarebbe sobbarcata l’impegno di occuparsi di tutti gli altri, offrendo un’immagine di donna estremamente fiduciosa, per rassicurare il mondo intero che le cose stavano andando bene. Dopo dieci anni, tutto questo era diventato troppo. Alla fine chiese a Ry Furlong di occuparsi delle cose per un po’: «Ho solo bisogno di stare da sola» sussurrò al suo migliore amico.

Ma dove? All’esterno, la casa era quasi sotto assedio da parte di giornalisti, fotografi e simpatizzanti. All’interno gironzolavano due dozzine di persone, discutendo delle cose straordinarie che stavano accadendo sulla Luna e ascoltando i terminali di comunicazione. Barbara si ritirò silenziosamente in camera da letto, poi in bagno, chiuse a chiave la porta, mise su un po’ di musica e fece una doccia calda solo per avere un po’ di pace. Sotto l’acqua bollente, i suoi modi formali si allentarono, la pressione la sopraffece, incrinando infine la sua fiducia.

Barbara aveva dovuto cavarsela da sola durante il fiasco della passeggiata spaziale della Gemini 9 e durante gli ondeggiamenti dell’Apollo 10 vicino alla Luna, ma sapeva bene cosa fosse accaduto a Martha Chaffee dopo che Roger era morto al Capo, di come Jeannie Bassett era stata annientata dalla morte di Charlie ai tempi delle Gemini, di cosa aveva dovuto sopportare Marilyn Lovell quando Jim aveva rischiato di non tornare a casa con l’Apollo 13, di come lei stessa si era sentita dopo il mio incidente con l’elicottero, e di come lei negli anni avesse dovuto consolare troppe vedove di astronauti. Non importa cosa avesse dichiarato pubblicamente, nel profondo dell’anima, Barbara sapeva che in ogni missione c’erano dei rischi elevati, quest’ultima più di tutte le altre, ed era ingiusto che non le si consentisse di avere paura. Se anche fossi morto lassù, lei avrebbe dovuto camminare attraverso il caos continuando ad essere la forte Signora Astronauta ideale (Eravamo tutti così fieri di lui!).

Lo stress accumulatosi per dieci anni arrivò tutto insieme, come un fulmine a ciel sereno di nera e amara disperazione, e mia moglie non ce la faceva veramente più. Barbara si raggomitolò lentamente e pianse, prendendo a pugni la parete della doccia e gridando con tutto il fiato che aveva in corpo, in un luogo scelto appositamente in modo che nessun altro potesse sentirla. Alle donne non vengono calli sul cuore. Trenta minuti dopo, tornò in soggiorno, perfettamente calma e di nuovo padrona della situazione.

Jack e io appendemmo le nostre amache formando una X: la sua in basso, vicina al pavimento in cui stavamo in piedi durante il volo, la mia vicina al soffitto, sopra la copertura del motore. I miei piedi poggiavano sul pannello degli strumenti e feci attenzione a non dare calci a nessun interruttore mentre la mia faccia era rivolta in alto, verso il tunnel, e le tute mi punzecchiavano la schiena. Dannazione, quell’affare era piccolo. Ricordai la USS Roanoke.

Eravamo stanchi morti e per creare una nostra notte artificiale infilammo delle coperture in fibra di vetro sui finestrini. Avrei dovuto addormentarmi all’istante, ma non riuscii a fare altro che un sonnellino, ascoltando il calmo e dolce ronzio del sistema ambientale della navicella che ci teneva in vita, e il respiro regolare e l’occasionale starnuto di Jack nell’altra amaca. All’esterno c’era una quiete angosciante. Nessun soffio di brezza o il picchiettare della pioggia, nessun richiamo di grilli o rane, nemmeno niente aria. Più le ore passavano sulla Luna, più cresceva la mia sensazione di vuoto totale. Mi sporsi in avanti e spostai la copertura più vicina per controllare se fosse cambiato qualcosa. La bandiera immobile brillava ancora al sole e la Terra dominava sempre il cielo nero come il carbone. No. Qui le cose andavano proprio in quel modo. Rimisi a posto la copertura, mi massaggiai la gamba dolorante e cercai senza successo di riposarmi.

Che perdita di tempo! La mia mente girava a tutta velocità mentre ero sdraiato nell’amaca, completamente sveglio. Ero mentalmente e fisicamente sfinito, ma sentivo che non avrei dovuto oziare in mutande mentre proprio al di là di quel portello c’era una Luna intera da esplorare. Avevamo ancora solamente sessanta ore e il tempo sembrava essersi distorto. Quando eravamo all’esterno, le ore volavano davvero, ma all’interno della navicella sembrava che l’orologio si fermasse e il nostro periodo di riposo trascorreva con una lentezza esasperante. Alla fine, riuscimmo a dormire.

Otto ore dopo, il controllo missione ci risvegliò bruscamente con la vulcanica Cavalcata delle valchirie di Wagner. Era mezzanotte e quarantotto del 12 dicembre, ora del Texas. Mentre dormivamo, il garage di John Young l’aggiustatutto a Houston era riuscito a trovare un modo per realizzare un parafango di ricambio. Gli ingegneri avevano ripiegato quattro mappe geologiche per formare un rettangolo da trentotto per cinquanta centimetri – spesso solamente quanto una maschera di Halloween per bambini – applicando del nastro adesivo sulle giunture e usando delle pinze a vite dalla dotazione di illuminazione di emergenza per fissarle a ciò che era rimasto del parafango originale. John mi guidò durante tutto il lungo e laborioso procedimento e la cosa funzionò, ma nel momento in cui noi ragazzi del Rover stavamo dirigendoci verso le Tortilla Flats, avevamo già accumulato un ritardo di ottantaquattro minuti per il nostro secondo viaggio di sette ore.

Qualche geologo credeva che, da questo punto in avanti, avrei dovuto semplicemente trasformarmi nel tassista del Dottor Roccia, consegnando parte del mio ruolo di guida a Jack. Col cavolo. Avrei concesso a Jack un ampio margine di manovra, dato che senza alcun dubbio avevo fiducia in lui, ma c’era davvero troppo in ballo, e il mio lavoro era quello di fare in modo che ogni cosa venisse completata nella maniera più positiva possibile. Raccogliere rocce era importante, ma c’erano molte altre cose da fare.

Ad ogni modo, avevamo una differenza di base. Il Dottor Roccia era un prodotto del controllo missione e dell’ambiente dei laboratori scientifici, mentre io ero un pilota. Jack pensava che se avessimo avuto un problema, i ragazzi della sala di controllo ci avrebbero tirati fuori dai guai. Da numerosi atterraggi pericolosi sulle portaerei, sapevo che le persone sedute dietro le console erano lì per fornire il proprio aiuto, ma il punto era che non erano loro a far volare la navicella. Io ero il tizio seduto ai comandi, con la responsabilità finale di portare il culo di nuovo a casa.

Oltretutto, proprio come Jack era diventato un pilota piuttosto bravo, anch’io ero diventato un geologo lunare davvero niente male e riuscivo a scorgere la foresta di pietra mentre lui passava il tempo in mezzo ai sassolini. Il risultato era che eravamo una squadra dannatamente buona, con Jack che analizzava con precisione tutti i dettagli, mentre io potevo descrivere la visione generale.

Raggiungemmo la nostra prima destinazione – il Buco nel Muro, ai piedi del Massiccio Sud – guidando inclinati lungo un ripido pendio, schivando rocce e crateri, con la telecamera che registrava il terreno che scorreva, facendoci rimbalzare. Ad un sesto della gravità, sembrava che il Rover fosse sul punto di ribaltarsi, perciò mi sincerai che Jack fosse sempre dal lato verso valle. Per un’ora esplorammo dei macigni che in qualche epoca lontana erano rotolati giù dalla montagna alta 2.600 metri, fornendoci materiale senza costringerci a raggiungere la cima. In effetti, eravamo finiti in mezzo a una tale miniera d’oro geologica che Houston estese al massimo la nostra permanenza lì, e fu comunque frustrante abbandonare un’area così promettente.

Il dilemma se restare più a lungo in un buon sito oppure spostarsi in un altro che avrebbe potuto essere ancora migliore aveva perseguitato ogni esplorazione della Luna e gli scienziati nella sala sul retro del controllo missione discutevano accanitamente su ciò che si doveva fare. Dopo alcuni esperimenti con un gravimetro portatile e sulle proprietà elettriche superficiali proseguimmo verso la nostra tappa seguente: il bordo di un piccolo cratere, qualche centinaio di metri a nord della scarpata Lee, sfrecciando in discesa così rapidamente che rivendicai un record di velocità per il Rover: oltre diciassette chilometri l’ora!

Eravamo di nuovo talmente in ritardo rispetto al programma che eravamo sotto pressione per riuscire a completare quanto più possibile per poter sfruttare anche gli ultimi minuti. A qualche esperimento venne concesso più tempo, mentre ad altri ne fu tolto, mentre Jack e io caracollavamo in giro come un paio di elefanti sporchi, trapanando, rastrellando, raccogliendo rocce e campioni, e logorandoci immensamente nel tentativo di accontentare tutti. Un sostegno della telecamera si allentò, perciò Jack dovette tenerla stretta mentre guidavamo, facendosi venire ancora più crampi alle braccia e limitando ulteriormente la sua capacità di lavorare.

Prima del termine della giornata avremmo viaggiato per quasi una ventina di chilometri, visitando i crateri Shorty, Lara e Camelot, e Jack avrebbe fatto una tale spettacolare caduta in rotazione, mentre cercava di raccogliere campioni, che il CapCom Bob Parker gli disse che il Corpo di ballo di Houston era interessato alle sue capacità. Ancora una volta, la pressione di un così gran numero di esperimenti incise sulla ricerca geologica di Jack, lasciandolo frustrato, ma avrebbe comunque avuto il suo momento di gloria.

Mentre stavo scattando fotografie vicino al bordo di Shorty, Jack diede un’occhiata al terreno dei dintorni, che aveva smosso con gli stivali. «Oh, ehi!» si chinò in avanti per un’occhiata più da vicino perché non riusciva a credere a ciò che vedeva. Era su quella Luna desolata, con un tappeto colorato ai suoi piedi. «C’è del terreno arancione!».

Pensai che avesse inalato troppo ossigeno. Oh Dio mio, il mio geologo è stato fuori troppo a lungo e ha avuto una overdose di rocce. Non esiste del terreno arancione sulla Luna! Quassù non c’è proprio nessun colore! «Non muoverti finché non lo vedo».

La sua voce si alzò ancora di più mentre lo smuoveva con un piede. «È dappertutto! Arancione!».

Interruppi ciò che stavo facendo e rimbalzai dalle sue parti.

«L’ho smosso col piede». La mente di Jack stava già vorticando per le immense possibilità implicite in una simile scoperta.

Ero sconcertato da quella vista. «Ehi, è vero! Riesco a vederlo da qui. È arancione!». I nostri visori dorati erano abbassati e forse il riflesso ci stava traendo in inganno. «Fammi alzare il visore». Niente. «È sempre arancione… Non stai uscendo di senno. È davvero così».

La sala sul retro del controllo missione quasi esplose. Questo era un tesoro inatteso, come se un conquistador spagnolo avesse trovato dell’oro nella giungla. Ma ora che l’avevamo trovato, che diavolo avremmo dovuto farci?

Jack scavò un solco in quell’area colorata e io con la telecamera a colori raccolsi nuove provviste che Capitan Video avrebbe immagazzinato. Consapevoli dello scorrere delle sabbie del tempo, smettemmo di parlare e lavorammo come un paio di scavatori di pozzi assunti a cottimo. Mentre riempivamo ed etichettavamo le buste, i ragazzi a Houston discutevano su cosa avremmo dovuto fare in seguito, dato che stavano morendo dalla curiosità.

Inizialmente, ritenevamo che la presenza del terreno multicolore, che variava dall’arancione brillante al rosso rubino e assomigliava al suolo desertico ossidato, potesse indicare la presenza di acqua oppure di un’attività vulcanica recente. Shorty, un cratere da 100 metri di diametro, poteva essere davvero una specie di antico vulcano? Se il terreno colorato fosse riuscito a provarlo, voleva dire che il meccanismo interno che generava calore nella Luna non si era spento 3,7 miliardi di anni fa, come pensavano quasi tutti. Avrebbe potuto rivoluzionare quasi tutte le precedenti teorie evoluzionistiche.

Ahimè, quando alla fine gli scienziati analizzarono la nostra scoperta, scoprirono che il terreno era composto da minuscole sfere di vetro colorato che non avevano origini vulcaniche, e avevano più o meno la stessa età delle altre antiche rocce della Luna. In qualche lontana epoca, quel materiale era probabilmente provenuto da una profondità di 300 chilometri all’interno della Luna ed era scaturito fuori da un condotto in superficie, spinto da gas ad altissima pressione in un processo denominato fontane di lava, non molto diverso dall’eruzione gassosa che fuoriesce da una bottiglia di cola dopo essere stata agitata. Il gas aveva lanciato uno spruzzo di lava fusa a molte centinaia di metri di altezza che si era poi solidificata nelle perline di vetro il cui colore dipendeva dai minerali in esse contenuti.

Secondo questa teoria, le gocce di vetro erano rimaste sulla superficie per un’eternità, fino a quando non furono ricoperte da qualche colata lavica proveniente da un vero vulcano, il che sovrappose diversi strati di protezione dalla pioggia eterna di micrometeoriti che avrebbero potuto distruggerle. Poi arrivò il gigantesco meteorite che si schiantò sulla Luna, creando il cratere Shorty e, nel farlo, portò alla luce il terreno colorato, che restò in attesa sulla superficie per migliaia di anni, fino a quando Jack e io non arrivammo barcollando a scoprirlo.

Perciò, anche se il terreno arancione non era la prova di un’attività vulcanica recente né aveva alterato la cronologia dell’evoluzione lunare, conteneva però elementi chimici provenienti dalle profondità della Luna. Quando venne confrontato con le goccioline di vetro verde che erano state raccolte come campioni dall’Apollo 15, gli scienziati scoprirono che contenevano titanio, bromo, argento, zinco, cadmio e altri elementi volatili che non erano stati importati da qualche meteorite vagante. Con queste scoperte, eravamo riusciti a raccogliere informazioni sulla composizione interna della Luna che non avremmo potuto ottenere altrimenti, e in questo modo gli scienziati sarebbero riusciti a svelare altri misteri della Luna.

Negli anni successivi, gli esperti avrebbero dichiarato che il terreno arancione era stata una delle scoperte più sorprendenti dell’intero programma Apollo.

Al termine della seconda giornata, avevamo le braccia pesanti come piombo, le mani erano scorticate, ferite e sanguinanti e per alleviare il bruciore avevamo solamente una piccola lozione per le mani. Dopo aver mangiato qualcosa ed esserci calmati, Deke sul circuito radio privato mi disse che a casa stava andando tutto bene. «Ho parlato con Barbara e mi ha detto che è tutto OK» mi disse. Nemmeno una parola da Settembre Nero.

Ero sollevato di poter mettere da parte il pensiero del terrorismo per un po’, dato che quella notte la mia mente era occupata da qualcos’altro. Stavo per entrare nella storia come l’ultimo uomo a camminare sulla Luna per molto tempo a venire e non avevo ancora preparato nulla da dire per celebrare quell’occasione. La stampa non aveva mai smesso di assillarmi chiedendomi cosa avrei detto quando avrei lasciato la superficie e io avevo evitato di dare loro una risposta, perché non lo sapevo ancora. Non avevo una frase a effetto che potesse ispirare coloro che prima o poi ci avrebbero seguiti. Girai una nuova pagina sul mio blocco per le checklist che tenevo al polso e presi qualche annotazione pregando che, quando fosse giunto il momento, la cosa avrebbe avuto un senso. Come potevo racchiudere in poche parole ciò che aveva significato tutto questo, le cose meravigliose che noi, come nazione e come razza umana, eravamo riusciti a raggiungere sfuggendo ai legami della Terra per andare a esplorare la Luna? Cosa avrei mai potuto dire che avesse un significato profondo? Francamente, non ne avevo idea, e potevo solamente pregare che dal cuore mi sgorgasse qualcosa per riuscire a esprimere quelle sensazioni. È difficile essere l’ultimo.

L’indagine conclusiva della Luna da parte di astronauti dell’Apollo iniziò poco dopo che il controllo missione dovette buttarci giù dal letto, giovedì 13 dicembre, il giorno numero tre, con Light my Fire dei Doors. Come dei normali pendolari, facemmo colazione, ci vestimmo e guidammo per andare al lavoro, sebbene il nostro cibo, i vestiti e la macchina fossero abbastanza diversi da quelli di una persona media. Stanchi morti, partimmo per altre sette ore, questa volta per un viaggio di andata e ritorno sui ripidi fianchi del Massiccio Nord, quindi alla base delle Colline Scolpite e poi al cratere Van Serg, scheggiando e spaccando con le mani brucianti e le braccia doloranti. Ad ogni passo, provavo dolore per lo stiramento che avevo avuto al tendine della gamba.

La nostra prima tappa fu un macigno frantumato alto circa tre piani, che era rotolato e rimbalzato giù dalla montagna in una frana preistorica, rompendosi in diversi grossi pezzi quando infine si era fermato nella sua posizione attuale. Jack era finalmente nel suo elemento e realizzò un importante studio sul campo di quella roccia gigantesca per ricostruirne la storia vulcanica, mentre io, sbuffando, risalivo il pendio e scattavo una serie di foto panoramiche di lui al lavoro. Negli anni seguenti, mi avrebbero chiesto spesso se il portare uno scienziato sulla Luna fosse stata la decisione giusta. Nella mia mente non c’era alcun dubbio che lo fosse, dato che Jack non solo aveva dovuto compiere il proprio lavoro come membro dell’equipaggio, ma Joe Engle e io, senza la conoscenza enciclopedica di un geologo professionista, non saremmo mai riusciti a completarci l’un l’altro così bene. Non era colpa di Joe o mia, ma un semplice dato di fatto. Jack Schmitt apparteneva a quel posto e dimostrò senza alcun dubbio il proprio valore.

Giù a Houston, Tracy ci stava rubando la scena. Jim Hartz, conduttore del The Today Show e mio vecchio amico, aveva persuaso Barbara a lasciare che nostra figlia, con i capelli raccolti in una coda di cavallo, apparisse sulla televisione nazionale. Indossando il suo maglione a collo alto e la maxigonna con il distintivo della missione, Tracy si appollaiò su uno sgabello e ci guardò sulla Luna, mentre la nazione osservava lei. Spiegò tranquillamente il significato dell’emblema della missione e chiacchierò con disinvoltura su quello che il suo papino stava facendo in quel momento. «Sembra che se la stiano spassando» disse, riconoscendomi dalle strisce rosse sulla tuta e sul casco. Quando Jim le chiese se avremmo trovato dell’acqua lassù, Tracy ridacchiò: «Se troveranno l’acqua, vorrà dire che sono nel posto sbagliato».

Commosse più di una persona quando Jim le chiese che tipo di ricordo le avrei potuto portare, una volta tornato a casa. «Non te lo posso dire». Jim insistette e Tracy rifiutò di nuovo, dicendo che era un segreto. Jim continuò a cercare di persuaderla, fiutando una bella storia, fino a quando lei si arrese: «Mi porterà un raggio di Luna» dichiarò a un pubblico di milioni di persone. Quando Jim la riportò a casa, Tracy si lanciò attraverso la porta di casa, bloccandosi in una posa da modella e dichiarando: «La stella ha voglia di una Sprite!».

La polvere e la fatica stavano decisamente causando dei problemi. Quegli insistenti, sottili granelli di polvere lunare erano riusciti a penetrare nelle parti in movimento dei nostri strumenti e le cose stavano cominciando a rompersi. Poi la riparazione del parafango cedette, inondandoci con una quantità ancora maggiore di polvere ogni volta che guidavamo. E poiché ogni cosa doveva essere afferrata molto strettamente, l’intera parte superiore dei nostri corpi, in modo particolare le mani e gli avambracci, sembravano duri come granito. La polvere che un tempo ci aveva solo scurito le dita, ora incrostava profondamente tutte le unghie, come se ci fosse stata martellata dentro.

Però, concludemmo la nostra caccia alle rocce sulle Colline Scolpite con un po’ di divertimento. Adesso che ci eravamo abituati alla lieve gravità, riuscivamo a muoverci intorno liberamente, quindi arrampicarsi senza fermarsi su un pendio era faticoso, ma non molto difficile. Ma invece di scendere giù camminando, scelsi di fare dei balzi a piedi uniti come quelli di un canguro, e boing-boing-bongai per tutta la strada del ritorno, fino al Rover. Jack fece finta di sciare, e inviò via radio i suoi «sciusss-sciusss-sciusss» che sconcertarono il controllo missione.

Eravamo esausti per le arrampicate, gli scavi e il trasporto delle rocce, ma quando raggiungemmo il cratere Van Serg, Jack cercò di discutere per estendere i nostri margini di sicurezza e restare così più a lungo. Ma per il direttore di volo Gerry Griffin, la partita era ormai conclusa. Era ora di andare.

Di ritorno al Challenger, ci spazzolammo via la polvere a vicenda, caricammo le ultime scatole di rocce e quindi Jack si arrampicò sulla scaletta per sparire all’interno del portello. A quel punto, eravamo restati più a lungo e avevamo viaggiato più lontano sulla superficie della Luna di qualunque altro equipaggio. Avevamo percorso oltre trenta chilometri e raccolto cento chili di campioni di rocce e, ancor prima di tornare a bordo, gli scienziati a Houston stavano decretando la nostra missione come la più significativa esplorazione lunare mai compiuta. Eravamo la prova vivente che il programma Apollo aveva dato i suoi frutti.

Mentre Jack ripuliva l’interno, io guidai il Rover a circa un chilometro e mezzo di distanza dall’LM e lo parcheggiai con attenzione, in modo che la telecamera potesse riprendere il nostro decollo, il giorno successivo. Quando scesi, mi presi un momento per inginocchiarmi e con un solo dito scrissi le iniziali di Tracy, T D C, nella polvere lunare, sapendo che quelle tre lettere sarebbero rimaste lì indisturbate per un inimmaginabile numero di anni.

Da solo sulla superficie, saltai e balzellai per tutta la strada di ritorno fino al Challenger, con i pensieri che andavano a mille mentre cercavo di cogliere al meglio quella esperienza. Solo il fatto di essere lì rappresentava un trionfo scientifico da celebrare per molti anni, ma era qualcosa di più che un semplice sogno personale che si realizzava, poiché sentivo di avere rappresentato tutta l’umanità.

C’era una sensazione di eternità con l’Apollo. Sir Isaac Newton una volta disse: «Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti». Ogni uomo e donna che aveva dedicato molte lunghe ore per portarci sulla Luna ora si trovava lì con me, a lato del veicolo per l’atterraggio, in quella strana oscurità in piena luce del sole. Ogni astronauta che era andato nello spazio, che mi aveva consentito di volare un po’ più in alto, di restare un po’ più a lungo, era adesso al mio fianco. Questi erano i giganti sulle cui spalle io ero stato, per raggiungere le stelle. Potevo quasi sentire la presenza di Roger, Gus, Ed e tutti gli altri astronauti e cosmonauti che erano morti nella ricerca della Luna. Avevamo proseguito nel loro nome.

Diedi un’ultima occhiata senza filtro alla Terra e mi trovai immerso in un senso di egoismo, perché non ero capace di condividere in modo adeguato ciò che provavo. Volevo che tutti sul mio pianeta natale sperimentassero la magnifica sensazione del trovarsi veramente sulla Luna. Non era tecnologicamente possibile, e lo sapevo bene, ma mi sentivo un po’ in colpa per essere stato il Prescelto. Misi un piede sul predellino e afferrai la scaletta. Negli ultimi tre giorni sapevo di essere cambiato, e che non appartenevo più solo alla Terra. Per l’eternità, sarei appartenuto all’universo. A casa tutti erano in ascolto e ignorai le note sulla checklist che avevo al polso, preferendo parlare spontaneamente dal profondo del cuore.

«Mentre stiamo per lasciare la Luna e Taurus-Littrow, ce ne andiamo così come siamo venuti e, se Dio vuole, ci ritorneremo in pace e speranza per tutta l’umanità». Sollevai lo stivale dalla polvere lunare, aggiungendo: «Mentre compio questi ultimi passi sulla superficie per un po’ di tempo a venire, vorrei solo rilevare che la sfida americana odierna ha forgiato il destino dell’uomo di domani». Mentre mi giravo, vidi nuovamente la piccola scritta che era stata incollata sotto la scaletta da qualche sconosciuto lavoratore benaugurante: una frase che ripetevo ogni volta che entravo o uscivo dal Challenger. «Buona fortuna all’equipaggio dell’Apollo Diciassette» dissi, e mi arrampicai a bordo.

Il mio sarebbe stato l’ultimo passo sulla Luna per troppi anni a venire. Rientrati all’interno, facemmo qualche pulizia dell’ultimo minuto e lanciammo fuori dalla navicella un sacco di attrezzature molto costose. Macchine fotografiche, attrezzi, zaini e altro materiale che ora era diventato inutile venne fatto volare sulla superficie. Se volevamo riuscire a decollare dalla Luna in sicurezza, dovevamo perdere peso. Coloro che avevano pianificato la missione avevano calcolato l’esatto peso necessario e ogni contenitore di rocce che avevamo portato a bordo era stato pesato su una bilancia a mano, calibrata per un sesto di gravità, prima di essere immagazzinato. Avevamo il propellente appena sufficiente per riuscire ad andare in orbita, senza quasi margini di errore, perciò il peso totale della navicella, dei suoi passeggeri e del carico di rocce era un fattore critico. Buttammo fuori praticamente tutto ciò che non era stato fissato al pavimento o alle pareti.

Jack e io eravamo esausti, quindi quella notte dormimmo bene. La mattina successiva, indossammo le tute, i caschi e i guanti, parlammo con il controllo missione e preparammo l’Insetto alla partenza. Ron Evans passò sopra di noi con l’America, sempre occupato al lavoro e in nostra attesa.

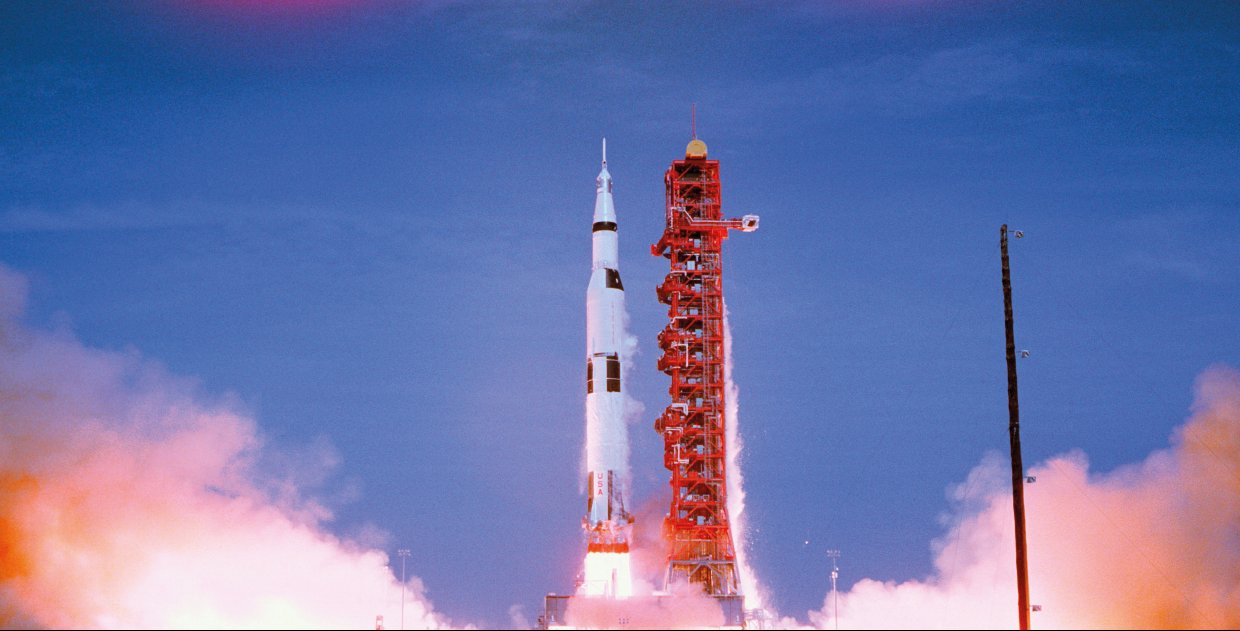

Houston ci fornì i dati per il computer e aprimmo le valvole, controllando l’aumento della pressione dell’elio che avrebbe portato il propellente nel motore di ascesa. Nel momento in cui il computer avesse inviato il comando oppure io avessi azionato il pulsante di accensione, il propellente si sarebbe mescolato, detonando all’istante e facendoci partire dalla superficie, diretti in orbita, dove ci saremmo collegati a Ron, per tornare a casa. A patto che tutto funzionasse a dovere. Qui non c’era ad assisterci la squadra della rampa di Rocco Petrone, non c’era Guenter Wendt a chiuderci all’interno e a sincerarsi che tutto andasse bene, non c’era Glynn Lunney a far sì che decollassimo dritti come fusi, non c’era nessuna seconda possibilità. Aggiunsi un Ave Maria e un segno della croce, perché avevo bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Tutti gli orologi fecero un conto alla rovescia in un rallentatore sincronizzato su due pianeti. Tutte le valvole erano state aperte, tranne le ultime due. Da Houston, Capitan Video zoomò con la telecamera del Rover per mostrare il lancio del Challenger.

Alle 4:56 del pomeriggio, ora di Houston, appoggiai la punta del mio indice sinistro sul pulsante giallo di accensione. Dieci secondi; il conto alla rovescia procede. Mi voltai verso il Dottor Roccia – cinque… quattro… tre… – e dissi le ultime parole che l’uomo avrebbe pronunciato sulla Luna per il resto del ventesimo secolo. Due…

«OK, Jack, portiamo via da qui questo figlio di troia».

I sogni possono davvero avverarsi. Quattro ore dopo essere atterrati sulla Luna e indossando lo zaino che conteneva il mio sistema di supporto vitale, mi contorsi all’indietro attraverso il piccolo portello, mi inginocchiai sulla piccola soglia e cominciai a scendere prudentemente per la scaletta del Challenger, uno scalino alla volta, fino a quando non arrivai in piedi sul predellino a forma di disco. Mentre davo la mia prima bella occhiata al vuoto immenso, il Sole brillava luminoso tutto intorno, e la volta celeste era sempre di un nero profondo da un orizzonte all’altro: una contraddizione che suscitò un Com’è possibile? nella mia mente logica.

Nessun timore, nessuna inquietudine, ma una formidabile sensazione di soddisfazione e realizzazione sgorgò sfrenata in me. Il mio stivale taglia 43 e 1/2 era sospeso a pochi centimetri dalla superficie di questa terra quasi mitica che per innumerevoli secoli l’umanità aveva osservato con grande attenzione e a cui erano state attribuite proprietà che variavano da icone religiose e simboli di romanticismo ad artefice di lupi mannari e orologio per i raccolti. Nel corso di ogni notte della mia vita era rimasta lassù, attendendo pazientemente la mia visita.

Abbassai il piede sinistro e la crosta sottile cedette leggermente. Contatto morbido. Ecco, era fatta. L’impronta di uno stivale Cernan era sulla Luna.

Avevo realizzato il mio sogno. Nessuno avrebbe mai potuto portarmi via questo momento. «Mentre metto piede sulla superficie di Taurus-Littrow, vorrei dedicare questo primo passo dell’Apollo Diciassette a tutti coloro che l’hanno reso possibile» chiamai Houston. «Oh, accidenti. Incredibile».

Dio mio, ero in un posto in cui nessuno era mai stato prima. Il suolo sul quale stavo solidamente poggiando non era quello della Terra ma quello di un altro corpo celeste e scintillava alla luce del Sole come se fosse tempestato di milioni di minuscoli diamanti. Il Sole, basso nel cielo lunare del mattino, faceva sì che il Challenger parcheggiato proiettasse una lunga ombra.

Ruotai lentamente su me stesso cercando di osservare ogni cosa e fui sopraffatto dalla silente e maestosa solitudine. Non c’erano tracce di scoiattoli che indicassero la presenza di qualche forma di vita, né fili d’erba verde che colorassero quella piatta, spoglia bellezza, né nuvole nel cielo, né la minima traccia di un fiume o un ruscello. Ma mi sentivo a mio agio, come se appartenessi a quel posto. Dove mi trovavo, sul fondo di quella splendida vallata circondata da montagne che sembrava congelata nel tempo, i massicci che incombevano da entrambi i lati non erano affatto minacciosi. Non ero preoccupato per quello che avrebbe potuto succedere in seguito, se dietro l’angolo ci fosse in agguato qualche pericolo, né pensai molto a come avremmo fatto ad andarcene da lì quando sarebbe arrivato il momento. Eravamo riusciti ad arrivare fino lì e saremmo tornati a casa. Per i tre giorni seguenti avevo pianificato di vivere la mia vita nel modo più completo possibile, per estrarre il nettare da ogni singolo momento di quella rara e meravigliosa esistenza.

Mentre stavo lì in piedi alla luce del sole, su quel mondo desolato da qualche parte nell’universo, guardai verso l’alto la Terra color cobalto immersa in un’oscurità infinita e sentii che la scienza aveva trovato qualcosa con cui misurarsi.

Per orientarmi, diedi un’occhiata tutto attorno. Solchi profondi erano stati scavati da macigni giganti che erano rotolati giù dalle montagne. Le Colline Scolpite, sopra le quali avevamo compiuto l’avvicinamento, sembravano la pelle rugosa di un centenario. Una frana rocciosa si era riversata nella valle e ovunque guardassi c’erano crateri di ogni taglia e misura, quello più familiare di tutti a portata di mano. «Credo di trovarmi proprio davanti a Teppistella» comunicai, meravigliato per aver volato per quattrocentomila chilometri ed essere atterrato proprio di fianco al cratere lunare a cui avevo dato il soprannome di mia figlia.

Saltellai in giro per abituarmi alla bassa gravità di quello strano nuovo mondo. Imparare a camminare era come trovare l’equilibrio in una scodella di gelatina, fino a quando non scoprii come spostare il mio peso compiendo una sorta di salti da coniglio. Mentre io mi perdevo nel mio incantesimo privato, Jack si era insinuato fuori dalla soglia e aveva guardato giù brontolando: «Ehi, chi è che sta lasciando impronte sulla mia superficie lunare?». Saltò giù dalla scaletta e scese dal predellino, nel paradiso dei geologi.

Com’era accaduto a me, fu immediatamente instabile. Nel corso dei tre giorni di transito, eravamo passati dalla gravità della Terra a gravità zero e ora ci trovavamo a un sesto di gravità, qualcosa che solo dieci altri esseri umani avevano provato fino ad allora. Ogni passo sollevava della polvere, mentre ondeggiavamo come papere di gomma in una vasca da bagno, già sbuffando e soffiando mentre le nostre tute perdevano il loro biancore immacolato nella viscosa e finissima polvere lunare. Io: «Caspita, è bellissimo qui fuori». Jack: «terreno sembra essere di un qualche tipo di porfido vescicolare di colorazione molto chiara; le vescicole sono circa il dieci o quindici per cento». Ciò significava che i bagliori sul terreno erano generati da piccoli frammenti vetrosi che riflettevano la luce del sole. La “Strana Coppia” era sulla Luna.

Il nostro primo compito fu quello di scaricare il Rover, che era stato trasportato all’esterno dell’LM come un pianoforte legato a un camion. Usando cavi, cordoncini e cardini, riuscimmo ad abbassarlo: un rompicapo di ruote ripiegate, braccioli, sedili, console, poggiapiedi, parafanghi, coperture della batteria e così tante altre parti che mi sembrava di stare assemblando una bicicletta per Tracy a Natale. Jack fece un’osservazione altamente tecnica: «Possiamo dire che questa superficie non si è formata ieri». Lo avevo trasportato fin qui per far sì che mi dicesse cose del genere?

La polvere sottile rimaneva ostinatamente attaccata alle nostre tute, alle visiere, ai guanti e agli strumenti come se ne fosse attratta magneticamente. «Cavolo, mi sembra come se avessi già trascorso una settimana sulla superficie» dissi, cercando di disfarmi di quella sostanza senza alcun risultato. Jack andò vicino a una roccia, perse l’equilibrio e fece un bello scivolone. Una volta rimessosi faticosamente in piedi, aveva addosso un altro strato di polvere, e aveva fatto cadere il nostro unico paio di forbici superstite. Ne avevamo lasciato uno a Ron, che però non l’aveva ancora trovato, e ora il nostro paio era scomparso nel suolo lunare. Se non fossimo riusciti ad aprire i pacchetti in plastica del cibo, le cose avrebbero potuto diventare piuttosto interessanti. Eravamo preparati a ogni altra emergenza, ma nessuno aveva mai pensato che sulla Luna saremmo potuti morire di fame.

Finii di assemblare il Rover e saltai sopra e lateralmente alla poltrona del guidatore, come potrebbe saltare un adolescente in una Jeep scoperta, accesi le batterie, provai lo sterzo, controllai i comandi di marcia avanti e indietro, e diedi qualche colpo di acceleratore. Era il momento della verità, dato che, se non avesse funzionato, avremmo dovuto camminare e le nostre opportunità di esplorazione in questa valle si sarebbero ridotte drasticamente. I motori elettrici in ogni ruota cominciarono a ronzare. Diedi maggiore potenza e corsi via per fare un giro di prova intorno all’LM. «Alleluia, Houston. La bimba del Challenger ha avuto successo!». Una lunamobile scoperta e con ruote composte da cavi non è niente male.

A differenza dei voli precedenti, all’esterno della navicella non era stata montata nessuna telecamera, a causa delle restrizioni di peso, ma ora ne attaccammo una sul Rover e giù a Houston Ed Fendell, conosciuto come Capitan Video, subentrò con un controllo a distanza diventando il nostro cameraman a lungo raggio. Adesso potevamo condividere la nostra valle privata con il resto del mondo.

Mentre cercava di afferrare un’altra pietra spaziale, Jack cadde di nuovo. «Non ho ancora imparato come prendere le rocce, il che per un geologo è molto imbarazzante» ammise. Gli spessi e scomodi guanti si aggiungevano al problema e nello sforzo di tenere in mano cose che riuscivamo a malapena a percepire cominciarono a dolerci le dita. Houston ci avvisò che eravamo in ritardo già di sette minuti rispetto al programma, e caricammo in fretta sul Rover i nostri attrezzi agricoli lunari per proseguire con la giornata.

Da quella spoglia superficie, la Terra continuava ad attrarre il mio sguardo e la realtà assunse i toni di un’allucinazione. L’avevo già vista molte altre volte, ma ero sempre ipnotizzato dalla vista più spettacolare dell’intero viaggio. Mi si riversarono i ricordi dell’Apollo 10, mentre riflettevo sul raro privilegio di essere sulla Luna e stare osservando l’unico posto conosciuto dell’universo che contenesse la vita. Così perfetta.

Feci un altro tentativo per fare in modo che il Dottor Roccia si rendesse conto di essere su un altro mondo. «Ehi, Jack, fermati. Concediti trenta secondi per guardare la Terra, proprio lì, sopra il Massiccio Sud».

«Cosa? La Terra?».

«Guarda solo lassù».

«Quando hai visto una Terra, le hai viste tutte». Era tipico del suo strambo umorismo, ma fui quasi disgustato da questa sua reazione indifferente, perché sentivo che ogni essere umano avrebbe dovuto rimanere affascinato da una vista simile. Jack tornò alle sue osservazioni del terreno, ma si lanciò a canticchiare «Oh, bury me not, on the lone prairie; where the coyotes howl and the wind blows free[1]». Poteva anche non voler riconoscere il nostro pianeta in pubblico, ma poteva cantarlo forte e chiaro a chiunque volesse ascoltarlo. Poi riuscì a trovare le forbici. Eravamo salvi.

Prima di lasciare il nostro campo base, l’ultimo compito era quello di innalzare la bandiera americana, perciò martellai l’asta sottile e regolai il piccolo braccio che avrebbe sostenuto ben teso il vessillo rosso, bianco e blu. Quella bandiera era andata e tornata dalla Luna sull’Apollo 11 e da allora era rimasta esposta al controllo missione. Ora si erge per sempre nella valle di Taurus-Littrow: un giusto tributo a coloro che ci avevano portati fin lì. Una volta tornato a casa, avrei detto ai ragazzi che l’avevano vista dispiegarsi: «Quello è stato uno dei momenti in cui mi sono sentito più orgoglioso in tutta la mia vita. Garantito».

Jack e io cominciammo a posizionare la più sofisticata schiera di apparecchiature scientifiche che fosse mai stata assemblata per una missione lunare. Il suo cuore era composto dall’insieme Apollo per l’esplorazione della superficie lunare (Apollo Lunar Surface Exploration Package), conosciuto come ALSEP, alimentato da un piccolo reattore nucleare. Era un sistema molto complesso, che avrebbe avuto bisogno di molto tempo per essere dispiegato, per cui ci affrettammo di modo che non riducesse il nostro tempo a disposizione. Mentre scaricavo attrezzature dal Rover, la mia piccozza, il cui manico sporgeva dalla tasca della tuta, rimase incastrata in qualcosa. «Ecco che il parafango è andato. Oh, cavolo!» esclamai, prestando molta attenzione al mio linguaggio. Ero sulla Luna, nel bel mezzo di un esperimento nucleare ad alta tecnologia, e invece mi era capitato una specie di incidente stradale. Sul momento, il distacco di una piccola parte in plastica dal parafango mi era sembrato irrilevante e per rimetterlo a posto usai l’unica cosa disponibile: una striscia di nastro adesivo vecchio stile.

Lavorammo entrambi velocemente, ma il compito era più difficile del previsto, e cominciammo a consumare le quattro ore previste per l’installazione del Rover e dell’ALSEP. Se le avessimo superate, i novanta minuti programmati per il viaggio a sud del cratere Emory, la nostra prima vera tappa geologica, sarebbero stati a rischio.

Afferrai un trapano alimentato a batteria, realizzato appositamente per quel lavoro sulla Luna e il nonno di tutti gli odierni attrezzi senza fili, e feci un foro nel terreno roccioso per raccogliere campioni sotto la superficie e poter piantare strumenti di misurazione della temperatura. Lo dovetti afferrare saldamente e spingerlo con il peso di tutto il corpo, ma non facevo progressi: il trapano andava avanti facilmente per i primi centimetri, poi incontrava la roccia e si bloccava, cominciando a girare su se stesso. Le mie pulsazioni arrivarono fino a 150 al minuto, le mani mi facevano male per lo sforzo di stringere l’impugnatura e la polvere si sollevava in una foschia appiccicosa. Dovevo scavare tre buchi di circa due metri e mezzo di profondità per i sensori di temperatura, ma senza preavviso il terreno roccioso di Taurus-Littrown intrappolava le sezioni lunghe quasi un metro, grosse come candele, in una morsa implacabile, bloccando il trapano e facendomi girare come un marinaio ubriaco. Quell’affare era duro come l’acciaio e il nostro lavoro stava consumando sia tempo che ossigeno. «Forza, piccolo. Devo tirare fuori questa cosa» ringhiai agli scienziati che erano lontani in ascolto. Per riuscire ad estrarlo, usai una leva e un treppiede, come il cric di un’automobile.

Mentre cercavo di perforare la pietra, Jack fece del suo meglio per erigere il rilevatore di onde gravitazionali: un insieme delicato concepito per determinare come la Luna oscillasse durante i terremoti al suo interno. Per funzionare, quell’aggeggio avrebbe dovuto essere livellato alla perfezione: un procedimento facile durante i nostri allenamenti in Florida, ma quasi impossibile lassù. Riuscì a mandare in bestia Jack. Mi divertii ad ascoltare gli scienziati sulla Terra che sostenevano in maniera sprezzante come lo scienziato sulla Luna non avesse dislocato nel modo giusto il loro prezioso giocattolo. Esasperati, alla fine chiesero a Jack di usare il collaudato metodo di dargli un bel colpo con uno dei nostri attrezzi. Ma non funzionò nemmeno quello. Saremmo tornati più volte a quel sito effettuando tentativi di riparazione che ci fecero solo perdere tempo prima che i suoi creatori alla fine si arrendessero.

Da Houston, dove geologi e scienziati erano ammassati in una sala a due porte di distanza dal controllo missione, arrivavano indicazioni rapide e frenetiche. Conoscevamo bene quei ragazzi, dato che ci avevano addestrati e avevano tracciato accuratamente ciò che avremmo dovuto fare sulla superficie. Ma una volta arrivati sulla Luna, con l’inizio dei problemi e l’effettuazione di scoperte inattese, gli accordi iniziali decaddero e ogni squadra iniziò a combattere per il proprio territorio. Mentre le discussioni diventavano sempre più accese, Jim Lovell, a cui era stato affidato il compito di filtrare per noi le loro decisioni, divenne più un domatore di leoni da circo, che un astronauta.

Jack si stava innervosendo. Per adempiere alle istruzioni di altri scienziati, stava sottraendo tempo ai suoi propri progetti di geologia. «Temevo che sarebbe successo, con tutte quelle rocce» mormorò, spostandosi nel punto in cui io stavo facendo solo lenti progressi. Per aiutarmi a rimuovere quel dannato trapano dalla superficie, fece un salto sulla leva, perse l’equilibrio e finì a gambe all’aria, sparendo in un piccolo cratere. Questo provocò una risatina da Houston, ma io ero sbigottito, e mi preoccupai subito che avesse potuto strapparsi la tuta, rovinandomi così tutta la giornata.

Alla fine, il controllo missione ci diede la brutta notizia. Eravamo in ritardo di quaranta minuti rispetto al programma e la prima giornata di geologia doveva essere ridotta. Invece di un viaggio di due chilometri e quattro a sud di Emory, ci saremmo fermati a metà strada, in una distesa rocciosa vicino al cratere Steno. Jack non era un campeggiatore felice. Ciò nonostante, non poteva nascondere la pura gioia di trovarsi lassù e cominciò di nuovo a cantare «I was strolling on the Moon one day[2]».

Io mi unii a formare un duetto: «Nell’allegro, allegro mese di dicembre...». Mi fermai. «No, era maggio».

«Maggio».

«Maggio è il mese giusto».

Lui andò avanti: «Quando con mia gran sorpresa, un paio di begli occhi» e quindi non si ricordò più le parole, proseguendo con un «bi-duppi-du-du...» senza senso. Eravamo rimasti occupati per tutto il tempo, e fare qualche battuta era uno modo straordinario per allentare la tensione. E se si mettevano due ragazzini fuori a giocare in un mucchio di sabbia così grande, si sarebbero divertiti un sacco. Era la burla di una vita intera. Ma il lavoro ci stava reclamando.

Salimmo nuovamente a bordo del Rover e io lo spinsi a tavoletta, ma quasi immediatamente ridussi la velocità a passo d’uomo sopra il sottile manto scuro della polvere lunare che ricopriva la pianura ondulata intorno al veicolo per l’atterraggio. La strada era costellata di crateri di tutte le taglie, da grande a minuscola, e grossi massi spesso mi costringevano a fare una deviazione. Tutti i rischi si trovavano parzialmente seppelliti, il che aveva trasformato ciò che avrebbe dovuto essere un viaggio di routine in un’impresa piuttosto rischiosa.

Oltretutto, il mio nastro adesivo non aveva tenuto, il parafango rotto si era staccato e ora eravamo ricoperti dalle parabole di polvere alzate dalla ruota e che si riversavano di fronte a me dense come una grandinata. Era come cercare di vedere oltre una cascata di polvere e dato che stavo anche guidando controsole, riuscivo a malapena a percepire dove stessi andando. Quando strisciai contro alcuni massi, sulle ruote di cavi intrecciati apparvero alcune impressionanti ammaccature. Successivamente, fu scoperto che la valle era la più polverosa visitata da tutte le missioni Apollo, e questo causò un problema speciale. Jack e io eravamo sporchi oltre ogni immaginazione e i nostri delicati strumenti erano ricoperti da strati di polvere che minacciavano di metterli fuori uso. Una volta raggiunto il cratere Steno, dove speravamo di raccogliere alcuni ottimi campioni, scoprimmo che il tempo e il terreno avevano nuovamente cospirato contro di noi e riuscimmo a salire solo parzialmente sul bordo del cratere. Sempre sferzati dalla polvere, compimmo il nostro lento ritorno verso Camelot per continuare a giocare con il recalcitrante ALSEP.

Dovevo riparare quel dannato parafango, ma non c’era nemmeno un’officina nel raggio di 400.000 chilometri.

Trascorremmo sulla superficie sette ore e dodici minuti prima di tornare, sporchi ed esausti, all’interno del Challenger, a conclusione della nostra prima giornata. Avevamo lavorato in modo incredibilmente duro e non dormivamo da quasi ventiquattr’ore. L’attrezzo più utile dell’intera serie a disposizione risultò essere un grosso e vecchio pennello che appendemmo a fianco della scaletta per spazzolarci via la polvere a vicenda prima di arrampicarci a bordo dell’LM.

Il Challenger era cambiato. Non era più solamente il nostro biglietto dallo spazio per la Luna: ora era la nostra casa, il nostro piccolo castello a Camelot, l’unico posto sicuro che avevamo sulla superficie di quel nuovo mondo. Siano benedetti i ragazzi e le ragazze della Grumman.

Pressurizzammo la navicella e fu come se un barile di petrolio fosse stato improvvisamente riempito da un getto d’aria. Blup! La pressione spinse la sottile copertura del portello verso l’esterno, ricordandomi quanto quell’Insetto fosse davvero fragile.

Levarsi i guanti era un procedimento doloroso e non fui sorpreso nello scoprire che le nocche e il dorso delle mani erano coperti di vesciche infiammate di un rosso brillante. Sentivo di avere le dita quasi rotte e dovetti fletterle per sincerarmi che funzionassero ancora. I guanti erano spessi, con strati multipli, e quando ci eravamo pressurizzati dopo aver indossato le tute, erano diventati rigidi come il gesso su un braccio rotto. Ogni volta che afferravamo qualcosa, dovevamo lottare contro la loro rigidità, scorticandoci le nocche e la pelle contro l’inflessibile strato interno.

Poi dovemmo aiutarci l’un l’altro, contorcendoci per uscire dalle nostre ingombranti tute, che occupavano un’incredibile quantità di spazio nella piccola superficie abitabile. Erano umide di sudore, perciò per asciugarle attaccammo i caschi e i guanti agli abiti vuoti e collegammo i cavi dell’ossigeno per fare circolare l’aria al loro interno. Era come gonfiare un paio di palloni giganti e sembrava come se due altri tizi si fossero appena infilati nella nostra tenda lunare. Gli zaini erano appesi alle pareti, ma era impossibile arrotolare le tute, quindi le poggiammo sulla copertura del motore di ascesa, che spuntava nel mezzo della cabina come un bidone dell’immondizia, e le ripiegammo più piatte possibile.

Svestiti fino alla nostra biancheria raffreddata a liquido, cenammo rapidamente, facemmo rapporto ai ragazzi sulla Terra tramite il collegamento radio privato e giocherellammo un po’ con le pietre che avevamo immagazzinato nelle scatole della cabina. Tra i venti campioni che avevamo raccolto, diversi erano troppo grandi per le buste che ci erano state fornite, e io ne rigirai più volte uno tra le mani nude, esaminandolo da vicino. Straordinario. Lava solidificata che era rimasta sulla superficie per almeno 3 miliardi di anni, esposta alle radiazioni per un imprecisato numero di secoli, era diventata la roccia di un altro mondo, ma tuttavia appariva così comune, come molte di quelle che avevo visto in Groenlandia, durante i nostri campi di studio sulla geologia. Cristallina, con piccole aperture attraverso le quali in qualche epoca antica probabilmente era fuoriuscito il gas, e ricoperta di una polvere scura che odorava di polvere da sparo e che veniva soffiata via al minimo tocco o scuotimento. Comune ma contemporaneamente straordinaria. Le mie dita si sporcarono rapidamente di polvere nera, come se avessi scavato in un giardino, perché non riuscivo proprio a mettere via quella roccia.

Jack era frustrato, intuendo che durante quel nostro primo periodo di esplorazione era riuscito a ottenere solo poca geologia veramente di rilievo, perché per preparare gli esperimenti avevamo perso molto tempo. Se per qualche ragione fossimo stati costretti a partire immediatamente, avremmo avuto solo una manciata di basalto grezzo da mostrare come risultato dei nostri anni di preparazione: semplici campioni raccolti dallo strato superiore di Taurus-Littrow, e niente in grado di svelare i veri segreti della valle. Ero d’accordo con lui. Ci eravamo comportati come una coppia di robot, come estensioni delle braccia e degli ego di altre persone, rispondendo ai loro comandi quando strattonavano il guinzaglio e non esplorando sul serio, il che era ciò che eravamo venuti a fare. Come a prendersi gioco di Jack, la polvere delle rocce lo fece starnutire. Descrissi al controllo missione la questione del parafango, in modo che potessero studiare un possibile rimedio. Dovevamo trovare una soluzione.

In Texas faceva freddo, con una temperatura massima di soli sei gradi e una leggera pioggerella che picchiettava sui giornalisti all’esterno di casa nostra. Le decorazioni natalizie risplendevano nell’umidità. Quando avevo messo piede sulla superficie lunare, poco dopo le sei del pomeriggio ora di Houston, erano esplosi applausi e acclamazioni e quando una trasmissione televisiva mostrò che conducevo il Rover attorno all’LM, mia moglie e mia figlia riuscirono a vedermi davvero, a quattrocentomila chilometri di distanza, mentre guidavo su quella falce di luna che avevano nel cielo. Vennero fatti dei brindisi con Cold Duck[3].

«Siamo finalmente riusciti a farlo arrivare fin lì» dichiarò Barbara ai giornalisti davanti al Babbo Natale di legno. «Ascoltarli mentre atterravano oggi è stato veramente fantastico. È il giorno più felice della mia vita». Le chiesero se l’attesa fosse stata più semplice, dato che ormai si trattava della terza volta. «La preoccupazione c’è sempre» rispose. «Il nervosismo, l’entusiasmo. Non ci si può fare nulla». Nei momenti cruciali avevi sempre un nodo in gola, disse, e i nodi diventavano sempre più grandi col passare degli anni. Al suo fianco, Tracy strofinava un medaglione dell’Apollo 17 come se fosse un amuleto magico.

Ancora una volta, Barbara era la forte moglie che sosteneva il proprio marito e che sapeva quale fosse il suo ruolo nell’epopea delle Apollo: era la persona che doveva affrontare i giornalisti ogni volta che metteva piede fuori da casa sua, mentre al tempo stesso doveva fare all’interno anche da padrona di casa per quella banda di amici. Tutti loro pensavano di aiutarla in quei momenti difficili, ma in realtà, stavano contribuendo solo ad aumentare la pressione. Per settimane lei era stata in mostra, sia in pubblico che in privato, e mentre io ero sulla Luna per poi trovare la strada di ritorno verso la Terra, mia moglie si sarebbe sobbarcata l’impegno di occuparsi di tutti gli altri, offrendo un’immagine di donna estremamente fiduciosa, per rassicurare il mondo intero che le cose stavano andando bene. Dopo dieci anni, tutto questo era diventato troppo. Alla fine chiese a Ry Furlong di occuparsi delle cose per un po’: «Ho solo bisogno di stare da sola» sussurrò al suo migliore amico.

Ma dove? All’esterno, la casa era quasi sotto assedio da parte di giornalisti, fotografi e simpatizzanti. All’interno gironzolavano due dozzine di persone, discutendo delle cose straordinarie che stavano accadendo sulla Luna e ascoltando i terminali di comunicazione. Barbara si ritirò silenziosamente in camera da letto, poi in bagno, chiuse a chiave la porta, mise su un po’ di musica e fece una doccia calda solo per avere un po’ di pace. Sotto l’acqua bollente, i suoi modi formali si allentarono, la pressione la sopraffece, incrinando infine la sua fiducia.

Barbara aveva dovuto cavarsela da sola durante il fiasco della passeggiata spaziale della Gemini 9 e durante gli ondeggiamenti dell’Apollo 10 vicino alla Luna, ma sapeva bene cosa fosse accaduto a Martha Chaffee dopo che Roger era morto al Capo, di come Jeannie Bassett era stata annientata dalla morte di Charlie ai tempi delle Gemini, di cosa aveva dovuto sopportare Marilyn Lovell quando Jim aveva rischiato di non tornare a casa con l’Apollo 13, di come lei stessa si era sentita dopo il mio incidente con l’elicottero, e di come lei negli anni avesse dovuto consolare troppe vedove di astronauti. Non importa cosa avesse dichiarato pubblicamente, nel profondo dell’anima, Barbara sapeva che in ogni missione c’erano dei rischi elevati, quest’ultima più di tutte le altre, ed era ingiusto che non le si consentisse di avere paura. Se anche fossi morto lassù, lei avrebbe dovuto camminare attraverso il caos continuando ad essere la forte Signora Astronauta ideale (Eravamo tutti così fieri di lui!).

Lo stress accumulatosi per dieci anni arrivò tutto insieme, come un fulmine a ciel sereno di nera e amara disperazione, e mia moglie non ce la faceva veramente più. Barbara si raggomitolò lentamente e pianse, prendendo a pugni la parete della doccia e gridando con tutto il fiato che aveva in corpo, in un luogo scelto appositamente in modo che nessun altro potesse sentirla. Alle donne non vengono calli sul cuore. Trenta minuti dopo, tornò in soggiorno, perfettamente calma e di nuovo padrona della situazione.