I colli di Gozo, nell’arcipelago maltese, ripresi dall’altipiano ibleo, trasformati dal miraggio della Fata Morgana in guglie rocciose che ricordano il profilo della Monument Valley in Arizona

Morgana è una figura tramandata oralmente dai Celti, che si è evoluta nei secoli da benevola guaritrice a strega ingannatrice. Il primo a scriverne, e a inserirla nel ciclo arturiano, fu lo scrittore e storico Geoffrey of Monmouth nel 1150, nel poema Vita Merlini. Qui vi appare come una bella donna dall’indole benevola e saggia, abile guaritrice e mutaforma di Avalon, l’isola dove fu portato Artù perché guarisse dalle gravi ferite infertegli durante la battaglia di Camlaan.

Un primo collegamento significativo tra Morgana e la Sicilia si ha nei romanzi arturiani Roman de Jaufré (1180-1230) e Floriant e Florete (1275), che fondono la cultura araba con quella normanna: Morgana è descritta come “Regina di Gibel”, cioè “montagna” in arabo, termine con cui veniva indicato l’Etna, noto ancora oggi anche come Mongibello. Questo riferimento geografico è cruciale per comprendere la diffusione della leggenda di Morgana in tutta Italia, in particolare tra coloro che attraversavano lo Stretto di Messina.

La leggenda racconta che Morgana, affascinata dalla bellezza dello Stretto, vi creò un palazzo di cristallo. E si narra che Ruggero il normanno, durante la campagna per la conquista della Sicilia, d’un tratto vide il mare ribollire davanti a sé e apparire da un cerchio di spuma Morgana, che poi salì su un cocchio bianco-azzurro lanciandosi in una folle corsa sopra le acque. Morgana offrì il suo aiuto per la conquista dell’isola, ma il futuro Re di Sicilia, devoto cristiano, rifiutò, conquistando la Sicilia nel 1061 senza l’aiuto dell’arcana figura. Secondo un’altra versione, invece, per proteggere la Sicilia, Morgana illuse un re barbaro facendogli credere che la costa siciliana fosse vicina e collegata da una striscia di terra; tuttavia, al passaggio del re, le acque lo sorpresero, inghiottendolo.

Il primo a scrivere del fenomeno ottico della Fata Morgana sullo Stretto fu Marc’Antonio Politi nella sua Cronica della Nobil e fedelissima Città di Reggio (Messina, 1617). Per chiamarlo “miraggio” però bisognerà attendere Monge che, nel 1799, conierà il termine francese mirage per definire alcune apparizioni osservate nel deserto durante la traversata dei francesi con Napoleone.

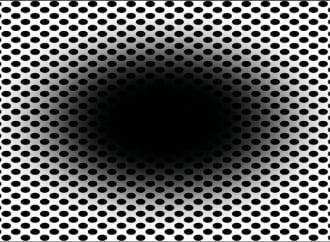

A mostrarsi sotto diverse forme, in effetti, non era solo Morgana, ma anche lo stesso fenomeno ottico, come riporta padre Antonio Minasi nella sua Dissertazione prima sul fenomeno volgarmente detto Fata Morgana (1773). Minasi lo osservò in tre forme differenti: la “Fata Morgana aerea” (per le manifestazioni sospese), la “Fata Morgana marina” (per le manifestazioni di oggetti sull’acqua) e la “Fata Morgana di iride fregiata”, che caratterizza i miraggi con un contorno colorato (di rosso, verde e blu). Secondo Andy T. Young, astronomo e specialista in miraggi dell’atmosfera della San Diego State University, nel caso della Fata Morgana di iride fregiata si tratterebbe di «effetti esagerati di dispersione e si vedono solo raramente nei miraggi di oggetti terrestri, sebbene costituiscano la base del Raggio Verde». Il fenomeno fu descritto in maniera approfondita anche ne La Fata Morgana: Memoria Prima (1903) di Giovanni Costanzo, il quale riportò persino una tavola dettagliata con tutti gli avvistamenti testimoniati nel corso degli anni fino ad allora.

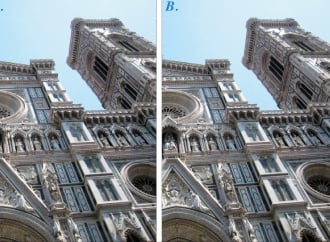

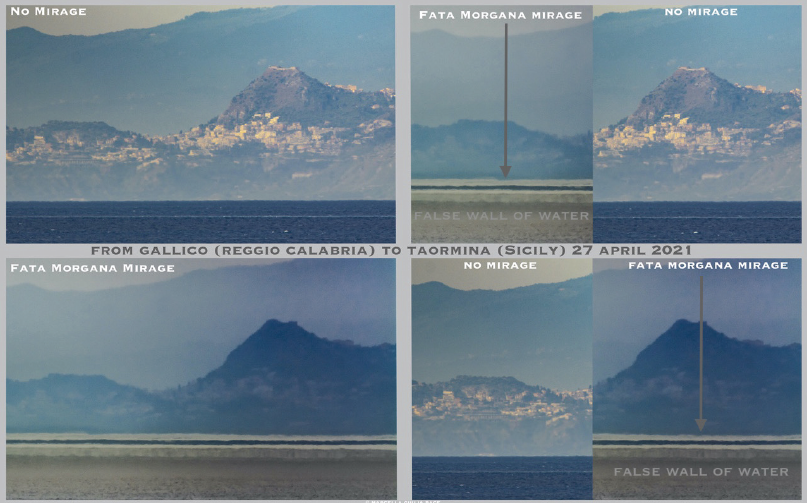

In questa immagine la stessa inquadratura è mostrata con e senza il miraggio e, accanto, le due immagini tagliate a metà verticalmente e confrontate. Il mare è più rialzato quando c’è il “falso muro d’acqua” e porta via parte della visibilità della costa siciliana

Il 27 aprile 2021, dopo diversi tentativi andati a vuoto, anche io ho potuto finalmente documentare fotograficamente il fenomeno della Fata Morgana da Gallico (RC). Ero a un’altitudine di circa 7 metri sul mare, dopo un temporale, quando si sono presentate le condizioni meteorologiche favorevoli per un’inversione termica e quindi per la comparsa del miraggio. Guardando al largo nello Stretto ho notato che il mare sembrava rigonfiarsi e le navi all’orizzonte allungarsi sul pelo dell’acqua, assumendo forme insolite a causa di miraggi superiori [cioè quando l’immagine reale appare ribaltata verso l’alto, al contrario di ciò che accade nei miraggi inferiori, N.d.R.]

Esempio di come un miraggio può cambiare in base all’altezza dell’osservatore. Nell’immagine si vede Punta Secca (Rg) ripresa da Cava d’Aliga (Rg) a 19 km di distanza

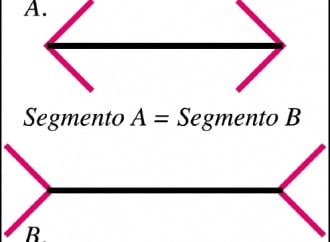

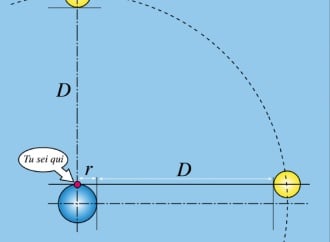

Oltre alle condizioni meteo, anche l’altezza dell’osservatore gioca un ruolo fondamentale nella percezione dei miraggi. In particolare, l’osservatore che si trovasse leggermente più in alto rispetto alla linea di inversione termica, avrebbe una vista diversa del miraggio, che si sposterebbe in là, in corrispondenza della costa, e potrebbe non manifestarsi affatto. Attraverso un esperimento fotografico in cui ho ripreso i frequenti miraggi inferiori sulla costa di Punta Secca (Rg) variando l’altezza di osservazione oltre che momenti della giornata, ho evidenziato come con il modificarsi dell’altezza dell’osservatore, anche l’altezza della vanishing line cambia, “spostando” il miraggio sulla costa.

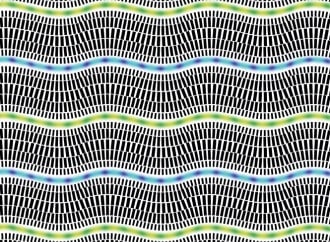

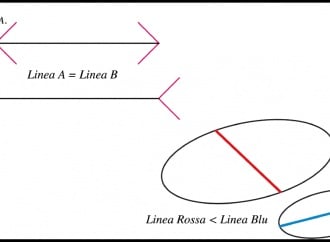

Non è ovvio cogliere il fenomeno della Fata Morgana, si deve sapere cosa voler osservare e avere familiarità con il profilo costiero e le alture circostanti. L’immagine dell’isola di Linosa vista da Lampedusa durante un miraggio superiore mostra come l’isola subisca significative modifiche nel profilo rispetto alla visualizzazione senza miraggio. L’aspetto originale si trasforma radicalmente, rendendo l’isola irriconoscibile. In molte occasioni, inoltre, la struttura della Fata Morgana, oltre a trasformare l’immagine, genera anche “buchi” apparenti all’interno dei tratti costieri, denominati “buchi di serratura”, che non sono altro che porzioni di cielo, anch’esso coinvolto nel miraggio.

Poiché i miraggi si manifestano a notevole distanza, sono poco evidenti a occhio nudo.

A chi fosse interessato a un’osservazione più dettagliata, suggerisco di usare almeno un binocolo, in modo da poter apprezzare con chiarezza tutti i particolari. Chi volesse fotografarli con una macchina reflex o mirrorless potrebbe utilizzare un teleobiettivo con lunghezza focale compresa tra 400 mm e 500 mm e un treppiede robusto per garantire stabilità. Suggerisco esposizioni brevi, a partire da 1/30 di secondo con 100 ISO, per evitare la turbolenza dell’aria che può sfocare i dettagli nelle esposizioni più lunghe con teleobiettivi, e l’uso di un filtro polarizzatore per migliorare il contrasto e ridurre la dispersione.

In definitiva, la Fata Morgana è al tempo stesso soggetto mitologico affascinante e fenomeno naturale che trascende i confini tra il reale e l’immaginario, tra bellezza e mistero, capace di unire scienza, mito e leggenda. Nell’ambito dell’astrofotografia offre un esempio eccezionale di come i fenomeni ottici naturali possano trasformare il nostro modo di vedere e interpretare il cielo e il paesaggio, ricordandoci la potenza della natura e la nostra voglia mai sopita di lasciarci ingannare dalla nostra vista.

Tutte le foto della rubrica, salvo diversamente indicato, sono di Marcella Giulia Pace. L’indirizzo a cui inviare immagini, segnalazioni e domande è [email protected]

MARCELLA GIULIA PACE è astrofotografa e insegnante di scuola primaria e gestisce un sito di divulgazione scientifica sui fenomeni ottici atmosferici (https://greenflash.photo ). Le sue immagini sono state scelte più volte dalla NASA come foto del giorno.