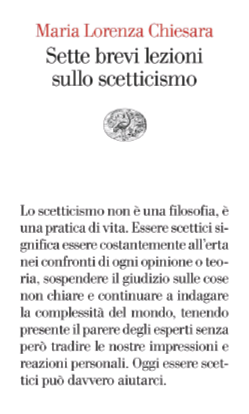

Sette brevi lezioni sullo scetticismo

di Maria Lorenza Chiesara

Einaudi, Torino, 2023

pp. 128, euro 12,00

Il termine “scettico/a” ha una storia antica e affascinante. Si sa che è associato al dubbio, ma anche, si aggiunge spesso, alla ricerca. Secondo l’etimologia, in effetti, lo scettico sarebbe proprio “qualcuno che ricerca”. Il dubbio scettico, quindi, esprimerebbe soprattutto un bisogno di conoscenza che motiva l’indagine. Ma è davvero così?

Prendiamo un esempio illustre. Due grandi intellettuali di fine Settecento, l’americano Benjamin Franklin e il francese Antoine-Laurent Lavoisier, non erano convinti della teoria del “fluido magnetico animale” del medico tedesco Franz Anton Mesmer, molto popolare fra le classi agiate europee dell’epoca. Franklin e Lavoisier guidarono il lavoro di una commissione costituita per studiare gli effetti della “mesmerizzazione”, considerando due tipi di casi distinti: quello di chi vi era sottoposto senza saperlo e quello di chi invece credeva di ricevere il trattamento senza che ciò accadesse realmente. La conclusione fu che le guarigioni riferite da Mesmer dovevano essere il frutto di suggestione. In pratica, Franklin e Lavoisier avevano documentato la forza dell’effetto placebo[1]. Lo scetticismo “scientifico” di Franklin e Lavoisier è simile a quello che ispirò il filosofo Paul Kurtz a fondare negli Stati Uniti nel 1976 l'attuale Committee for Skeptical Inquiry, da cui per molti aspetti derivano anche organizzazioni come il CICAP.

Già, ma che cosa succede quando invece il bersaglio di un atteggiamento scettico è proprio una parte della scienza? Per esempio, Google dà decine di migliaia di risultati per la stringa di ricerca “climate change scepticism”. In casi di questo genere, lo/a scettico/a muove dalla premessa, tutto sommato non sbagliata, che le scienze non possono fornire vere e proprie certezze, come dimostrerebbe il fatto che le nostre teorie si evolvono nel tempo. E allora perché, prosegue l’argomento, proprio su temi scientifici come il cambiamento climatico e le sue cause non dovrebbe essere lecito, anzi appropriato, un atteggiamento scettico? Come si vede, il dubbio può talvolta entrare in conflitto con la razionalità, invece di promuoverla, e ciò rappresenta un problema potenzialmente molto serio. Evidentemente, non tutte le forme dello scetticismo sono ugualmente buone.

Secondo Maria Lorenza Chiesara, lo scetticismo è un tema che va ripreso con attenzione nella nostra epoca, in cui le certezze contrapposte (e quindi evidentemente solo presunte) sembrano moltiplicarsi e spingerci a prendere posizione continuamente su questioni complesse con informazioni limitate e magari di scarsa qualità. Il protagonista del libro di Chiesara è Sesto Empirico, un medico del II secolo d.C. con importanti interessi filosofici, che riassume e rielabora i temi di una tradizione di pensiero di circa sei secoli. Buona parte delle sue opere sono conservate e rappresentano per questo una fonte di enorme importanza storica. L’autrice illustra con grande efficacia le potenzialità di un approccio scettico (quindi: non dogmatico) in riferimento al contesto pratico e morale. In questi ambiti, le indicazioni di Sesto si traducono in preziosi strumenti per contenere i conflitti, ridurre le sofferenze e sfuggire a ogni estremismo attraverso l’uso salutare della “sospensione del giudizio”.

Sul terreno delle conoscenze, d’altra parte, le conseguenze da trarre sono meno chiare. Sesto sembra seguire una linea molto lucida riguardo all’astrologia (una disciplina decisamente popolare anche ai suoi tempi): «dice infatti che se le pretese degli astrologi trovassero conferma, sarebbero accettabili, ma non la trovano». Meno convincente è invece la sua posizione rispetto alla scienza medica, con il netto rifiuto della cosiddetta tradizione razionalista, che era fiorita soprattutto in epoca ellenistica con avanzamenti metodologici fondamentali (come le dissezioni autoptiche) che avevano determinato scoperte anatomiche e fisiologiche di primo piano. In breve, lo scetticismo “empirico” di Sesto lo rende diffidente verso ogni indagine rivolta a strutture e processi che vanno al di là di ciò che è direttamente osservabile ed esperibile, senza una solida capacità di discriminazione fra scienze e pseudoscienze. A quanto pare, riuscire a separare i casi di scetticismo “buono” dai casi di scetticismo “cattivo” non è solo un problema dei nostri tempi. E anche questa è una delle lezioni di questo bel libro.

Note

1) H.W. Herr, 2005. “Franklin, Lavoisier, and Mesmer: Origins of the controlled clinical trial”, in Urologic Oncology, vol. 23, n. 5