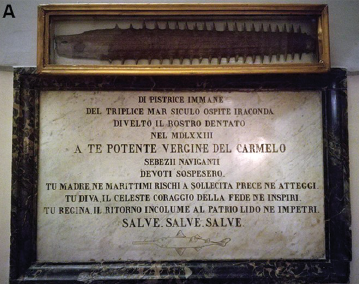

La teca con la reliquia e la targa che ne racconta la storia © Fioravanti T. et al/Contribution to Zoology

Maggiori dettagli si trovano in un libro del 1588 del cronista Tommaso Costo[1]. Secondo il racconto, il bastimento degli offerenti era parte della flotta di Giovanni d’Austria, che nel 1571 aveva sconfitto gli Ottomani a Lepanto e due anni dopo si era imbarcato alla conquista di Tunisi. Il resto ha il sapore della leggenda: la nave, che trasporta vettovaglie per l’esercito da Napoli verso Messina, comincia a imbarcare acqua. Ogni tentativo di riparare la falla è vano, fino all’intervento della Vergine del Carmelo: dopo aver invocato il suo aiuto, i marinai si accorgono che il livello dell’acqua ha smesso di salire. Svuotata la nave con dei secchi, scoprono un grosso pesce che si è infilato nella chiglia, tappando lo squarcio. La reliquia conservata a Napoli potrebbe dunque appartenere all’animale che aveva salvato la nave dal naufragio?

Probabilmente no. I dubbi sulla sua autenticità arrivano dalle analisi scientifiche pubblicate recentemente sulla rivista Contribution to Zoology[2] da un team coordinato da Vincenzo Caputo Barucchi e a cui hanno contribuito l’Università Politecnica delle Marche, la FAO, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e l’Università Federico II di Napoli. L’analisi morfologica del rostro ha permesso di identificarlo come appartenente a una Pristis pectinata, una specie di pesce sega in via d’estinzione diffusa nel Golfo del Messico, ben lontano dal Tirreno. Questa ipotesi è stata confermata dall’analisi del DNA estratto dalla cartilagine della reliquia: il suo genoma è risultato molto simile a quello dei suoi conspecifici che vivono nei mari caraibici. Un ulteriore elemento sull’autenticità dell’ex voto arriva dal test al radiocarbonio: il rostro risale infatti alla metà dell’Ottocento, e non alla fine del Cinquecento come la tradizione vorrebbe indicare.

Quindi, come spiegare la reliquia del pesce sega nella Basilica del Carmine Maggiore? Una possibile risposta è che si tratti di un souvenir portato in Italia da qualche commerciante o marinaio della zona: fin dal XVI secolo, infatti, i rostri di pesce sega erano molto apprezzati come curiosità e venivano esposti nelle wunderkammer europee.

La datazione al radiocarbonio, inoltre, corrisponde alle prime menzioni storiche della reliquia: libri come quello di Tommaso Costo, pur descrivendo il miracolo, non parlano del rostro, ma raccontano invece che i marinai avrebbero offerto alla Vergine un modellino della loro imbarcazione. Per contro, si sa invece che il rostro fu analizzato nel 1853 da Oronzo Gabriele Costa, professore di zoologia a Napoli. In quell’anno il re di Baviera Massimiliano II si recò a visitare la basilica del Carmine per rendere omaggio alla tomba del suo antenato Corradino di Svevia; il sovrano era un grande appassionato di scienze naturali e i frati carmelitani pensarono di celebrarne la visita commissionando un’indagine sulla curiosa reliquia zoologica in loro possesso[3]. A quel punto, quindi, il rostro era già nel santuario. Forse venne messo lì per sostituire il modellino di nave, andato perduto, oppure come “illustrazione” del presunto miracolo. Ma non può essere il reperto originale.

Note

1) Costo T., 1588. Giunta di tre libri di Tomaso Costo cittadino napoletano al Compendio dell'istoria del regno di Napoli

2) Fioravanti T. et al., 2023. “The sawfish (Rhinopristiformes, Pristidae) rostrum displayed in the Basilica Santuario del Carmine Maggiore in Naples, Italy: A long story of legends and taxonomic errors”, in Contributions to Zoology

3) De Robertis G., 1853. Del Rostro di Sega Marina (pristis antiquorum) che conservasi nella reale chiesa del Carmine Maggiore di questa città di Napoli in memorie di portento oprato da Maria SSa. del Carmine