La civiltà egizia, per via delle sue peculiarità e il fascino esotico, ha da sempre generato una forte attrazione nei confronti di popoli più o meno vicini, geograficamente o temporalmente parlando. Nel corso dei secoli, infatti, si sono verificati diversi fenomeni di egittomania a seguito di eventi storici, come la vittoria di Ottaviano contro Marco Antonio e Cleopatra, la visita di Adriano nelle province orientali dell’impero, l’anastilosi degli obelischi nella Roma papale, il ritrovamento del tempio di Iside a Pompei (che ispirò le scenografie della prima del Flauto Magico di Mozart), la campagna militare di Napoleone in Egitto, la decifrazione del geroglifico da parte di Champollion e la scoperta della tomba di Tutankhamon.

Questa costante fascinazione si è spesso accompagnata a una scarsa conoscenza della vera essenza della cultura nilotica, dovuta senz’altro alla chiusura stessa della società egizia, ma soprattutto all’oblio della sua scrittura, praticamente dimenticata dalla fine del IV secolo d.C. al 1822. Curiosità e ignoranza insieme possono originare luoghi comuni e leggende, che abbondano quando si parla di antico Egitto. D’altronde, la tradizione delle bufale faraoniche è millenaria.

Erodoto, per esempio, seppur sia una fonte d’informazioni imprescindibile, non sempre era dedito al double-check sulle notizie di seconda mano che, a suo dire, ottenne dai sacerdoti di Menfi. Lo storico di Alicarnasso, insieme all’epopea biblica degli Ebrei raccontata nell’Esodo, è tra i maggiori responsabili della diceria secondo la quale le grandi opere egizie, in particolare le piramidi, sarebbero state costruite da schiavi. Questa congettura, nonostante sia stata smentita, come vedremo, da 200 anni di scoperte archeologiche e studio dei testi, purtroppo permane tutt’oggi nei sussidiari delle scuole primarie, materializzata nella famigerata “piramide sociale”. Invece, per via di un’errata interpretazione del termine mummiya, bitume naturale presente nelle opere di medici arabi e persiani medievali, gli Europei divennero veri e propri cannibali e cominciarono ad assumere, almeno fino al XVIII secolo, polvere di mummia convinti delle sue proprietà medicamentose.

Si potrebbe pensare che la nascita del metodo scientifico e l’avanzamento delle conoscenze umane abbiano messo un freno a queste bufale; in realtà, nel XX secolo l’interesse verso l’antico Egitto non si è spento e, al contrario, la popolarità delle false notizie è addirittura cresciuta esponenzialmente, favorita dalla velocità di diffusione dei media tradizionali (libri, giornali, riviste, radio, cinema e televisione) e, con il nuovo millennio, di Web e social network. Il fenomeno è di certo applicabile a ogni settore della nostra società, ma nello specifico l’archeologia è stata funestata dallo sviluppo di un filone parallelo di studi “indipendenti/alternativi” contrapposti a quelli “dogmatici/ufficiali”, dovuto di certo al fascino indiscusso della disciplina, ma soprattutto alla scarsa attenzione degli specialisti alla comunicazione divulgativa.

La pseudoarcheologia, nota anche come fantarcheologia, è stata citata per la prima volta nel 1919 in The Book of the Damned di Charles Hoy Fort che l’annoverò tra le altre pseudoscienze destinate a essere, per l’appunto, “dannate” dalla casta del sapere. In tutto questo, il “misterioso” Egitto è sempre stato terreno fertile per teorie, per lo meno fantasiose, tra numerologia, onomastica spinta, misticismo o, più pragmaticamente, propaganda politica e religiosa. Non è un caso che, già nel 1935, l’archeologo e ufficiale della marina britannica Noel Wheeler abbia coniato causticamente il termine pyramidiot per definire i seguaci di queste tesi alternative. I “piramidioti” sono ancora molto attivi e mescolano vecchi luoghi comuni con nuove fake news per sostenere complottismi e negazionismi vari. È capitato, per esempio, che una scena di produzione di arredi templari, dipinta nella tomba dello scultore Ipuy del villaggio di Deir el-Medina (XIII sec. a.C.), fosse sfruttata dai no-vax per boicottare i tamponi antigenici usati per diagnosticare COVID-19. Infatti, il particolare di un uomo, forse un medico, che trucca un carpentiere con del kohl – cosmetico utilizzato anche per prevenire le infezioni dell’occhio – è stato interpretato come la testimonianza dell’esistenza di un antico sistema di punizione degli schiavi attraverso il danneggiamento della ghiandola pituitaria, perpetrato ancora oggi dal Nuovo Ordine Mondiale per controllare la volontà delle masse.

Perfino un recente candidato alla Casa Bianca ha comunicato in pubblico una bufala faraonica. Ben Carson, ex neurochirurgo in corsa contro Trump alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, è infatti ricordato più per le sue idee religiose estreme che per i successi politici. Da membro della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, e quindi sostenitore dell’infallibilità delle Sacre Scritture, Carson ha affermato che le piramidi non sono tombe, bensì granai realizzati da Giuseppe figlio di Giacobbe. Fra l’altro, che le piramidi siano magazzini usati per accumulare cereali per i periodi di vacche magre non è affatto riportato nella Genesi, ma è una erronea reinterpretazione medievale.

La prima grande bufala archeologica con un impatto mediatico a livello mondiale, ancora oggi non eguagliato, fu senz’altro quella della maledizione della tomba di Tutankhamon. La celebre scoperta di Howard Carter del 1922 non aveva precedenti e le “cose meravigliose” recuperate dalla sepoltura del giovane faraone colpirono l’immaginario del grande pubblico, influenzando letteratura, architettura, moda, musica, cinema e pubblicità dell’epoca. Il potenziale economico del ritrovamento fu subito evidente e i giornali di tutto il globo fecero a gara per spartirsi la torta dei ricavati. Tuttavia, il finanziatore della missione, Lord Carnarvon, per rientrare delle pesanti spese, vendette l’esclusiva al Times e permise solo al giornalista Arthur Merton di accedere all’area di scavo, scattare foto agli oggetti del corredo e usufruire di informazioni di prima mano. Quindi, l’unico modo di cavalcare la notizia per le testate escluse era quello di inventarsi fatti di sana pianta. Così, attingendo a pettegolezzi, superstizioni e cliché letterari, sulle prime pagine di quotidiani e riviste iniziarono a essere riportati accadimenti oscuri come blackout improvvisi, incidenti e continue morti tra i membri del team di Carter. Dopo il canarino dell’archeologo, ingoiato da un cobra, fu il turno di Carnarvon che, pochi mesi dopo l’apertura della tomba, si spense a causa di un’infezione fulminante che egli stesso causò incidendo una puntura d’insetto mentre si radeva la barba.

Questa morte, seppur perfettamente spiegabile, amplificò le voci di una presunta maledizione che ancora oggi sono largamente credute. Tra i fautori della loro diffusione ci furono anche famosi personaggi come Arthur Weigall, egittologo ma corrispondente del Daily Mail, la poetessa e spiritista britannica Marie Corelli e Sir Arthur Conan Doyle. Lo scrittore scozzese, nonostante sia il padre del personaggio più razionale della letteratura mondiale, non era nuovo a idee su un Egitto paranormale che riportò in diverse sue opere; per esempio, era convinto che la cosiddetta “Unlucky mummy”, un falso coperchio (la tavola che andava direttamente sulla mummia) del British Museum, portasse sfortuna a tutti coloro che ne venivano a contatto. Altri l’hanno perfino collocata a bordo del Titanic, sebbene non si sia mossa da Londra fino al 1990.

Tornando alla maledizione di Tutankhamon, nel corso dei decenni si è cercato di trovare alle misteriose scomparse spiegazioni più scientifiche dell’azione di forze sovrannaturali: batteri, virus, spore di funghi velenosi, gas radon o semplici coincidenze. In realtà, è bastato controllare i dati anagrafici delle presunte vittime e, più in generale, di tutti coloro che erano presenti all’apertura della KV 62. Uno studio del 2002, pubblicato sul British Medical Journal[1], ha infatti evidenziato che l’età media di morte delle persone coinvolte supera i settant'anni e che comunque il decesso è sopraggiunto oltre vent'anni dopo il primo contatto con la tomba. Risulta quindi tutta una montatura giornalistica che utilizzò gli stessi strumenti che ora osserviamo nelle fake news che infestano il Web: argomento di stretta attualità, titoli a impatto e immagini evocative. D’altronde, il celebre monito che sarebbe stato iscritto in geroglifico sulla prima porta sigillata - «La morte scenderà su agili ali per colui che profanerà la tomba del faraone» - non compare in nessuno degli scatti del fotografo della missione, Harry Burton.

Una nuova linfa vitale e un risvolto più fantascientifico alle teorie pseudoarcheologiche sull’antico Egitto arrivarono con gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso e i best sellers di Morris Ketchum Jessup, Peter Kolosimo, Erich von Däniken e, più recentemente, Robert Bauval e Graham Hancock. In una sostanziale sfiducia nelle capacità umane, questi autori hanno cercato improbabili retrodatazioni e tracce d’interventi di civiltà perdute ultratecnologiche o di “antichi astronauti” nella costruzione di piramidi e altre opere monumentali in tutto il mondo. La prova di questi aiuti esterni starebbe soprattutto nei cosiddetti OOPArt (Out of Place Artifacts), oggetti apparentemente attuali, ma ritrovati in contesti archeologici.

Infatti, nella cultura materiale egiziana s’incontrano curiosi reperti o ambigue rappresentazioni iconografiche che l’occhio moderno può interpretare come gigantesche lampadine, velivoli o addirittura umanoidi venuti dallo spazio. Molto spesso il meccanismo che porta a riconoscere forme più consuete in un sistema figurativo ben lontano dal nostro è un fenomeno psicologico chiamato pareidolia. Così come il cervello ci spinge a vedere animali tra le nuvole o espressioni sbigottite sulle facciate delle case, l’incrocio casuale di due segni geroglifici può apparire molto simile a un carro armato. È il caso dei famosi “geroglifici di Abido” incisi su un architrave del tempio di Osiride, fatto costruire da Seti I (1290-1279 a.C.) e completato dal figlio Ramesse II (1279-1212 a.C.). Nel testo colpisce l’incredibile presenza di mezzi di trasporto volanti, un elicottero, un dirigibile e un jet, oltre alla già menzionata macchina bellica terrestre. Cosa ci faccia un simile armamentario in un santuario egizio sarebbe apparentemente inspiegabile. In realtà, si tratta della sovrapposizione delle titolature reali dei due faraoni: quella originaria di Seti I, scolpita direttamente sulla pietra, e quella del successore, in stucco e parzialmente caduta, che copre la precedente per appropriarsi della paternità dell’opera. Ecco, quindi, che un arco messo in orizzontale e un braccio con una mano che impugna un bastone insieme diventano un Apache.

Ma ci sono molti altri esempi. Un semplice vaso raffigurato nella tomba di Ptahhotep, visir sepolto a Saqqara intorno al 2400 a.C., è stato definito come un “Grigio”. In alcune foto sgranate che circolano su Internet, infatti, il contenitore per libagioni sembra il corpo di un alieno, mentre un fiore e due boccioli di loto la testa con i grandi occhi neri. Sempre dallo stesso sito, una piccola statuetta di falco realizzata in legno di sicomoro nel III secolo a.C. è stata interpretata come un modellino di aliante. La forma affusolata, le ali spiegate, la coda posta in verticale sarebbero tutti accorgimenti progettati consapevolmente per fornire all’oggetto la capacità di planare. Per testarne l’aerodinamica, si è ricorso perfino alla galleria del vento con riproduzioni, più o meno accurate, che alla fine hanno stabilito quanto le ali siano irregolari – addirittura una più lunga dell’altra – e che, senza modifiche alla coda con l’aggiunta di un alettone, il volo sarebbe completamente instabile.

Tuttavia, l’OOPArt più noto in assoluto, insieme alla “pila di Baghdad” e all’“astronauta di Palenque”, si trova ancora in Egitto, in una cripta del tempio di Hathor a Dendera. Al di sotto del santuario, le pareti di stanze che servivano per conservare gli arredi sacri furono ricoperte di testi geroglifici e rilievi sotto Tolomeo XII (80-51 a.C.). Nulla di strano rispetto ad altri edifici religiosi, se non fosse per la presunta raffigurazione di un anacronistico sistema d’illuminazione composto da generatori elettrici, cavi, corpi globulari di vetro e filamenti metallici a incandescenza. Già alla fine del XIX secolo, circa quarant'anni dopo la scoperta delle cripte effettuata nel 1857 da Auguste Mariette, lo scienziato britannico Norman Lockyer affermò che sulle lastre parietali erano rappresentate grosse lampade simili ai “tubi di Crookes”. Secondo alcuni, questo sistema, brevettato intorno ai primi anni ’70 dell’Ottocento, sarebbe ispirato alle pubblicazioni dell’egittologo francese, quando in realtà fu lo sviluppo dell’invenzione di un altro fisico e comunque precedente alla stampa dei volumi sul tempio di Dendera.

Ancora una volta, per arrivare alla corretta decodificazione della scena, basterebbe interpellare un esperto che abbia familiarità con la religione egizia, l’apparato iconografico dell’epoca e la scrittura geroglifica. La quarta camera sotterranea, così come le altre, è consacrata a una divinità, nello specifico Horus Sematawy, il giovane Sole che sorge. I rilievi riproducono proprio il mito cosmogonico della nascita del dio, non a caso nel santuario dedicato alla madre Hathor: un serpente spunta da un fiore di loto che, a sua volta, sboccia dalle acque dell’oceano primordiale Nun. La stessa scena è riportata, anche meno equivocamente, in altri punti dell’edificio e in diversi templi in Egitto. Inoltre, i concetti di rinascita e rigenerazione quotidiana del Sole si collegano alla precisa descrizione dei preziosi oggetti custoditi in questi ambienti che, ironia della sorte, rimanevano quasi sempre al buio, salvando i sacerdoti da salate bollette della luce. Parte del testo cita letteralmente la forma, il materiale e le dimensioni dell’effigie divina che veniva portata in processione e mostrata ai fedeli una volta l’anno: «Horus Sematawy, il grande dio che prende posto in Eliopoli, l’anima vivente nel loto e nella barca notturna, ferro, 4 palmi».

Non si può poi non parlare dei numerosissimi falsi miti che ruotano attorno alla Piramide di Cheope, anche se sarebbe necessaria una pubblicazione a parte. D’altronde, è comprensibile l’enorme suggestione provocata dalla maestosità e dall’antichità dell’ultima rimasta tra le sette meraviglie del mondo antico. Il succitato Wheeler dedicò un intero articolo scientifico[2] – dove curiosamente si legge un precoce riferimento ai terrapiattisti – per smascherare la già vasta letteratura pseudoarcheologica dell’epoca incentrata sulle piramidi.

Queste strutture erano ammantate di un’aura magica, delle cui presunte simbologie spiritisti e massoni facevano ampio uso. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, diversi sono stati i tentativi di calcolarne misure e proporzioni alla ricerca di messaggi nascosti, profezie e corrispondenze astrali. Addizioni tra altezza e perimetro di base, moltiplicazioni della lunghezza dei passaggi interni per varianti sempre diverse e altri astrusi conti sono stati impiegati per provare una superiore capacità ingegneristica e astronomica degli antichi Egizi, o chi per loro, rispetto alla nostra. L’editore britannico John Tylor – ripreso poi dall’astronomo Charles Piazzi Smyth, forse il padre della piramidologia – notò diverse coincidenze tra le dimensioni della Grande Piramide e le geometrie di Terra e Sistema Solare e, negli anni ’60 dell’Ottocento, elaborò perfino un’unità di misura per spiegarle forzosamente: il “pollice piramidale” (1/1000 maggiore dell’odierno pollice). Inoltre, sono varie le esperienze mistiche vissute all’interno della struttura, compresa la mai verificata notte del 12-13 agosto 1799, passata da Napoleone nella Camera del Re. A tal proposito, i presunti benefici medici e le proprietà magnetico-energetiche delle piramidi, che vanno dalla cura dei reumatismi all’implemento della carica sessuale, dalla conservazione degli alimenti all’affilatura di lamette da barba, sono ascrivibili a banali trovate pubblicitarie di disonesti imbonitori che in questo modo hanno piazzato sul mercato inutili oggetti di forma piramidale.

Aprendo brevemente una parentesi sullo sfruttamento a scopo di lucro dei falsi miti sull’antico Egitto, è interessante menzionare la storia di Padre Crespi, missionario salesiano di origini lombarde che operò tra le tribù native ecuadoriane per sessant’anni, dal 1923 alla sua morte sopraggiunta nel 1982. Seppur laureato in scienze naturali e dotato di una solida cultura, il religioso fu raggirato dalla popolazione locale che approfittò della sua generosità e forse anche della demenza senile. Infatti, Crespi acquistò oltre 50.000 reperti “archeologici”, molti dei quali provenienti dalla Cueva de los Tayos, grotta sul versante amazzonico delle Ande. In particolare, spiccava un misterioso tesoro di oggetti metallici che mostravano un’inspiegabile influenza egizia e vicino-orientale e l’utilizzo di una sconosciuta lingua “antidiluviana”. Ancora oggi circolano sul Web immagini in cui si mettono a confronto quei pezzi con iconografie nilotiche praticamente uguali. La vicenda divenne celebre in tutto il mondo solo nel 1973 con l’uscita del libro L’Oro degli Dei di von Däniken che a sua volta ne approfittò per avallare le sue teorie diffusionistiche su traversate transoceaniche degli antichi Egizi, millenni prima di Colombo e dei conquistadores spagnoli. Il clamore suscitato convinse perfino l’ingegnere scozzese Stan Hall a organizzare nel 1976 un’imponente spedizione – di cui faceva parte anche l’ormai ex astronauta Neil Armstrong – alla ricerca del tesoro e di indizi su Atlantide. Ovviamente nella caverna non fu trovato niente; anzi, con l’occasione fu girato un video nella collezione di Padre Crespi che, in stato un po’ confusionale, accompagnò Hall tra scaffali pieni di moderna paccottiglia in alluminio, ottone e rame – spesso scarti di tubature – realizzata dagli artigiani del posto su ispirazione di immagini prese da libri di storia e riviste di viaggi.

Tornando alle piramidi, ormai non ci sono più scuse. Soprattutto negli ultimi decenni, diverse scoperte hanno dissipato ogni dubbio su datazione e scopo dei monumenti di Giza, cioè tombe reali costruite durante la IV dinastia. Non che ce ne fosse bisogno, perché era già noto il lungo percorso evolutivo che ha portato la mastaba alla prima piramide a gradoni di Djoser (2630 a.C. circa), per poi passare agli esperimenti più o meno riusciti di Snefru fino alla perfezione architettonica delle ultime dimore di Cheope, Chefren e Micerino nel XXVI secolo a.C. Gli artefici non furono schiavi, Atlantidei di 12.000 anni fa o alieni, ma liberi cittadini egiziani impiegati in lavori di corvée nei periodi di piena, quando i campi coltivati erano impraticabili. Di questi operai sono stati ritrovati, rispettivamente da Zahi Hawass e Mark Lehner, le tombe nelle vicinanze del sito e il villaggio, Heit el-Ghurab, con dormitori, edifici amministrativi, officine, magazzini e forni capaci di fornire cibo a migliaia di persone. All’interno delle piramidi si leggono ancora i segni di cava o di costruzione e i graffiti in rosso delle squadre di operai chiamate, per esempio, “Amici di Cheope” o “Ubriaconi di Micerino”. Se tutto ciò non fosse sufficiente a convincere i più scettici, nel 2013 a Wadi el-Jarf, sito sulla costa occidentale del Golfo di Suez, la missione franco-egiziana diretta da Pierre Tallet ha effettuato una scoperta eccezionale che fornisce la prova definitiva sulla datazione della Piramide di Cheope: frammenti di papiro risalenti al 26° anno di regno del faraone. Si tratta del diario personale di Merer, funzionario di medio rango che era stato incaricato di trasportare con barche, dalle cave di Tura a Giza, il bianco calcare di maggior pregio usato come copertura esterna della piramide. A tal proposito, recenti studi[3], grazie a pollini di piante palustri trovati in aree oggi desertiche, hanno evidenziato come la movimentazione del materiale da costruzione fosse agevolata da canali artificiali che collegavano il corso originario del Nilo al cantiere. Può bastare?

I disegni che accompagnano questo articolo sono stati realizzati dai membri della Spedizione toscana in Egitto del 1828-1829, diretta da Ippolito Rosellini (vedi box a p. 30). Insieme alle altre 20.000 carte del Fondo Rosellini, sono oggi conservati presso la Biblioteca Universitaria di Pisa, di cui si ringrazia il direttore, il dottor Daniele Cianchi, per averne concesso la riproduzione.

Il 2022 è stato un anno simbolicamente significativo per l’egittologia perché caratterizzato dalle celebrazioni degli anniversari di due eventi fondamentali per la disciplina: il bicentenario della decifrazione del geroglifico da parte di Jean-François Champollion (1822) e il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon effettuata da Howard Carter (1922). Questi eventi hanno sicuramente portato grande lustro a Francia e Regno Unito, ma non tutti sanno che nel campo esiste un primato tutto italiano. Nel 1826, infatti, fu istituita presso l’Università di Pisa la prima cattedra di Egittologia al mondo, affidata al giovane orientalista pisano Ippolito Rosellini.

Rosellini (1800-1843) era già da due anni professore di Lingue e culture orientali nello stesso ateneo e, quando fu pubblicata la celebre Lettre à M. Dacier dove era illustrata la chiave interpretativa per la decifrazione del geroglifico, fu tra i più ferventi sostenitori di Champollion quando in Italia, al contrario, l’intuizione dello studioso di Figeac aveva avuto reazioni piuttosto critiche.

I due si conobbero nel 1825 a Firenze o più probabilmente a Livorno, mentre il francese stava valutando un nucleo di antichità sbarcato dall’Egitto, che sarebbe stato poi acquistato per il Louvre. Il porto labronico, infatti, più per motivazioni fiscali che per posizione geografica, nella prima metà del XIX secolo era lo scalo privilegiato per l’arrivo delle prime collezioni egizie che confluirono nei grandi musei europei. Tra Rosellini e Champollion nacque un sincero rapporto di amicizia e stima reciproca che si concretizzò in una proficua collaborazione lavorativa. Il pisano imparò geroglifico e copto dal “maestro” francese, ma contraccambiò con lezioni di ebraico. Insieme intrapresero un viaggio da Firenze a Napoli, passando per Roma e Benevento, alla ricerca di monumenti egizi per affinare il metodo di decifrazione di Champollion. D’altronde, la nostra penisola era il luogo migliore allo scopo, dopo l’Egitto ovviamente, grazie ai reperti conservati nel neonato Museo Egizio di Torino (1824) e alle vestigia nilotiche trasportate qui in epoca romana; basti pensare ai tanti obelischi della capitale.

Tuttavia, l’Italia non poteva bastare, così i due progettarono una missione scientifica congiunta in Egitto, la prima egittologica a tutti gli effetti perché quella di Napoleone e i suoi savant del 1798-1801 non aveva ancora gli strumenti per comprendere cosa fosse scritto sui monumenti visitati. Su decisa spinta del granduca di Toscana Leopoldo II, anche il re di Francia Carlo X si convinse a cofinanziare la Spedizione franco-toscana, che sbarcò nel porto di Alessandria il 18 agosto 1828. I due gruppi, pur distinti, collaborarono strettamente nell’effettuare scavi, acquistare antichità e documentare testi e scene dalle pareti di tombe e templi. In particolare, i membri che accompagnarono Rosellini per la parte toscana furono lo zio Gaetano, ingegnere e architetto, i disegnatori Giuseppe Angelelli, Salvador Cherubini e Alessandro Ricci – che era anche il medico del gruppo – e il botanico Giuseppe Raddi, coadiuvato dall’assistente Felice Galastri, poi sostituito da Carlo Bolano. In circa 15 mesi, furono visitate decine di siti lungo tutta la Valle del Nilo, dalla costa del Mediterraneo fino alla Nubia.

Bisogna immaginare le enormi difficoltà e i pericoli letali di un’impresa del genere effettuata all’inizio dell’Ottocento: Raddi, colto da una violenta infezione intestinale, non rientrò mai in patria, morendo a Rodi durante il viaggio di ritorno, mentre Ricci fu punto al tallone da uno scorpione, con una conseguente infermità che lo accompagnò fino alla morte. Nonostante ciò, la Spedizione raccolse migliaia di reperti, confluiti in gran parte al Louvre e nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, e una eccezionale mole di documenti che servì alla pubblicazione dei risultati scientifici nei volumi dei Monumenti dell’Egitto e della Nubia (1832-1844). Le carte originarie, tra appunti manoscritti e oltre 1300 magnifici disegni, oggi sono riunite nel Fondo Rosellini presso la Biblioteca Universitaria di Pisa e costituiscono una fondamentale fonte di informazioni su un patrimonio storico, spesso ormai perduto.

Questa costante fascinazione si è spesso accompagnata a una scarsa conoscenza della vera essenza della cultura nilotica, dovuta senz’altro alla chiusura stessa della società egizia, ma soprattutto all’oblio della sua scrittura, praticamente dimenticata dalla fine del IV secolo d.C. al 1822. Curiosità e ignoranza insieme possono originare luoghi comuni e leggende, che abbondano quando si parla di antico Egitto. D’altronde, la tradizione delle bufale faraoniche è millenaria.

Erodoto, per esempio, seppur sia una fonte d’informazioni imprescindibile, non sempre era dedito al double-check sulle notizie di seconda mano che, a suo dire, ottenne dai sacerdoti di Menfi. Lo storico di Alicarnasso, insieme all’epopea biblica degli Ebrei raccontata nell’Esodo, è tra i maggiori responsabili della diceria secondo la quale le grandi opere egizie, in particolare le piramidi, sarebbero state costruite da schiavi. Questa congettura, nonostante sia stata smentita, come vedremo, da 200 anni di scoperte archeologiche e studio dei testi, purtroppo permane tutt’oggi nei sussidiari delle scuole primarie, materializzata nella famigerata “piramide sociale”. Invece, per via di un’errata interpretazione del termine mummiya, bitume naturale presente nelle opere di medici arabi e persiani medievali, gli Europei divennero veri e propri cannibali e cominciarono ad assumere, almeno fino al XVIII secolo, polvere di mummia convinti delle sue proprietà medicamentose.

Ramesse II colpisce nemici stranieri davanti ad Amon-Ra; Tempio maggiore di Abu Simbel © BUP, Fondo Rosellini, Ms. 300.1.109

Si potrebbe pensare che la nascita del metodo scientifico e l’avanzamento delle conoscenze umane abbiano messo un freno a queste bufale; in realtà, nel XX secolo l’interesse verso l’antico Egitto non si è spento e, al contrario, la popolarità delle false notizie è addirittura cresciuta esponenzialmente, favorita dalla velocità di diffusione dei media tradizionali (libri, giornali, riviste, radio, cinema e televisione) e, con il nuovo millennio, di Web e social network. Il fenomeno è di certo applicabile a ogni settore della nostra società, ma nello specifico l’archeologia è stata funestata dallo sviluppo di un filone parallelo di studi “indipendenti/alternativi” contrapposti a quelli “dogmatici/ufficiali”, dovuto di certo al fascino indiscusso della disciplina, ma soprattutto alla scarsa attenzione degli specialisti alla comunicazione divulgativa.

La pseudoarcheologia, nota anche come fantarcheologia, è stata citata per la prima volta nel 1919 in The Book of the Damned di Charles Hoy Fort che l’annoverò tra le altre pseudoscienze destinate a essere, per l’appunto, “dannate” dalla casta del sapere. In tutto questo, il “misterioso” Egitto è sempre stato terreno fertile per teorie, per lo meno fantasiose, tra numerologia, onomastica spinta, misticismo o, più pragmaticamente, propaganda politica e religiosa. Non è un caso che, già nel 1935, l’archeologo e ufficiale della marina britannica Noel Wheeler abbia coniato causticamente il termine pyramidiot per definire i seguaci di queste tesi alternative. I “piramidioti” sono ancora molto attivi e mescolano vecchi luoghi comuni con nuove fake news per sostenere complottismi e negazionismi vari. È capitato, per esempio, che una scena di produzione di arredi templari, dipinta nella tomba dello scultore Ipuy del villaggio di Deir el-Medina (XIII sec. a.C.), fosse sfruttata dai no-vax per boicottare i tamponi antigenici usati per diagnosticare COVID-19. Infatti, il particolare di un uomo, forse un medico, che trucca un carpentiere con del kohl – cosmetico utilizzato anche per prevenire le infezioni dell’occhio – è stato interpretato come la testimonianza dell’esistenza di un antico sistema di punizione degli schiavi attraverso il danneggiamento della ghiandola pituitaria, perpetrato ancora oggi dal Nuovo Ordine Mondiale per controllare la volontà delle masse.

Perfino un recente candidato alla Casa Bianca ha comunicato in pubblico una bufala faraonica. Ben Carson, ex neurochirurgo in corsa contro Trump alle primarie del Partito Repubblicano per le elezioni presidenziali statunitensi del 2016, è infatti ricordato più per le sue idee religiose estreme che per i successi politici. Da membro della Chiesa Avventista del Settimo Giorno, e quindi sostenitore dell’infallibilità delle Sacre Scritture, Carson ha affermato che le piramidi non sono tombe, bensì granai realizzati da Giuseppe figlio di Giacobbe. Fra l’altro, che le piramidi siano magazzini usati per accumulare cereali per i periodi di vacche magre non è affatto riportato nella Genesi, ma è una erronea reinterpretazione medievale.

Ramesse II sconfigge due nemici libici; Tempio maggiore di Abu Simbel © BUP, Fondo Rosellini, Ms. 300.1.113

Maledizioni a scoppio ritardato

La prima grande bufala archeologica con un impatto mediatico a livello mondiale, ancora oggi non eguagliato, fu senz’altro quella della maledizione della tomba di Tutankhamon. La celebre scoperta di Howard Carter del 1922 non aveva precedenti e le “cose meravigliose” recuperate dalla sepoltura del giovane faraone colpirono l’immaginario del grande pubblico, influenzando letteratura, architettura, moda, musica, cinema e pubblicità dell’epoca. Il potenziale economico del ritrovamento fu subito evidente e i giornali di tutto il globo fecero a gara per spartirsi la torta dei ricavati. Tuttavia, il finanziatore della missione, Lord Carnarvon, per rientrare delle pesanti spese, vendette l’esclusiva al Times e permise solo al giornalista Arthur Merton di accedere all’area di scavo, scattare foto agli oggetti del corredo e usufruire di informazioni di prima mano. Quindi, l’unico modo di cavalcare la notizia per le testate escluse era quello di inventarsi fatti di sana pianta. Così, attingendo a pettegolezzi, superstizioni e cliché letterari, sulle prime pagine di quotidiani e riviste iniziarono a essere riportati accadimenti oscuri come blackout improvvisi, incidenti e continue morti tra i membri del team di Carter. Dopo il canarino dell’archeologo, ingoiato da un cobra, fu il turno di Carnarvon che, pochi mesi dopo l’apertura della tomba, si spense a causa di un’infezione fulminante che egli stesso causò incidendo una puntura d’insetto mentre si radeva la barba.

Questa morte, seppur perfettamente spiegabile, amplificò le voci di una presunta maledizione che ancora oggi sono largamente credute. Tra i fautori della loro diffusione ci furono anche famosi personaggi come Arthur Weigall, egittologo ma corrispondente del Daily Mail, la poetessa e spiritista britannica Marie Corelli e Sir Arthur Conan Doyle. Lo scrittore scozzese, nonostante sia il padre del personaggio più razionale della letteratura mondiale, non era nuovo a idee su un Egitto paranormale che riportò in diverse sue opere; per esempio, era convinto che la cosiddetta “Unlucky mummy”, un falso coperchio (la tavola che andava direttamente sulla mummia) del British Museum, portasse sfortuna a tutti coloro che ne venivano a contatto. Altri l’hanno perfino collocata a bordo del Titanic, sebbene non si sia mossa da Londra fino al 1990.

Ramesse II presenta dei prigionieri nubiani ad AmonRa, Mut e il faraone deificato; Tempio maggiore di Abu Simbel © BUP, Fondo Rosellini, Ms. 300.1.116

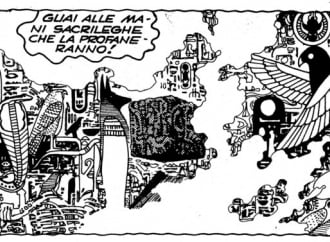

Tornando alla maledizione di Tutankhamon, nel corso dei decenni si è cercato di trovare alle misteriose scomparse spiegazioni più scientifiche dell’azione di forze sovrannaturali: batteri, virus, spore di funghi velenosi, gas radon o semplici coincidenze. In realtà, è bastato controllare i dati anagrafici delle presunte vittime e, più in generale, di tutti coloro che erano presenti all’apertura della KV 62. Uno studio del 2002, pubblicato sul British Medical Journal[1], ha infatti evidenziato che l’età media di morte delle persone coinvolte supera i settant'anni e che comunque il decesso è sopraggiunto oltre vent'anni dopo il primo contatto con la tomba. Risulta quindi tutta una montatura giornalistica che utilizzò gli stessi strumenti che ora osserviamo nelle fake news che infestano il Web: argomento di stretta attualità, titoli a impatto e immagini evocative. D’altronde, il celebre monito che sarebbe stato iscritto in geroglifico sulla prima porta sigillata - «La morte scenderà su agili ali per colui che profanerà la tomba del faraone» - non compare in nessuno degli scatti del fotografo della missione, Harry Burton.

Scena dal Libro delle Caverne e il ba di Ra in forma di uccello dalla testa di ariete; tomba di Tausert e Setnakht, Valle dei Re © BUP, Fondo Rosellini, Ms. 300.3.193

Pareidolie fantarcheologiche

Una nuova linfa vitale e un risvolto più fantascientifico alle teorie pseudoarcheologiche sull’antico Egitto arrivarono con gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso e i best sellers di Morris Ketchum Jessup, Peter Kolosimo, Erich von Däniken e, più recentemente, Robert Bauval e Graham Hancock. In una sostanziale sfiducia nelle capacità umane, questi autori hanno cercato improbabili retrodatazioni e tracce d’interventi di civiltà perdute ultratecnologiche o di “antichi astronauti” nella costruzione di piramidi e altre opere monumentali in tutto il mondo. La prova di questi aiuti esterni starebbe soprattutto nei cosiddetti OOPArt (Out of Place Artifacts), oggetti apparentemente attuali, ma ritrovati in contesti archeologici.

Infatti, nella cultura materiale egiziana s’incontrano curiosi reperti o ambigue rappresentazioni iconografiche che l’occhio moderno può interpretare come gigantesche lampadine, velivoli o addirittura umanoidi venuti dallo spazio. Molto spesso il meccanismo che porta a riconoscere forme più consuete in un sistema figurativo ben lontano dal nostro è un fenomeno psicologico chiamato pareidolia. Così come il cervello ci spinge a vedere animali tra le nuvole o espressioni sbigottite sulle facciate delle case, l’incrocio casuale di due segni geroglifici può apparire molto simile a un carro armato. È il caso dei famosi “geroglifici di Abido” incisi su un architrave del tempio di Osiride, fatto costruire da Seti I (1290-1279 a.C.) e completato dal figlio Ramesse II (1279-1212 a.C.). Nel testo colpisce l’incredibile presenza di mezzi di trasporto volanti, un elicottero, un dirigibile e un jet, oltre alla già menzionata macchina bellica terrestre. Cosa ci faccia un simile armamentario in un santuario egizio sarebbe apparentemente inspiegabile. In realtà, si tratta della sovrapposizione delle titolature reali dei due faraoni: quella originaria di Seti I, scolpita direttamente sulla pietra, e quella del successore, in stucco e parzialmente caduta, che copre la precedente per appropriarsi della paternità dell’opera. Ecco, quindi, che un arco messo in orizzontale e un braccio con una mano che impugna un bastone insieme diventano un Apache.

Ma ci sono molti altri esempi. Un semplice vaso raffigurato nella tomba di Ptahhotep, visir sepolto a Saqqara intorno al 2400 a.C., è stato definito come un “Grigio”. In alcune foto sgranate che circolano su Internet, infatti, il contenitore per libagioni sembra il corpo di un alieno, mentre un fiore e due boccioli di loto la testa con i grandi occhi neri. Sempre dallo stesso sito, una piccola statuetta di falco realizzata in legno di sicomoro nel III secolo a.C. è stata interpretata come un modellino di aliante. La forma affusolata, le ali spiegate, la coda posta in verticale sarebbero tutti accorgimenti progettati consapevolmente per fornire all’oggetto la capacità di planare. Per testarne l’aerodinamica, si è ricorso perfino alla galleria del vento con riproduzioni, più o meno accurate, che alla fine hanno stabilito quanto le ali siano irregolari – addirittura una più lunga dell’altra – e che, senza modifiche alla coda con l’aggiunta di un alettone, il volo sarebbe completamente instabile.

Tuttavia, l’OOPArt più noto in assoluto, insieme alla “pila di Baghdad” e all’“astronauta di Palenque”, si trova ancora in Egitto, in una cripta del tempio di Hathor a Dendera. Al di sotto del santuario, le pareti di stanze che servivano per conservare gli arredi sacri furono ricoperte di testi geroglifici e rilievi sotto Tolomeo XII (80-51 a.C.). Nulla di strano rispetto ad altri edifici religiosi, se non fosse per la presunta raffigurazione di un anacronistico sistema d’illuminazione composto da generatori elettrici, cavi, corpi globulari di vetro e filamenti metallici a incandescenza. Già alla fine del XIX secolo, circa quarant'anni dopo la scoperta delle cripte effettuata nel 1857 da Auguste Mariette, lo scienziato britannico Norman Lockyer affermò che sulle lastre parietali erano rappresentate grosse lampade simili ai “tubi di Crookes”. Secondo alcuni, questo sistema, brevettato intorno ai primi anni ’70 dell’Ottocento, sarebbe ispirato alle pubblicazioni dell’egittologo francese, quando in realtà fu lo sviluppo dell’invenzione di un altro fisico e comunque precedente alla stampa dei volumi sul tempio di Dendera.

Ancora una volta, per arrivare alla corretta decodificazione della scena, basterebbe interpellare un esperto che abbia familiarità con la religione egizia, l’apparato iconografico dell’epoca e la scrittura geroglifica. La quarta camera sotterranea, così come le altre, è consacrata a una divinità, nello specifico Horus Sematawy, il giovane Sole che sorge. I rilievi riproducono proprio il mito cosmogonico della nascita del dio, non a caso nel santuario dedicato alla madre Hathor: un serpente spunta da un fiore di loto che, a sua volta, sboccia dalle acque dell’oceano primordiale Nun. La stessa scena è riportata, anche meno equivocamente, in altri punti dell’edificio e in diversi templi in Egitto. Inoltre, i concetti di rinascita e rigenerazione quotidiana del Sole si collegano alla precisa descrizione dei preziosi oggetti custoditi in questi ambienti che, ironia della sorte, rimanevano quasi sempre al buio, salvando i sacerdoti da salate bollette della luce. Parte del testo cita letteralmente la forma, il materiale e le dimensioni dell’effigie divina che veniva portata in processione e mostrata ai fedeli una volta l’anno: «Horus Sematawy, il grande dio che prende posto in Eliopoli, l’anima vivente nel loto e nella barca notturna, ferro, 4 palmi».

Un nubiano porta in tributo un leopardo e un tronco d’ebano; tomba di Rekhmira, Tebe Ovest © BUP, Fondo Rosellini, Ms. 272.205

Piramidi taumaturgiche

Non si può poi non parlare dei numerosissimi falsi miti che ruotano attorno alla Piramide di Cheope, anche se sarebbe necessaria una pubblicazione a parte. D’altronde, è comprensibile l’enorme suggestione provocata dalla maestosità e dall’antichità dell’ultima rimasta tra le sette meraviglie del mondo antico. Il succitato Wheeler dedicò un intero articolo scientifico[2] – dove curiosamente si legge un precoce riferimento ai terrapiattisti – per smascherare la già vasta letteratura pseudoarcheologica dell’epoca incentrata sulle piramidi.

Queste strutture erano ammantate di un’aura magica, delle cui presunte simbologie spiritisti e massoni facevano ampio uso. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, diversi sono stati i tentativi di calcolarne misure e proporzioni alla ricerca di messaggi nascosti, profezie e corrispondenze astrali. Addizioni tra altezza e perimetro di base, moltiplicazioni della lunghezza dei passaggi interni per varianti sempre diverse e altri astrusi conti sono stati impiegati per provare una superiore capacità ingegneristica e astronomica degli antichi Egizi, o chi per loro, rispetto alla nostra. L’editore britannico John Tylor – ripreso poi dall’astronomo Charles Piazzi Smyth, forse il padre della piramidologia – notò diverse coincidenze tra le dimensioni della Grande Piramide e le geometrie di Terra e Sistema Solare e, negli anni ’60 dell’Ottocento, elaborò perfino un’unità di misura per spiegarle forzosamente: il “pollice piramidale” (1/1000 maggiore dell’odierno pollice). Inoltre, sono varie le esperienze mistiche vissute all’interno della struttura, compresa la mai verificata notte del 12-13 agosto 1799, passata da Napoleone nella Camera del Re. A tal proposito, i presunti benefici medici e le proprietà magnetico-energetiche delle piramidi, che vanno dalla cura dei reumatismi all’implemento della carica sessuale, dalla conservazione degli alimenti all’affilatura di lamette da barba, sono ascrivibili a banali trovate pubblicitarie di disonesti imbonitori che in questo modo hanno piazzato sul mercato inutili oggetti di forma piramidale.

Aprendo brevemente una parentesi sullo sfruttamento a scopo di lucro dei falsi miti sull’antico Egitto, è interessante menzionare la storia di Padre Crespi, missionario salesiano di origini lombarde che operò tra le tribù native ecuadoriane per sessant’anni, dal 1923 alla sua morte sopraggiunta nel 1982. Seppur laureato in scienze naturali e dotato di una solida cultura, il religioso fu raggirato dalla popolazione locale che approfittò della sua generosità e forse anche della demenza senile. Infatti, Crespi acquistò oltre 50.000 reperti “archeologici”, molti dei quali provenienti dalla Cueva de los Tayos, grotta sul versante amazzonico delle Ande. In particolare, spiccava un misterioso tesoro di oggetti metallici che mostravano un’inspiegabile influenza egizia e vicino-orientale e l’utilizzo di una sconosciuta lingua “antidiluviana”. Ancora oggi circolano sul Web immagini in cui si mettono a confronto quei pezzi con iconografie nilotiche praticamente uguali. La vicenda divenne celebre in tutto il mondo solo nel 1973 con l’uscita del libro L’Oro degli Dei di von Däniken che a sua volta ne approfittò per avallare le sue teorie diffusionistiche su traversate transoceaniche degli antichi Egizi, millenni prima di Colombo e dei conquistadores spagnoli. Il clamore suscitato convinse perfino l’ingegnere scozzese Stan Hall a organizzare nel 1976 un’imponente spedizione – di cui faceva parte anche l’ormai ex astronauta Neil Armstrong – alla ricerca del tesoro e di indizi su Atlantide. Ovviamente nella caverna non fu trovato niente; anzi, con l’occasione fu girato un video nella collezione di Padre Crespi che, in stato un po’ confusionale, accompagnò Hall tra scaffali pieni di moderna paccottiglia in alluminio, ottone e rame – spesso scarti di tubature – realizzata dagli artigiani del posto su ispirazione di immagini prese da libri di storia e riviste di viaggi.

Tornando alle piramidi, ormai non ci sono più scuse. Soprattutto negli ultimi decenni, diverse scoperte hanno dissipato ogni dubbio su datazione e scopo dei monumenti di Giza, cioè tombe reali costruite durante la IV dinastia. Non che ce ne fosse bisogno, perché era già noto il lungo percorso evolutivo che ha portato la mastaba alla prima piramide a gradoni di Djoser (2630 a.C. circa), per poi passare agli esperimenti più o meno riusciti di Snefru fino alla perfezione architettonica delle ultime dimore di Cheope, Chefren e Micerino nel XXVI secolo a.C. Gli artefici non furono schiavi, Atlantidei di 12.000 anni fa o alieni, ma liberi cittadini egiziani impiegati in lavori di corvée nei periodi di piena, quando i campi coltivati erano impraticabili. Di questi operai sono stati ritrovati, rispettivamente da Zahi Hawass e Mark Lehner, le tombe nelle vicinanze del sito e il villaggio, Heit el-Ghurab, con dormitori, edifici amministrativi, officine, magazzini e forni capaci di fornire cibo a migliaia di persone. All’interno delle piramidi si leggono ancora i segni di cava o di costruzione e i graffiti in rosso delle squadre di operai chiamate, per esempio, “Amici di Cheope” o “Ubriaconi di Micerino”. Se tutto ciò non fosse sufficiente a convincere i più scettici, nel 2013 a Wadi el-Jarf, sito sulla costa occidentale del Golfo di Suez, la missione franco-egiziana diretta da Pierre Tallet ha effettuato una scoperta eccezionale che fornisce la prova definitiva sulla datazione della Piramide di Cheope: frammenti di papiro risalenti al 26° anno di regno del faraone. Si tratta del diario personale di Merer, funzionario di medio rango che era stato incaricato di trasportare con barche, dalle cave di Tura a Giza, il bianco calcare di maggior pregio usato come copertura esterna della piramide. A tal proposito, recenti studi[3], grazie a pollini di piante palustri trovati in aree oggi desertiche, hanno evidenziato come la movimentazione del materiale da costruzione fosse agevolata da canali artificiali che collegavano il corso originario del Nilo al cantiere. Può bastare?

I disegni che accompagnano questo articolo sono stati realizzati dai membri della Spedizione toscana in Egitto del 1828-1829, diretta da Ippolito Rosellini (vedi box a p. 30). Insieme alle altre 20.000 carte del Fondo Rosellini, sono oggi conservati presso la Biblioteca Universitaria di Pisa, di cui si ringrazia il direttore, il dottor Daniele Cianchi, per averne concesso la riproduzione.

Note

1) Nelson, M. R. 2002. “The mummy's curse: historical cohort study”. In British Medical Journal, n. 325

2) Wheeler, N. F. 1935. “Pyramids and their Purpose III. Pyramid Mysticism and Mystification”. In Antiquity, n. 9

3) Sheisha H. et al. 2022. “Nile waterscapes facilitated the construction of the Giza pyramids during the 3rd millennium BCE”. In PNAS, n. 119

La nascita dell’egittologia italiana

Il 2022 è stato un anno simbolicamente significativo per l’egittologia perché caratterizzato dalle celebrazioni degli anniversari di due eventi fondamentali per la disciplina: il bicentenario della decifrazione del geroglifico da parte di Jean-François Champollion (1822) e il centenario della scoperta della tomba di Tutankhamon effettuata da Howard Carter (1922). Questi eventi hanno sicuramente portato grande lustro a Francia e Regno Unito, ma non tutti sanno che nel campo esiste un primato tutto italiano. Nel 1826, infatti, fu istituita presso l’Università di Pisa la prima cattedra di Egittologia al mondo, affidata al giovane orientalista pisano Ippolito Rosellini.

Rosellini (1800-1843) era già da due anni professore di Lingue e culture orientali nello stesso ateneo e, quando fu pubblicata la celebre Lettre à M. Dacier dove era illustrata la chiave interpretativa per la decifrazione del geroglifico, fu tra i più ferventi sostenitori di Champollion quando in Italia, al contrario, l’intuizione dello studioso di Figeac aveva avuto reazioni piuttosto critiche.

I due si conobbero nel 1825 a Firenze o più probabilmente a Livorno, mentre il francese stava valutando un nucleo di antichità sbarcato dall’Egitto, che sarebbe stato poi acquistato per il Louvre. Il porto labronico, infatti, più per motivazioni fiscali che per posizione geografica, nella prima metà del XIX secolo era lo scalo privilegiato per l’arrivo delle prime collezioni egizie che confluirono nei grandi musei europei. Tra Rosellini e Champollion nacque un sincero rapporto di amicizia e stima reciproca che si concretizzò in una proficua collaborazione lavorativa. Il pisano imparò geroglifico e copto dal “maestro” francese, ma contraccambiò con lezioni di ebraico. Insieme intrapresero un viaggio da Firenze a Napoli, passando per Roma e Benevento, alla ricerca di monumenti egizi per affinare il metodo di decifrazione di Champollion. D’altronde, la nostra penisola era il luogo migliore allo scopo, dopo l’Egitto ovviamente, grazie ai reperti conservati nel neonato Museo Egizio di Torino (1824) e alle vestigia nilotiche trasportate qui in epoca romana; basti pensare ai tanti obelischi della capitale.

Tuttavia, l’Italia non poteva bastare, così i due progettarono una missione scientifica congiunta in Egitto, la prima egittologica a tutti gli effetti perché quella di Napoleone e i suoi savant del 1798-1801 non aveva ancora gli strumenti per comprendere cosa fosse scritto sui monumenti visitati. Su decisa spinta del granduca di Toscana Leopoldo II, anche il re di Francia Carlo X si convinse a cofinanziare la Spedizione franco-toscana, che sbarcò nel porto di Alessandria il 18 agosto 1828. I due gruppi, pur distinti, collaborarono strettamente nell’effettuare scavi, acquistare antichità e documentare testi e scene dalle pareti di tombe e templi. In particolare, i membri che accompagnarono Rosellini per la parte toscana furono lo zio Gaetano, ingegnere e architetto, i disegnatori Giuseppe Angelelli, Salvador Cherubini e Alessandro Ricci – che era anche il medico del gruppo – e il botanico Giuseppe Raddi, coadiuvato dall’assistente Felice Galastri, poi sostituito da Carlo Bolano. In circa 15 mesi, furono visitate decine di siti lungo tutta la Valle del Nilo, dalla costa del Mediterraneo fino alla Nubia.

Bisogna immaginare le enormi difficoltà e i pericoli letali di un’impresa del genere effettuata all’inizio dell’Ottocento: Raddi, colto da una violenta infezione intestinale, non rientrò mai in patria, morendo a Rodi durante il viaggio di ritorno, mentre Ricci fu punto al tallone da uno scorpione, con una conseguente infermità che lo accompagnò fino alla morte. Nonostante ciò, la Spedizione raccolse migliaia di reperti, confluiti in gran parte al Louvre e nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, e una eccezionale mole di documenti che servì alla pubblicazione dei risultati scientifici nei volumi dei Monumenti dell’Egitto e della Nubia (1832-1844). Le carte originarie, tra appunti manoscritti e oltre 1300 magnifici disegni, oggi sono riunite nel Fondo Rosellini presso la Biblioteca Universitaria di Pisa e costituiscono una fondamentale fonte di informazioni su un patrimonio storico, spesso ormai perduto.

MATTIA MANCINI è un egittologo dell’Università di Pisa, membro di diverse missioni archeologiche e di studio in Egitto. Inoltre, si occupa di divulgazione, collaborando con National Geographic Italia e scrivendo sul suo blog di egittologia Djed Medu.