Una recente esemplificazione di come effettuare correttamente questo esercizio ci è stata offerta da Samantha Cristoforetti, commentando il film Gravity (2013), diretto da Alfonso Cuarón, e interpretato da Sandra Bullock e George Clooney.

Il primo giudizio, che è quello che ha valore, trattandosi della visione di un film, è di tipo estetico ed emotivo: «Per quello che conta, penso veramente che dovreste vederlo, se non l’avete già fatto. Un avvertimento: la mia conoscenza della cinematografia è più o meno uguale alla mia conoscenza della grammatica sanscrita. Ma mi azzardo a dire che sarete inevitabilmente commossi dalla bellezza estetica del film, i suoi sorprendenti effetti visivi, la sua musica accattivante. La trama non mi ha del tutto convinta, ma che importa? È una buona scusa per fare un viaggio nello spazio e vedere la Terra da una prospettiva orbitale. E per visitare alcune delle macchine dell’umanità nello spazio, da Hubble alla Stazione Spaziale Internazionale al veicolo spaziale Soyuz, tutte riprodotte con minuzioso dettaglio fino alle etichette dei bottoni sul pannello dei comandi. Andate al cinema, inforcate gli occhiali 3D e andate a dare un’occhiata. Dopo uscite fuori, guardate il cielo in alto e pensate che tutte quelle cose esistono per davvero, ora, in orbita terrestre. Lasciate che quel pensiero arrivi in profondità»[5]. Tutto ciò non ha però impedito alla nostra Astrosamantha di valutare l'opera anche sotto il profilo dell'accuratezza tecnica e scientifica: «Ma come la mettiamo con quello che succede realmente? È realistico? Beh, mi dispiace, no. Secondo me, nemmeno un po’». Per chi è interessato alla lunga sequenza di errori contenuti in Gravity, rimandiamo all'articolo dell'astronauta italiana.

Ecco, noi dovremmo essere in grado di porci di fronte alla valutazione di un film con lo stesso spirito critico mostrato da Samantha Cristoforetti. Prendiamo l'ultimo episodio della saga di Indiana Jones, Il regno del teschio di cristallo (2008), diretto, come i tre capitoli precedenti, da Steven Spielberg. Penso che molti di coloro che stanno leggendo queste pagine si saranno appassionati alle nuove imprese di Henry Walton Jones Junior, ambientate nel 1957, pur magari non reputando il film all'altezza dei precedenti. Ma si tratta di una questione di gusti. Tuttavia, è davvero difficile non amare Indiana Jones, anche quando si è di fronte al tripudio più totale della pseudoscienza, quasi una vera e propria enciclopedia: l'Area 51, Roswell, gli extraterrestri, le linee di Nazca, il teschio di Mitchell-Hedges, il paranormale, e molte altre cose. Anche in questo caso, l'importante è sempre avere i piedi ben a terra, e sapere dove finisce la fantasia e dove inizia la realtà. Purtroppo, talvolta, è stato proprio lo stesso Spielberg a non avere le idee chiare in proposito[6]. Comunque ciò che conta è rappresentato dalle intenzioni dell'autore. Se il proposito di dare esatte informazioni scientifiche non è dichiarato esplicitamente, bisognerà tener conto di questo nella valutazione complessiva dell'opera. Ciò vale, come ci ricorda Andrea Sani, anche nel caso dei grandi kolossal storici: «se questi [il regista] non aveva l'obiettivo di produrre una dotta dissertazione su un'epoca passata, ma si proponeva piuttosto di evocare l'epopea leggendaria di un grande personaggio, di un eroe o di un condottiero fuori del comune, non va giudicato con eccessiva severità per qualche confusione cronologica»[7].

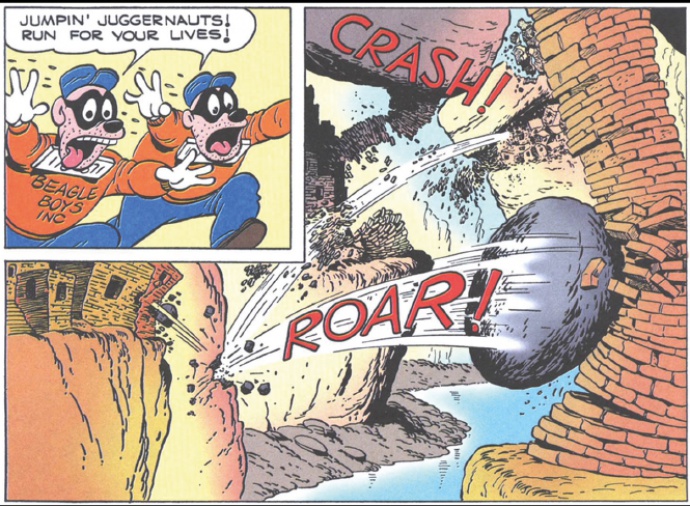

George Lucas e Steven Spielberg, nel dare vita al personaggio di Indiana Jones, hanno più volte affermato di aver tratto ispirazione dalle straordinarie storie di uno dei grandi autori del Novecento, Carl Barks, in particolare quelle che vedono protagonista il famosissimo personaggio di sua invenzione, Zio Paperone (Uncle Scrooge). Ad esempio, la sequenza iniziale di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta (1981) è palesemente ispirata a quanto accade in Zio Paperone e le sette città di Cibola (1954). Tuttavia, esiste una profonda differenza tra Barks e il duo Lucas/Spielberg. Barks, infatti, è noto per essere stato uno degli autori più attenti all'utilizzazione di elementi storici e scientifici all'interno delle sue opere[8], come ci ricordano Lois Gresh e Robert Weinberg: «c'è stato un soggettista di albi a fumetti che non ha mai barato con i suoi lettori. Ha prodotto più di 500 racconti, e nelle sue storie ha sempre usato vera scienza e vera tecnologia. Quando i suoi personaggi visitavano una nazione straniera, questo autore si è accertato che gli sfondi che presentava fossero autentici»[9]. Allo stesso modo, confrontandosi con una leggenda come quella dell'Olandese Volante (The Flying Dutchman, 1959), «Barks è attento a dare ai suoi lettori un'esposizione completa della leggenda, quando la nave appare per la prima volta, creando un contesto soprannaturale. Più avanti però usa argomenti scientifici per sgombrare il campo da ogni parvenza di soprannaturale. La nave stregata, veniamo a sapere, è un vascello mercantile abbandonato dal suo equipaggio per un caso di peste a bordo, e poi imprigionato nel ghiaccio di un iceberg antartico»[10]. Insomma, per far sognare, per creare emozioni e divertimento, non è sempre necessario ricorrere alla pseudoscienza. Basta anche un po' di buona scienza.